au sommaire

L'essor de la nanobiologie et des nanobiotechnologies

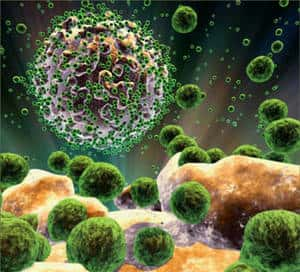

Grâce aux "matériaux intelligents", la nanotechnologienanotechnologie conquiert les sciences. Ces matériaux intelligents s'inspirent d'ailleurs de plus en plus de modèles biologiques et interagissent avec eux. On parle alors de nanobiologie et plus particulièrement de nanobiotechnologie.

On parle de nanobiotechnologie lorsqu'on applique les nanotechnologies et leurs avancées à la biologie.

Depuis quelques années, la structure des membranes, le rôle des protéinesprotéines, de l'ADNADN, des polysaccharides ou des lipideslipides sont mieux connus, ainsi que celui des micromoteurs moléculaires qui assurent le fonctionnement intime des cellules vivantes. Les chercheurs disposent ainsi de nombreux modèles dont ils peuvent s'inspirer ou qu'ils peuvent copier. Les microtubules de la cellule, les ribosomesribosomes, les moteurs des flagellesflagelles sont autant de micromachines construites à partir de biomatériaux "intelligents". L'ADN, les protéines, les polysaccharides, sont des matériaux biologiques intelligents. Ils sont capables de conduire de l'énergie à distance, de réagir à des stimuli venant de l'environnement, de changer de forme, de reconnaître d'autres molécules, de catalyser la fabrication de structures supramoléculaires. L'ADN, notamment, peut être considéré comme un véritable fil moléculaire conduisant des électrons à distance. Cette molécule est également capable de traiter de l'information.

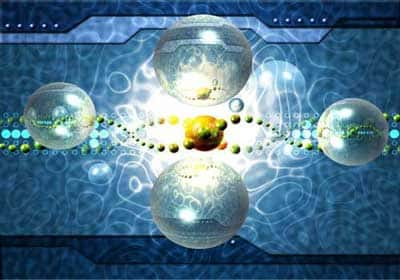

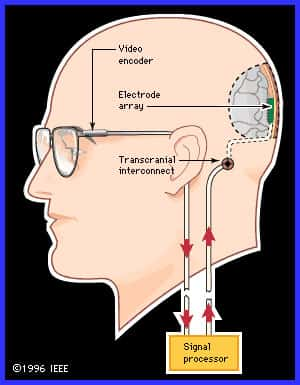

Grâce aux nanotechnologies, la nanobiologie avance : progressivement une intégration de plus en plus étroite est en train de se réaliser entre matériaux biologiques intelligents et matériaux de synthèse avec lesquels ils s'interfacent. Cette évolution conduit ainsi à des puces biotiques implantables susceptibles de traiter de nombreux désordres métaboliques (rétinerétine artificielle, audition artificielle, pompe à insulineinsuline, simulateurs ou défibrillateursdéfibrillateurs cardiaques), à des biopuces destinées à des tests biochimiques et médicaux ou à des machines moléculaires capables d'exécuter de nombreuses fonctions.

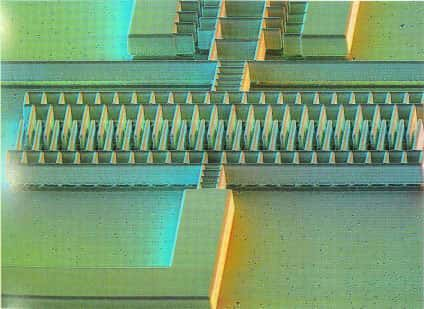

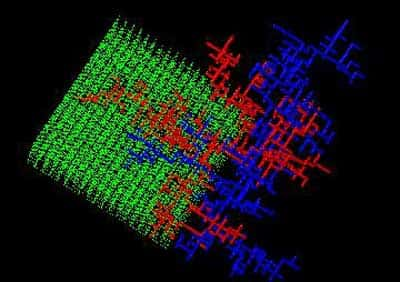

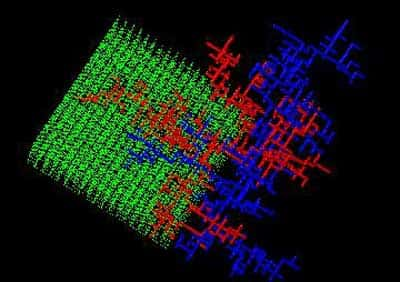

De plus, de nouveaux outils sont venus apporter aux chercheurs un arsenal permettant un usinage à l'échelle moléculaire, voire atomique. C'est l'essor des nanotechnologies fondée sur des capacités d'assemblage de structures supramoléculaires, du "bas vers le haut". En effet, la démarche traditionnelle de miniaturisation a surtout consisté à enlever de la matière par couches successives, grâce à des techniques comme la photolithographiephotolithographie optique intervenant dans la fabrication des microprocesseursmicroprocesseurs. Désormais, la connaissance des propriétés physiquesphysiques et chimiques et des conditions d'assemblage de structures complexes, permet d'assembler ces matériaux nouveaux par ajout plutôt que par élimination. On peut ainsi fabriquer des couches minces aux multiples applicationsapplications. De tels travaux ont été initiés il y a quelques années par les recherches de Langmuir (1881-1957, USA) et Blodgett (1898-1979, USA). Ces chercheurs ont réussi à fabriquer des couches minces qui portent désormais leur nom (ou en abrégé: couches LB), à la pointe aujourd'hui de l'électronique moléculaire, un des secteurs parmi les plus prometteurs des matériaux intelligents du futur. Plusieurs laboratoires travaillent actuellement sur des nanoassembleurs programmés capables d'assembler de manière organisée, des structures complexes pouvant ainsi passer d'une échelle invisible à l'œilœil nu jusqu'à une utilisation macroscopique par l'homme.

Dans des laboratoires d'usinage moléculaire on utilise le microscope à effet tunnelmicroscope à effet tunnel ou le microscope à force atomiquemicroscope à force atomique. On peut ainsi manipuler la matière, atomeatome par atome, permettant la fabrication de matériaux sensibles ou réactifsréactifs à leur environnement. D'autres laboratoires travaillent sur des nanomachinesnanomachines et des nanorobots capables d'intervenir dans des "chaînes de montage moléculaires" pour fabriquer en série les matériaux du futur.