au sommaire

Quand le robot à six pattes s'éloigne de lui-même d'une source de lumièrelumière placée à proximité, il n'obéit à aucun logiciel ni même un réseau de neuronesneurones informatique. Le pilote est... une moisissure ! Plus précisément Physarum polycephalum, un curieux organisme vivant dans les forêts, sous les feuillages.

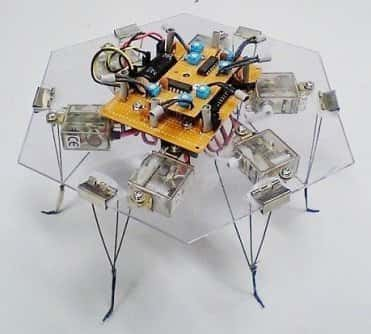

Ce joli robot à six pattes s'éloigne systématiquement de la lumière. Pourtant, aucun programme ni aucun humain ne lui commande de le faire.

Cette sorte d'amibeamibe géante jaunâtre, qui mesure en général quelques millimètres mais peut atteindre trente centimètres, se nourrit de bactériesbactéries et de petits champignonschampignons. Elle n'a pas de pattes ni aucun organe. Toutes ses cellules ont fusionné en un seul plasmode. Les biologistes la rangent parmi les myxomycètes, aux côtés de quelques curiosités zoologiques difficilement classables, ni végétaux ni animaux.

Bref, ce modeste être vivant n'a rien qui puisse en faire le pilote idéal pour un robot hexapodehexapode. C'est pourtant le rôle que lui a fait jouer Klaus-Peter Zauner, du département Electronics and Computer Science, de l'université de Southampton (Royaume-Uni), en collaboration avec une équipe de l'université de Kobe, au Japon.

Le pilote, c'est lui ! Ce Schumacher pour véhicule hexapode est une sorte de moisissure informe, se déplaçant comme une amibe.

Pilotage à distance

Chacune des pattes du robot est flanquée d'une cellule photoélectriquephotoélectrique. Ces six yeuxyeux sont reliés à un ordinateur distant. Quand l'un de ces capteurscapteurs reçoit de la lumière, l'ordinateur allume l'une des six lampes installées en cercle autour du myxomycète. Le petit organisme vit sur un circuit électronique, qui détecte ses moindres mouvementsmouvements, transmis à l'ordinateur. Quand il s'éloigne de la source lumineuse, une commande de mouvement est envoyée à la patte correspondante du robot, lequel se met à bouger exactement comme la moisissure...

Il suffirait d'installer le physarum sur le robot pour que le tout, complètement autonome, devienne la première moisissure à pattes.

Entre la moisissure-pilote et le robot se trouve – pour l'instant – un ordinateur chargé de restituer les signaux lumineux perçus par le robot et, en retour, les mouvements à effectuer.

Spécialistes de la miniaturisation

Saugrenu ? Pas tant que cela. L'idée des chercheurs est d'imiter voire d'utiliser les techniques utilisées dans la nature, et notamment pour des systèmes de très petites dimensions. « À l'échelle nanométrique, explique Klaus-Peter Zauner au New Scientist, nous devrons apprendre à travailler avec des composants autonomes, et laisser des moléculesmolécules agir comme elles le font naturellement. » Les capteurs sensoriels du physarum, répartis sur les diverticulesdiverticules de cytoplasmecytoplasme qui fouillent sans cesse l'environnement, pulvérisent nos records de miniaturisation. Des secrets utilisables s'y cachent sans doute...