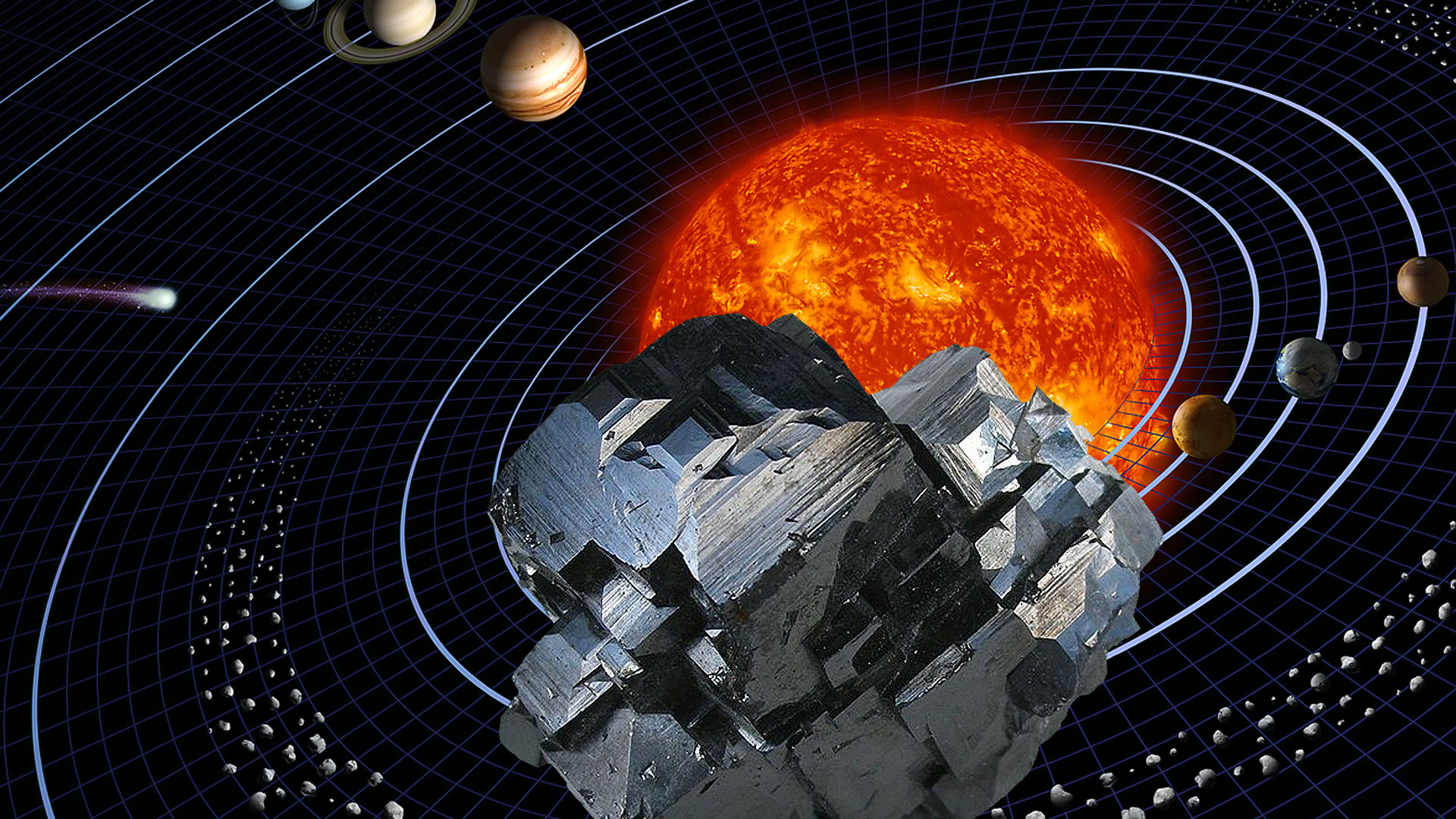

Les minéraux ne cristallisent pas au hasard. La forme d’un cristal est bien définie par la composition chimique du minéral, qui va induire un agencement particulier des atomes au sein de la structure cristalline. Ceci explique la grande diversité de formes cristallines observables dans la nature ainsi que la constance de forme pour chaque minéral. L’expression de la géométrie du cristal va cependant dépendre de la place qui lui est disponible au moment de la cristallisation : pour une même composition et une même structure cristalline, on peut ainsi obtenir des cristaux automorphes ou xénomorphes.

au sommaire

La maille cristalline représente le volumevolume élémentaire contenant toutes les propriétés géométriques, physiquesphysiques et chimiques d'un cristal. Il s'agit en quelque sorte de sa signature structurale.

La maille cristalline, schéma de base d’un cristal

Le cristal que l'on observe n'est autre qu'un agencement de ce schéma de base, qui se répète de manière périodique dans les trois dimensions de l'espace. L'organisation des mailles cristallines va ainsi former le réseau cristallin. Chaque cristal possède des paramètres de maille qui lui sont propres : longueur des côtés et valeurs des angles qu'ils forment entre eux.

Ces paramètres ont permis de définir sept systèmes cristallins différents : cubique, quadratique, hexagonal, rhomboédrique, orthorhombique, monoclinique et triclinique. Ces systèmes se définissent chacun par un polyèdre fondamental différent. Chaque cristal, quelle que soit sa complexité finale, dérive donc de l'un de ces sept systèmes cristallins. La complexité apparente d'un cristal ne consiste en réalité qu'en des troncatures de plans, d'arrêtes ou d'angles du polyèdre fondamental.

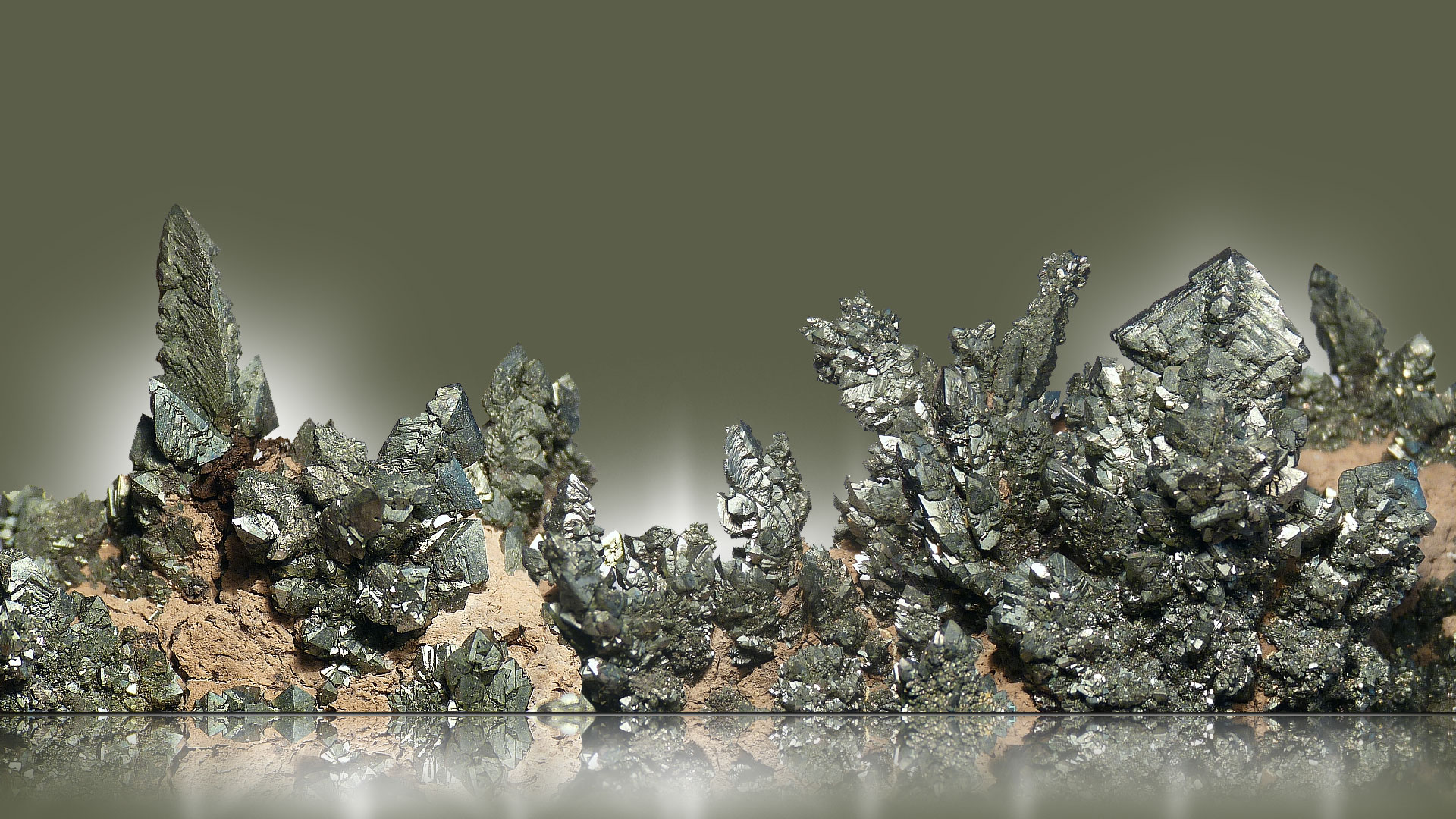

Le système le plus simple à appréhender est certainement le système cubique, dont les paramètres sont évidents : les trois côtés sont d'égale longueur, et les trois angles sont également égaux. L'exemple parfait d'un cristal appartenant au système cubique est le cristal de pyritepyrite (FeS2) : il se présente sous la forme d'un simple cube.

Les grenats et les diamants, bien connus des bijoutiers, font également partie du système cubique, même si leurs cristaux ne ressemblent pas à des cubes. Il s'agit de formes plus complexes : imaginons un cube dont on aurait tronqué les angles afin d'obtenir un dodécaèdre rhombique (12 faces rhombiques identiques). Il s'agit de la structure du grenat.

Les systèmes cristallins se caractérisent suivant un ou plusieurs axes, plans et centres de symétrie, qui permettent de les différencier et de les reconnaître.

Macles et clivages

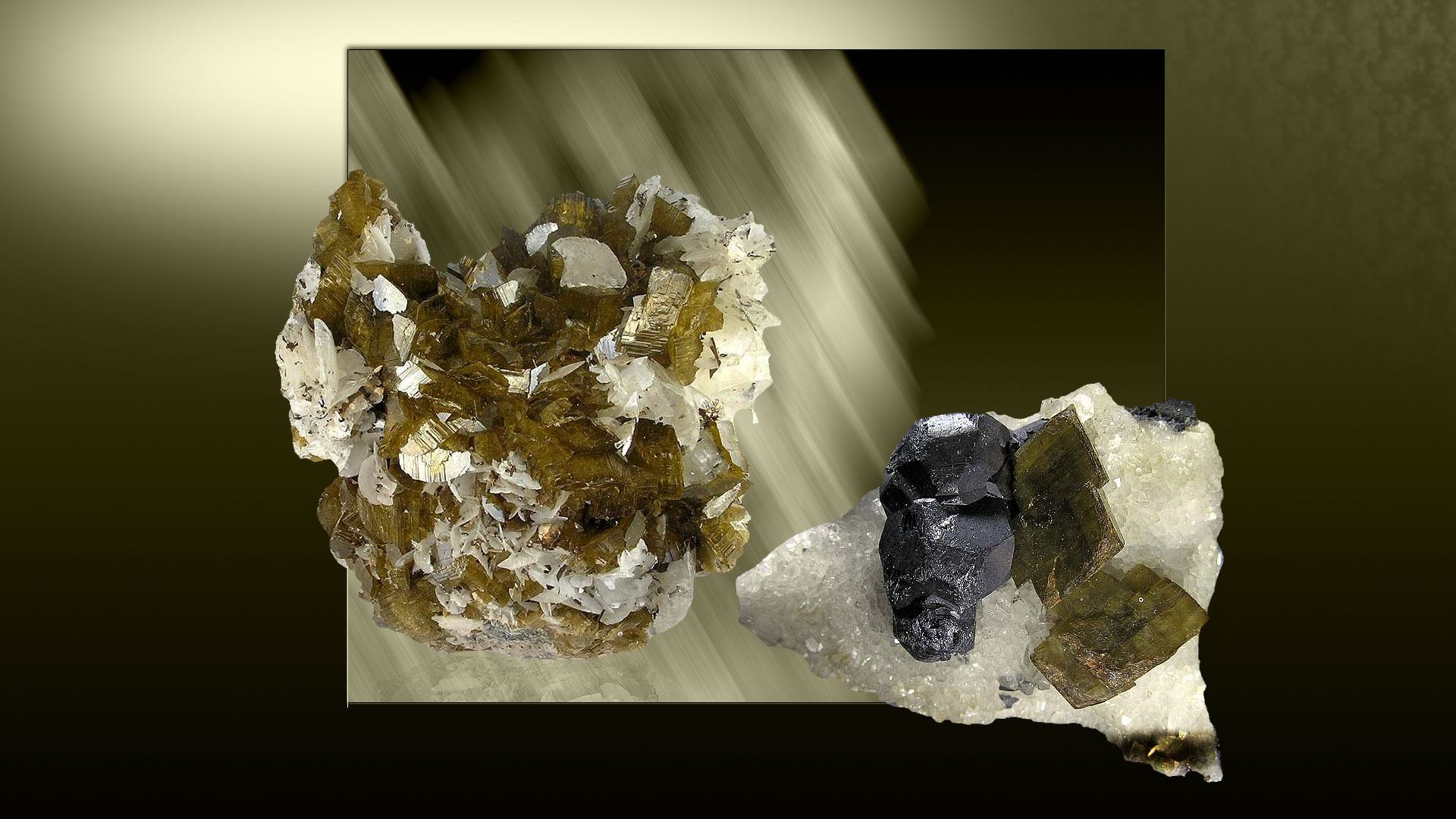

Lors de la cristallisation, deux cristaux d'un même minéralminéral peuvent s'associer suivant des règles cristallographiques rigoureuses. Les deux cristaux intimement imbriqués vont ainsi n'en former qu'un seul. On parle de cristal maclé. Il ne s'agit pas de la croissance d'un cristal sur un autre (épitaxie), mais bien de la cristallisation simultanée et de façon imbriquée de deux cristaux de la même espèceespèce. Les feldspathsfeldspaths possèdent souvent des maclesmacles, ou encore la staurotide, dont la macle forme une croix assez caractéristique, d'où le surnom de Croix de Saint-André donné à ce minéral.

À l'inverse, certains cristaux se fracturent très facilement suivant des plans préférentiels que l'on appelle plans de clivageplans de clivage. Ces plans sont directement associés à la structure cristalline qui présente des zones de fragilité dues à la disposition des atomes : certains plans de liaison interatomique sont plus faibles au sein du réseau cristallin. Les cristaux de micas, qui se débitent en feuillets très fins, sont l'un des exemples les plus représentatifs.

Cristaux automorphes ou xénomorphes

La forme des cristaux va cependant également dépendre de la place qu'ils ont au moment de leur cristallisation. Si aucune contrainte spatiale ne s'applique lors de la cristallisation, c'est-à-dire que si au cours de sa croissance le cristal n'entre pas en contact avec un autre cristal, sa forme sera celle définie par sa structure cristalline. Il s'agira alors d'un cristal parfait. On parle de cristal automorpheautomorphe dans ce cas. À l'inverse, si le cristal est gêné en cours de croissance par des cristaux déjà formés, il ne pourra pas cristalliser parfaitement et prendra la place qui est disponible. On parle alors de cristal xénomorphexénomorphe. Tout en respectant les règles intrinsèques à sa structure cristalline, il ne présentera pas les faces caractéristiques de son système cristallin.

Lors du refroidissement d'un liquide magmatique, certaines espèces minérales vont cristalliser en premier. Dans la roche magmatiqueroche magmatique finale, ces minéraux auront tendance à être automorphes, alors que les minérauxminéraux cristallisant à des températures plus basses, donc en dernier, seront xénomorphes car ne disposant plus de la place nécessaire pour cristalliser parfaitement.

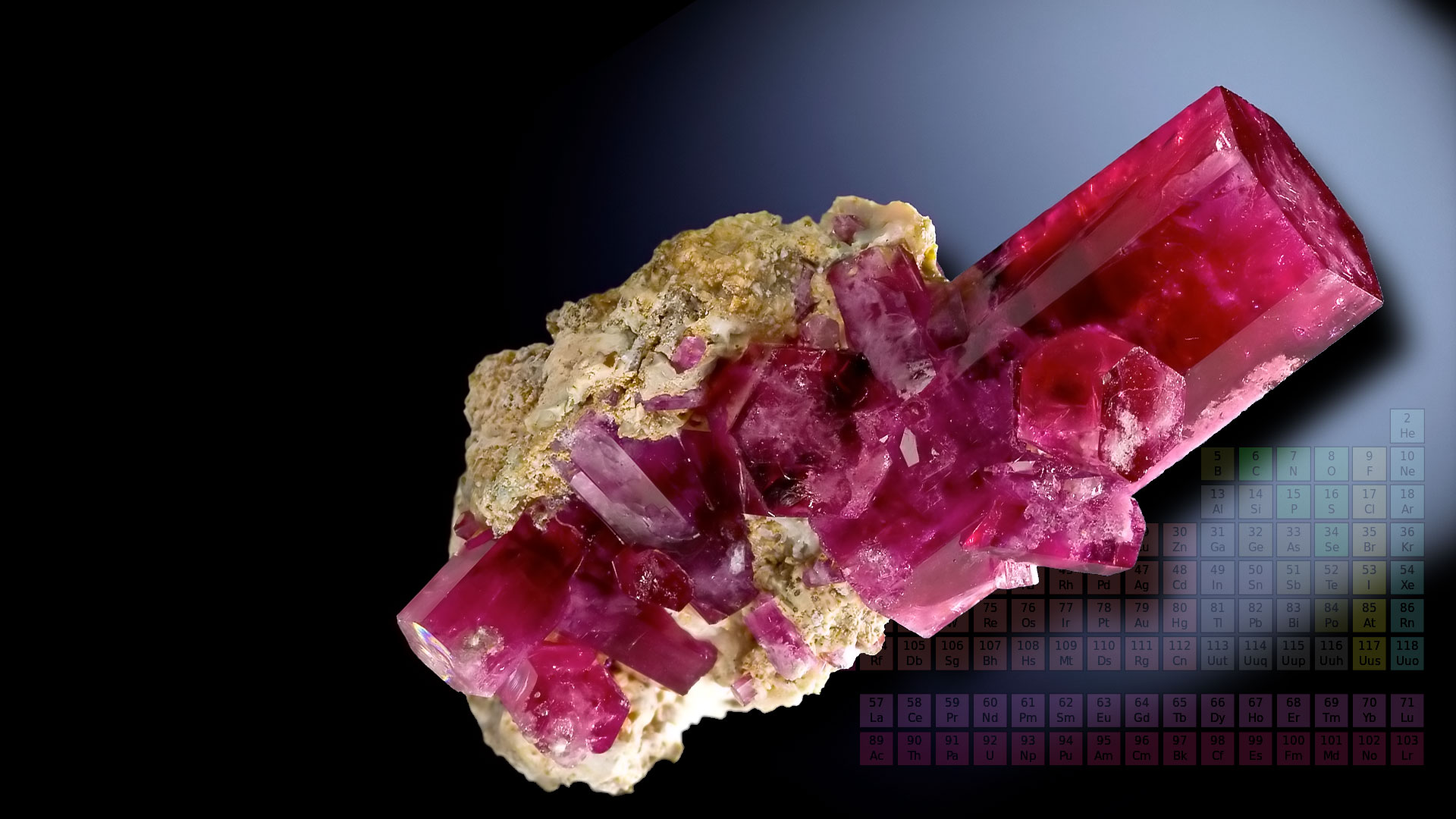

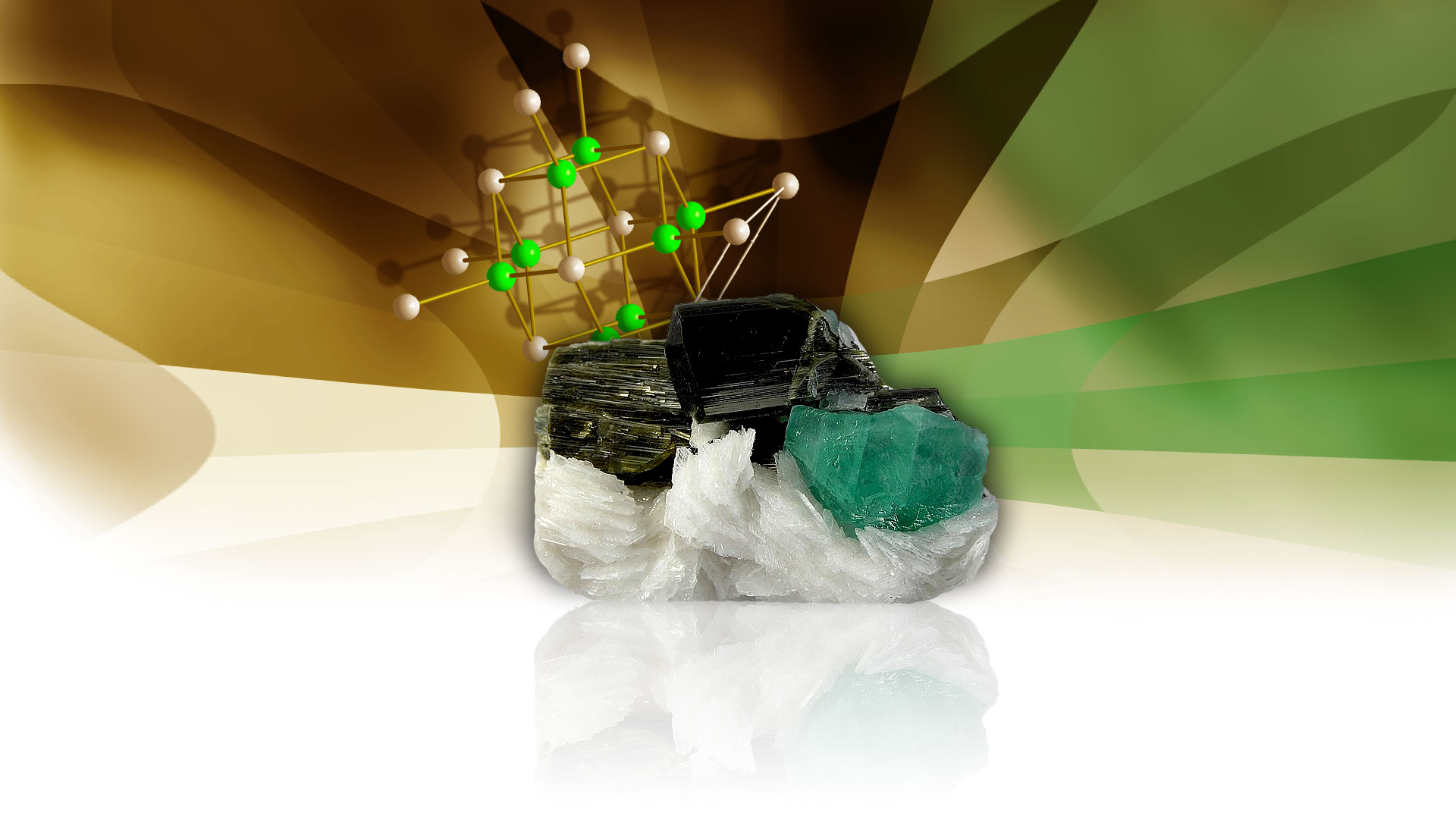

Les minéraux du monde en 19 photos

Le béryl (Be3Al2Si6O18)) est un minéralminéral du groupe des silicatessilicates. Son nom vient du grec beryllos, qui signifie « cristal de la couleurcouleur de l'eau de mer ». Il en existe plusieurs variétés utilisées en joaillerie, comme l'aigue-marine et l'émeraude. Couleurs : variées. © Rob Lavinsky, Wikimedia Commons, CC by-sa 3.0