Dans une interview accordée à Futura, quatre chercheurs travaillant à CentraleSupélec expliquent et détaillent leurs recherches, menées grâce aux satellites Sentinel. Utilisant les ressources du programme Copernicus, ces scientifiques réussissent à déterminer la présence de structures artificielles dissimulées par la jungle.

au sommaire

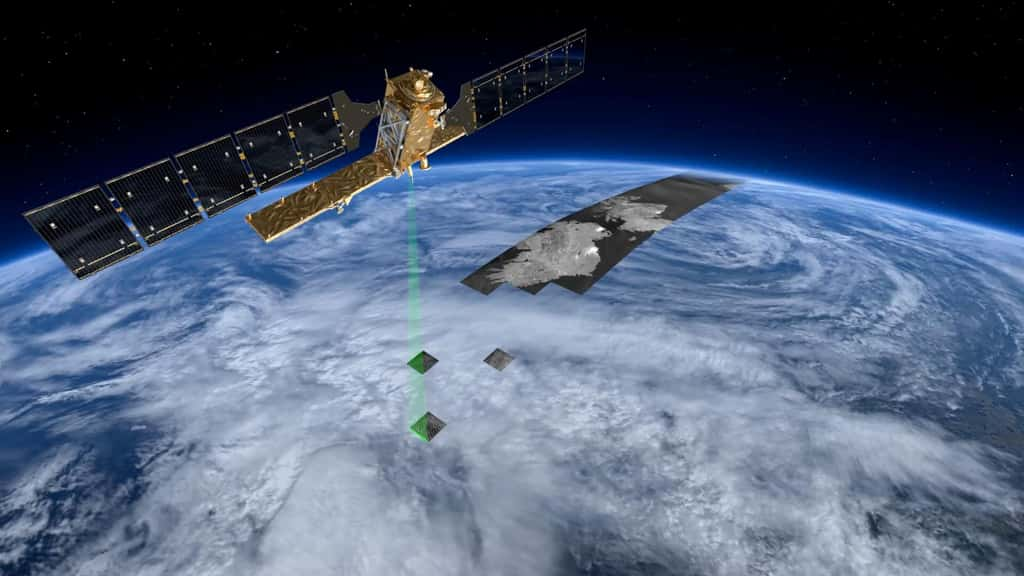

L'amélioration constante des technologies spatiales déteint sur les autres matières scientifiques, à commencer par l'archéologie. Le 8 février 2024, la revue Scientific Reports publiait une étude rédigée par Florent Michenot, doctorant à CentraleSupélec. Ce dernier se penchait alors sur l'étude de plusieurs sites en France et en Amérique centrale, grâce à des données acquises par le système de satellites Sentinel-1 dans le cadre du programme européen Copernicus. Sous la direction de Laetitia Thirion-Lefevre, Israel Hinostroza et Régis Guinvarc'h, chercheurs et professeurs à CentraleSupélec, l'équipe réussissait à identifier des structures dissimulées par la jungle. Des travaux minutieux que les quatre universitaires ont accepté de commenter dans une interview accordée à Futura.

Futura : Pour commencer, je pense qu’il serait intéressant de définir la distinction entre la technologie SAR, que vous exploitez dans votre étude, et la technologie LiDAR.

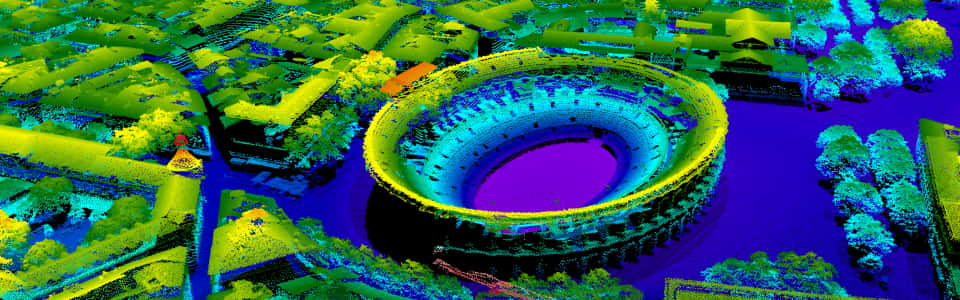

Laetitia Thirion-Lefevre : Tant avec le SAR (radar à synthèse d'ouverture) qu'avec le LiDAR (Laser imaging detection and ranging)), on envoie des ondes depuis un appareil en altitude qui vient se réfracter sur les surfaces en contrebas. On mesure le temps que ces ondes mettent à se propager. On réalise cela avec l'aide d'un laser pour le LiDAR ou avec des ondes radio pour le SAR. Le LiDAR offre une précision de l'ordre du nanomètre avec le LiDAR et de quelques centimètres pour le SAR.

Futura : Observez-vous une variabilité de la précision entre les deux technologies ?

Florent Michenot : Les performances du LiDAR sont bien meilleures. La distance entre l'instrument et le sol joue dans la qualité des données recueillies, de même que la différence d'onde entre le SAR et le LiDAR. Si nous décidions d'intégrer la technologie de Sentinel-1 à un avion, comme c'est le cas avec le LiDAR et donc plus près du sol, la précision serait tout de même inférieure aux données acquises par laser.

Régis Guinvarc'h : Une différence notable est aussi le coût d'exploitation. Utiliser un avion dans le cadre de recherches par LiDAR est très cher. Pour le SAR, ce sont des images gratuites, obtenues dans le cadre du programme Copernicusprogramme Copernicus. Un accord entre la Commission européenne et l'Agence spatiale européenneAgence spatiale européenne (ESA) met à disposition des chercheurs une banque de données acquise en orbiteorbite par la dyade Sentinel-1.

Futura : Les images fournies par l’ESA sont gratuites, mais essuyez-vous des coûts supplémentaires pour mener à bien vos recherches ?

Florent Michenot : Notre technique est très économique, ce qui est notamment dû à la gratuité des images. On paye le traitement et les calculs. Nous pouvons utiliser un service de cloud computing, celui que nous utilisons le plus est le Google EarthGoogle Earth Engine. Vous créez un compte, vous entrez des lignes de code et Google fait les calculs pour vous. Pour le LiDAR, il faut louer l'avion, le matériel, payer le pilote...

Laetitia Thirion-Lefevre : Le LiDAR est très onéreux. Une mission aéroportée peut rapidement coûter plusieurs dizaines à des centaines de milliers d'euros.

Régis Guinvarc'h : La technologie SAR permet aussi de réduire les coûts en permettant de faire de la « reconnaissance » sur de grandes zones géographiques. On peut ensuite restreindre la zone et ensuite, pourquoi pas dépêcher des aéronefsaéronefs LiDAR et des équipes au sol pour obtenir plus de données.

Futura : Espérez-vous atteindre une complémentarité avec d’autres domaines d’études, en vous penchant sur des zones inexplorées ou difficiles d’accès ?

Laetitia Thirion-Lefevre : Il faut garder en tête que nous ne pouvons jamais être sûrs à 100 % de ce qui se situe sous la cime des arbresarbres. Les données obtenues par SAR nous permettent de déterminer s'il existe des structures, sans toutefois pouvoir s'assurer de l'état des vestiges. Mais si nous déterminons qu'il y a de fortes chances de découvrir des temples dissimulés par la jungle, il est alors plus pertinent de déployer un LiDAR. Récemment, l'ESA nous a contactés pour mettre à disposition des données pour observer l'intégralité de l'Amérique du Sud.

Futura : Dans l’hypothèse où vous découvrez un site encore inexploré, quelle est l’étape suivante ?

Régis Guinvarc'h : En fonction de la zone, nous allons entrer en contact avec des archéologues à proximité. L'objectif est de monter un projet et de débloquer des fonds. Ce qui est évidemment l'un des facteurs les plus importants pour assurer la continuité des travaux.

Laetitia Thirion-Lefevre : La difficulté est de faire échanger les scientifiques entre eux. Même dans des domaines parfois relativement similaires, les différentes notions et le vocabulaire peuvent rebuter. Le dialogue peut donc prendre du temps.

Futura : Pensez-vous que la montée en puissance de ces technologies pourrait insuffler une nouvelle dynamique au sein des sciences archéologiques ?

Laetitia Thirion-Lefevre : On peut abattre un travail de pré-recherches gigantesque, permettant de réduire la zone de recherche pour les archéologues avec l'aide de ces technologies. Mais nous ne nous substituons pas au travail de terrain qu'ils exercent sur les chantiers de fouille.

Régis Guinvarc'h : Il faut être dans un dialogue permanent avec les archéologues, déjà pour établir ce que nous devons rechercher. Ce sont les archéologues qui nous indiqueraient les éléments que nous pourrions rechercher. Il est bon de rappeler que notre domaine d'expertise n'est pas l'archéologie.

Futura : C’est donc forcément une collaboration interdisciplinaire ?

Laetitia Thirion-Lefevre : Si nous étudions la surface de la Terre avec Copernicus, nous sommes bien plus performants en travaillant avec des spécialistes de l'environnement, par exemple ! Nous avions pour projet de détecter des sites d'orpaillage en employant Sentinel-1 : il faut alors échanger avec des urbanistes ou des militaires pour avoir une idée des bâtiments et des structures construites par les orpailleurs.

Israel Hinostroza : Nous faisons face à de grandes variations concernant la signature électromagnétique des structures détectées par Sentinel-1. Les collaborations avec les communautés scientifiques sont donc primordiales, sans quoi nous ne pourrions exploiter les données.

Futura : Combien de temps mettez-vous pour étudier un site tel que Lamanai, au nord du Bélize ?

Florent Michenot : Quand je sais où se situe le site, cela peut-être très rapide. Pour télécharger les images, cela peut durer approximativement une heure. Le pré-traitement prend une demi-journée et le traitement une seconde demi-journée. Il faut ensuite que j'essaye de déterminer si des bâtiments sont détectables, une tâche facilitée par le Google Earth Engine. La complexité est de faire la distinction entre le relief du terrain et les structures artificielles.

Futura : Est-ce que vous envisagez de vous déplacer sur site après une détection ?

Laetitia Thirion-Lefevre : Nous privilégions justement le fait de nous rendre sur des sites observés par Sentinel-1. Cela nous permet d'appréhender le travail de terrain. Et surtout, nous pouvons déterminer quels éléments provoquent des approximations ou des erreurs. L'image radar n'est pas interprétable comme une image optique, et nous apprenons beaucoup de nos erreurs.

Régis Guinvarc'h : Nous travaillons avec Ressources naturelles Canada (RNCan), sur les forêts boréales canadiennes. Nous nous sommes déjà rendus sur place pour analyser la topographie et la répartition des espècesespèces. Nous établissons ainsi un référentielréférentiel auquel nous recourons lors des travaux suivants.

Futura : Vos travaux ne se substitueront pas aux recherches menées par les archéologues sur le terrain ?

Laetitia Thirion-Lefevre : Comme je le disais précédemment, nous ne remplacerons jamais les experts sur le terrain, qui peuvent observer et analyser des éléments en temps réel. Chacun a son domaine de spécialité.

Régis Guinvarc'h : C'est facile d'obtenir des cartes, de formuler des hypothèses et d'établir des algorithmes, il est bien plus difficile de valider cela. C'est critique et chronophage. La vérité terrain s'obtient en allant fouiller les archives à la recherche de travaux archéologiques, ou de communiquer avec les archéologues présents sur site. En cela, le programme Copernicus et la technologie SAR sont d'utilité publique et permettent réellement une collaboration scientifique à grande échelle entre de nombreuses disciplines !

Propos recueillis par Dorian de SchaepmeesterDorian de Schaepmeester