au sommaire

Dans son rapport publié ce 31 janvier sur le coût de la filière électronucléaire, la Cour des comptes pointe du doigt de nombreuses incertitudes concernant l'avenir. Le France risque de faire face à un problème de taille concernant le vieillissement des centrales car elle n'a plus le temps de construire des solutions nucléaires de remplacement. © United States Tennessee Valley Authority, DP

La Cour des comptes a publié ce 31 janvier 2012 un rapport de 380 pages sur les coûts de la filière électronucléaire. Les investissements liés à la construction du parc nucléaire français, à son fonctionnement, à son entretien et à son démantèlement y sont présentés « sans prise de position ».

Il ressort de ce rapport que les coûts de production pourraient augmenter de 10 % dans les années à venir, principalement à cause des dépenses liées à la maintenance des installations.

Si certaines données financières sont clairement identifiées, « de nombreuses incertitudes » demeurent concernant les investissements futurs.

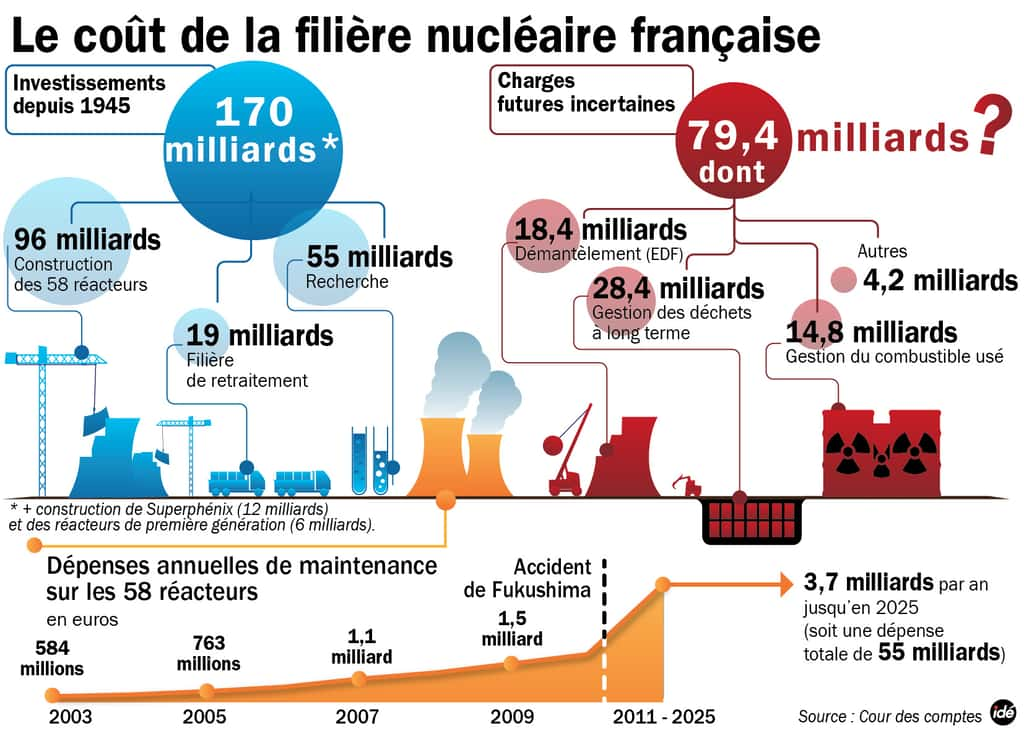

Les investissements passés (170 milliards d’euros + 18 milliards pour des projets arrêtés) sont représentés en bleu. La mise en place de la filière nucléaire française (coût de 121 milliards d’euros) se divise en deux parties : la construction des réacteurs et le développement de la filière de retraitement. L’estimation des investissements futurs (en rouge) inclut encore certaines zones d’ombre. Le coût du démantèlement des centrales (18,4 milliards d’euros) est déjà critiqué car il serait largement sous-estimé. Quoi qu’il en soit, une augmentation des frais de maintenance (en orange) est déjà prévue pour les années à venir, notamment pour répondre aux exigences de l’Agence de sécurité nucléaire imposées après l'accident de Fukushima. © Idé

Trois millions d'euros le mégawatt pour les EPR

Les montants calculés avec précision concernent les coûts passés et actuels de la filière électronucléaire. Environ 188 milliards d'euros ont été dépensés entre 1945 et 2010 :

- la mise en place et la constructionconstruction de la filière nucléaire française (58 réacteurs pour une puissance totale de 62.510 MW) a nécessité un investissement de 121 milliards d'euros ;

- la recherche a quant à elle bénéficié de 55 milliards d'euros (1 milliard en moyenne par an), auquel s'ajoutent 12 milliards pour la construction, le fonctionnement et l'arrêt de Superphénix.

D'autres informations précises ressortent du rapport :

- le coût de construction initial rapporté à la puissance des réacteurs augmente au cours du temps. De 1,07 million d'euros par mégawatt en 1978 (Fessenheim), il est passé à 2,06 en 2000 (Chooz)) et pourrait atteindre une valeur de 3,1 millions d'euros pour les EPR de série ;

- les charges d'exploitation du parc nucléaire français ont couté 8,9 milliards d'euros à EDF en 2010.

Nucléaire : des investissements futurs incertains

Les dépenses à réaliser dans le futur sont estimées à 79,4 milliards d'euros, incluant le coût total du démantèlement des centrales (18,4 milliards) et celui du traitement des déchets à long terme (28,4 milliards).

Cependant, la Cour des comptes précise que ces estimations sont incertaines pour plusieurs raisons :

- la commission souligne un manque d'étude approfondie par des experts concernant les méthodes utilisées pour le démantèlement des centrales ;

- le projet de traitements des déchets à vie longue n'est pas clairement défini, il est donc difficile d'en prédire la dépense.

Par conséquent, la Cour ajoute que « des risques d'augmentation de ces charges futures sont probables ».

Un coût de maintenance en augmentation

Les frais de maintenance prévus pour la période de 2011-2025 s'élèveraient à 55 milliards d'euros, soit en moyenne 3,7 milliards par an. Ces chiffres sont nettement supérieurs à ce qui a été dépensé de 2008 à 2010 (1,5 milliard par an). Néanmoins, ce montant prévisionnel inclut les investissements nécessaires pour répondre aux nouvelles exigences de l'ASN (Agence de sureté nucléaire).

En 2010, un mégawattheure revenait à 49,5 euros. Dans le futur, ce coût, affirme la Cour des comptes, devrait augmenter d'environ 10 % en réponse à l'évolution des coûts d'entretien et de mise aux normes des installations.

La duréedurée de fonctionnement des centrales est une donnée essentielle à prendre en compte. Plus elle est longue et plus l'amortissement des montants engagés sera important. Prolonger la vie des réacteurs permet également de retarder les dépenses liées au démantèlement des centrales et aux traitements des déchets.

Pourtant, 22 réacteurs vont atteindre leur quarantième année d'exploitation avant 2022. Pour maintenir le niveau de production actuel sans prolonger la durée de vie des centrales, il faudrait construire 11 EPR en mois de 10 ans, ce qui semble impossible.

Selon la Cour des comptes, la France aurait donc pris une décision implicite : soit prolonger la durée de vie des centrales, soit faire évoluer le « mix énergétique ». Cette seconde solution suppose des investissements supplémentaires nécessaires pour développer rapidement des sources d'énergie alternative.

En conclusion, « la Cour juge souhaitable que les choix d'investissements futurs ne soient pas effectués de façon implicite mais qu'une stratégie énergétique soit formulée, débattue et adoptée en toute transparencetransparence et de manière explicite ».