au sommaire

L'œil est un système qui est loin d'avoir livré tous ses secrets ! © Laitr Keiows, Wikimedia, CC by-sa 3.0

- Consultez notre dossier complet sur la vision

La nature est souvent plus maline que les technologies qui tentent de l'imiter. Ainsi, l'œil est sans conteste plus efficace que n'importe quel appareil photo, car il peut augmenter le contrastecontraste des images perçues sans en perdre le moindre détail. Au fond de l'œil, la rétine est responsable de cet exploit. Les multiples cellules qui la composent appartiennent au système nerveux et agissent comme des millions de pixelspixels.

Dès que les rayons lumineux qui ont traversé le cristallin frappent les cônes et les bâtonnets (les deux types de photorécepteurs tapissant la rétine), ceux-ci s'activent proportionnellement à l'intensité lumineuse reçue. Ainsi, ils envoient des signaux nerveux vers d'autres neurones, sous forme d'une libération de glutamateglutamate. La dernière étape sera l'envoi de l'information vers le cortexcortex visuel, où elle sera interprétée comme une image. Le grand nombre de photorécepteurs permet ainsi d'obtenir des images d'une extrême précision.

La limule a permis de découvrir le rétrocontrôle négatif des cellules horizontales vers les photorécepteurs. © Didier Descouens, CC by-sa 3.0

L’Homme et la limule : un système visuel similaire

Mais si la rétine visualise parfaitement les contours d'une forme, elle continue de distinguer des points plus sombres noyés dans des zones lumineuses. Quel est son secret pour parvenir à un tel contraste ?

L'une des explications avait été permise par la découverte d'un processus particulier du système visuel chez la limule : l'inhibitioninhibition latérale. Ce mécanisme, qui a aussi été retrouvé chez l'Homme et de nombreuses autres espècesespèces, consiste en l'inhibition de l'activité de dizaines de cellules nerveuses adjacentes aux photorécepteurs activés par la lumièrelumière dans la rétine. En d'autres termes, un signal « lumière » sera entouré de nombreux signaux « obscurité », d'où une accentuation des contours et du contraste.

Cette inhibition latérale est permise par les cellules horizontales, de très grandes cellules situées sous les photorécepteurs et touchant une centaine d'entre eux. Elles intègrent les signaux des photorécepteurs avec qui elles sont en contact, ce qui induit chez elles une modification du potentiel électrique et la mise en place d'un rétrocontrôle négatif vers les photorécepteurs à inhiber (par un moyen encore inconnu malgré cinquante ans de recherche).

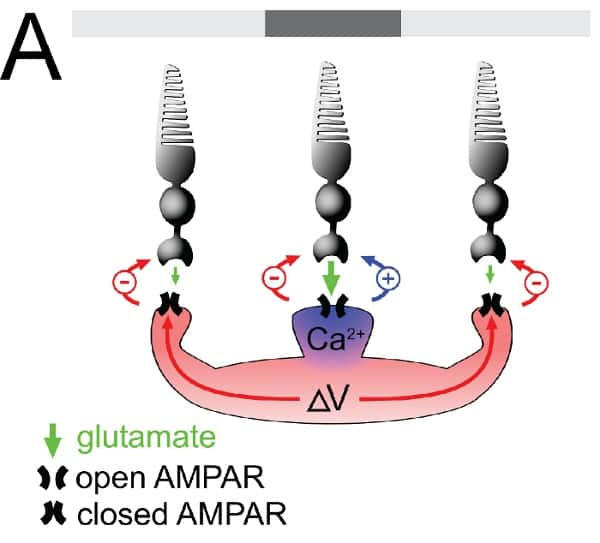

Schéma explicatif des deux types de rétrocontrôles réalisés par les cellules horizontales, suivant la lumière perçue (trait horizontal en haut de l'image, le blanc correspond à la lumière, le gris à l'obscurité). Les deux cônes à la lumière qui ne libèrent pas beaucoup de glutamate (petite flèche verte) subissent un rétrocontrôle négatif (-, en rouge) de la part de la cellule horizontale, alors que le cône à l'obscurité qui libère davantage de glutamate (grosse flèche verte) subit un rétrocontrôle positif (+, en bleu) suite à l'influx localisé de calcium (Ca2+). © Plos Biology

Un rétrocontrôle positif

Les chercheurs de l'Université de Californie Berkeley ont montré, dans un article paru dans la revue Plos Biology, qu'il existe un deuxième type de rétrocontrôle simultané permis par ces cellules horizontales. Il s'agit cette fois d'un signal positif, donné à certains photorécepteurs déjà soumis au rétrocontrôle négatif mais qui larguent beaucoup de glutamate.

Ce rétrocontrôle positif n'est pas électrique mais chimique : un flux d'ionsions calciumcalcium pénètre dans la cellule dès qu'elle perçoit du glutamate en provenance du photorécepteur. Ce flux entraîne un signal réponse de la cellule horizontale vers le photorécepteur ainsi qu'à l'un ou l'autre de ses voisins, mais de façon très localisée (seulement là où les ions calcium se sont accumulés).

Ce processus complexe, qui permet d'apporter des détails visuels ponctuels en même temps qu'il augmente le contraste, est très répandu dans le monde animal puisqu'il a été retrouvé chez le lézard, le poisson-zèbre, la salamandre ou encore le lapin.