au sommaire

Lundo : un véritable ossuaire

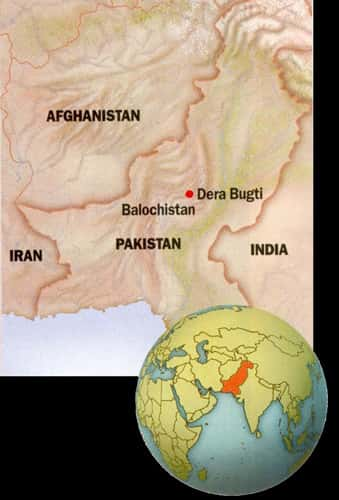

Après une semaine de terrain, en 1999, c'est au cours d'une prospection matinale que nous avons vu apparaître dans des ravines sableuses un véritable amoncellement de fossilesfossiles.

Le premier reste identifiable de baluchithère, découvert en 1999. C'est un os du poignet, grand comme une cerise chez l'homme. Jean-Loup Welcomme et Laurent Marivaux servent d'échelle. © 1999 MPFB (POA)

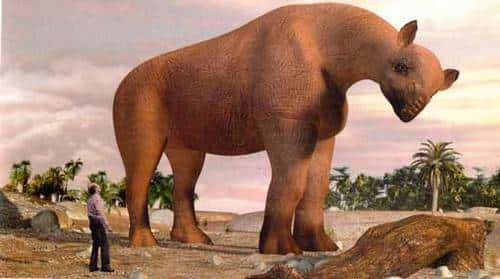

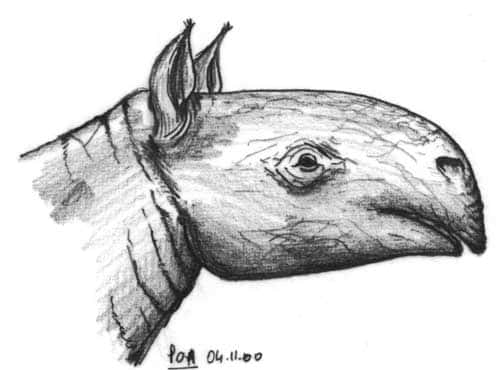

Le sol était jonché de restes osseux gigantesques. Nous avons alors essayé de délimiter la zone fossilifère : celle-ci s'étendait sur des hectares et des hectares. Un bref examen des restes a suffi pour déterminer leur appartenance : un rhinocérosrhinocéros géant, le baluchithère !

Le Camp de base de Lundo, où nous sommes restés pendant 18 jours en autosuffisance au « printemps » 1999. La température atteignait 50°C à l'ombre. © 1999 MPFB (POA)

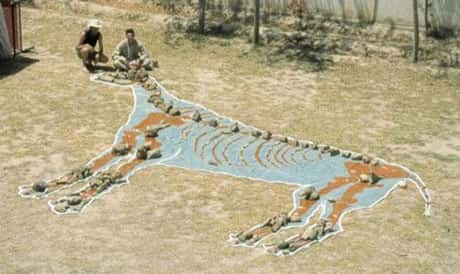

Des centaines d'éléments crâniens, dentaires et postcrâniens s'offraient à nous. Après tant de temps, nous avions vraisemblablement retrouvé le gisementgisement originel de Paraceratherium, signalé par Pilgrim et Forster-Cooper au début du siècle dernier.

Récolte de restes de baluchithère : le premier tri est opéré par Jean-Loup Welcomme et Pierre-Olivier Antoine. © 1999 MPFB (LM)

Les résultats accumulés depuis 1999 permettent de dire que ces dépôts-là sont plutôt d'origine fluviatile. Les animaux ont été emportés par une ou plusieurs crues, tandis que d'autres ont été la cible de prédateurs. On peut sans peine imaginer un environnement enchanteur, sous un climat tropicalclimat tropical : d'innombrables troncs d'arbresarbres fossiles jonchent aujourd'hui le sol sableux, le plus souvent couchés (certains troncs dépassent les 10 m de long), mais parfois en place, avec les racines.

Un tronc d'arbre fossilisé, vieux de 25 millions d'années, couché dans le gisement de Lundo. © 2004 MPFB (POA)

Des fruits fossilisés, proches de ceux des Nipa (palmiers actuels des mangrovesmangroves de Malaisie), ont également été découverts.

Fruit fossile de Nipa, âgé d'environ 30 millions d'années. Les nipas sont des palmiers qui existent encore, et sont très abondants en Malaisie. © 1999 MPFB (POA)

Les baluchithères côtoyaient d'autres rhinocéros de taille plus modeste,

Humérus d'un rhinocéros fossile âgé d'environ 30 millions d'années. Il a été impossible d'extraire la totalité de l'os, fragile et très fragmenté. © 2004 MPFB (GM)

des ruminants,

Pied en connexion d'un cousin fossile des chevrotains (petit ruminant). Samané, environ 21 millions d'années. © 1999 MPFB (POA)

des suoïdés (le groupe des phacochères et des pécaris) et des représentants de groupes aujourd'hui disparus, comme les schizothères (lointains cousins éteints des chevaux et des rhinocéros, munis de griffes) et les anthracothères (voisins des hippopotames). Les reptilesreptiles n'étaient pas en reste, puisque les sédimentssédiments regorgent de plaques dermiques de tortuestortues (aquatiques et terrestres) et de crocodilescrocodiles.

Une carapace de tortue de grande taille, laissée sur place car trop lourde. Camp de Paali, mission 2004. © MPFB (POA)

La prédation semble d'ailleurs essentiellement avoir été le fait de ces derniers. Les restes en sont très abondants. Deux groupes sont présents dans les gisements de la région, avec des crocodiles géants, qui atteignaient environ 12 à 15 m de long (deux fois comme ceux du Nil -et de la même taille que le caïmancaïman géant fossile d'Amazonie) et des gavials de la taille de ceux du Gange (crocodiles piscivorespiscivores actuels).

Un squelette éclaté de crocodile, vieux de plus de 20 millions d'années et trop longtemps soumis à l'érosion. Camp de Kumbi, mission 2004. © MPFB (POA)

Les restes attribuables à des mammifèresmammifères prédateurs (carnivorescarnivores et créodontes) sont en revanche rarissimes dans nos récoltes : quelques dents et os isolés seulement. La faunefaune de ce gisement indique dans son ensemble un âge oligocèneoligocène (25 à 26 millions d'années), bien antérieur à l'âge classiquement admis pour les dépôts de la région.

Éléments du palais d'un mastodonte (cousin éteint des éléphants doté de quatre défenses) découverts par Mouloud Benammi dans des dépôts âgés d'environ 18 millions d'années. © 1999 MPFB (POA)

Les terrains plus récents regorgent de restes appartenant à d'autres géants, les mastodontes (cousins éteints des éléphants).