au sommaire

L'information concernant l'usage médicinal des plantes sauvages ou domestiques a été collectée chez les Noirs Marrons Saramaka. L'essentiel des informations provient des plantes récoltées le plus systématiquement.

Quel est l'usage des plantes sauvages ou domestiques des Saramaka ? Ici, Quassia amara. © Pescov, CC by-sa 3.0

Le savoir des Saramaka

La répétition des collections permet la meilleure corrélation possible entre les deux savoirs :

- le savoir botaniquebotanique d'une part, dont les critères taxonomiques sont souvent très précis ;

- le savoir ethnobotanique d'autre part, dont la précision est dépendante de la richesse du taxontaxon en caractères reconnus par l'informateur et plus généralement par le groupe ethnique étudié. C'est ce degré d'approximation qui doit être précisé. Il faut éviter l'élimination de certaines connaissances traditionnelles qui semblent approximatives, même si elles ne recouvrent pas exactement un taxon botanique particulier. La répétition des collections élimine la possibilité d'une perte d'informations.

Arbuste importé du Suriname ; il s'agit de Quassia amara (Simaroubaceae), l'un des plus utilisés contre le paludisme en Guyane. © G. Bourdy, tous droits de reproduction interdits

La connaissance du monde végétal et son utilisation paraît partagée entre toutes les catégories de la population : hommes et femmes, surtout les plus âgés. Certains savoirs sont plus spécialisés et plus secrets. Le recueil de l'information, en particulier les longues tournées en forêt, a nécessité le dédommagement des informateurs pour le travail fourni.

L'argent venu de la côte, des bakaa (primitivement, les colons blancs ; maintenant tout étranger aux groupes de Noirs Marrons), a une importance considérable pour ces sociétés. L'obtention d'avantages monétaires pouvait déformer l'information.

En forêt, à Saül (Guyane), prélèvement d'écorce de Maria congo (Geissospermum sp.). Cette écorce amère jouit, dans toute la Guyane, d'une très bonne réputation contre le paludisme. © IRD, Geneviève Bourdy, tous droits de reproduction interdits

Nasi et Matchao, deux lignages du monde saramaka

Des informateurs de deux villages (Banafokondre et Amakakondre) et de deux lignages différents (Nasi et Matchao), qui sont les lignages dominants en nombre et en importance politique du monde saramaka, ont contribué à l'établissement de l'inventaire.

Manioc. © Ildi Papp, Shutterstock

Les informateurs avaient une moyenne d'âge d'environ cinquante ans ; presque tous des hommes, d'où la collecte d'un petit nombre de remèdes concernant les soins de la parturiente et de l'enfant, remèdes utilisés par les femmes. L'importance du rang et de l'âge a assuré du travail aux personnages les plus importants des deux villages : Kabitèni, ou chef de village, Basia, ou homme de police, Obia man, ou homme médecine, mais aussi aux hommes des foyers les plus importants et à ceux qui estimaient avoir quelque chose à échanger.

Cuisson du manioc ; kassaba sur une plaque. Village de Banafokondre, pays Saramaka, Suriname. © IRD, Michel Sauvain, tous droits de reproduction interdit

La langue saramaka

L'utilisation d'informateurs traducteurs étant nécessaire, elle a amené une perte dans le recueil de l'information. La langue saramaka est fixée par la politique de scolarisation menée depuis une trentaine d'années et des dictionnaires existent à l'usage des nombreuses missions religieuses qui agissent au Suriname. L'origine anglaise, et surtout portugaise, de nombreux mots usuels a permis des recherches étymologiques relativement aisées.

La langue est un dialecte créole au sens anglo-saxon du terme, dérivé de l'anglais et du portugais des colons, auquel s'ajoutent des mots des langues kongo, ashanti ou bantu de l'Afrique de l'Ouest. Price propose la répartition lexicale suivante chez les Saramaka :

- origine anglaise : 20 % ;

- origine portugaise : 20 % ;

- origines hollandaise et amérindienne : 10 % ;

- origine africaine : 50 %.

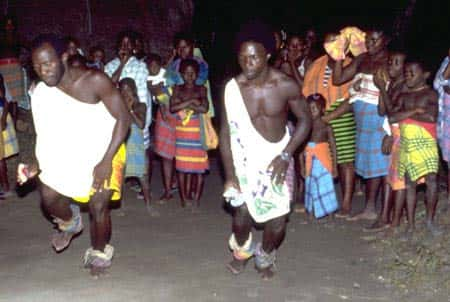

Danses rituelles d'origine africaine célébrant l'adresse et la force. Village de Banafokondre, pays Saramaka, Suriname. © IRD, Michel Sauvain, tous droits de reproduction interdits

Mais le lexique courant a une prédominance anglo-portugaise. La retranscription des noms de plantes et de maladies utilise la transcriptiontranscription phonétique mise en place par Donicie.