au sommaire

Il est maintenant avéré que le changement climatique global affecte le cycle hydrologique. Cependant, l'attribution de la variabilité régionale de ce cycle aux processus climatiques et météorologiques reste une question ouverte.

La région méditerranéenne du sud-est de la France est particulièrement sensible aux épisodes de fortes pluies. Parmi les plus récents évènements mémorables, citons les crues gardoises de 1958 et de 1988 (Nîmes), les crues de l'Ouvèze (Vaison-la-Romaine) en 1992, de l'Aude en 1999, du Gard en 2002, du Nartuby (Draguignan) en 2010, de l'Hérault en 2013, 2014 et 2015, et l'inondation de Cannes au début du mois d'octobre 2015...

Au regard de ces dates, les chercheurs s'interrogent : ces évènements de pluies extrêmes sont-ils devenus plus fréquents que dans le passé et qu'en sera-t-il dans le futur ?

Un moyen de répondre à ces questions est d'étudier la tendance de ces fortes pluies. Depuis les années 2000, les études de tendances sur la région méditerranéenne du sud-est de la France se sont multipliées, mais avec des méthodologies et des zones d'études différentes. Elles ont conduit à des résultats contrastés qui n'ont pu être attribués jusqu'à présent aux différences de méthodologie ou à la variabilité du cycle hydrologique.

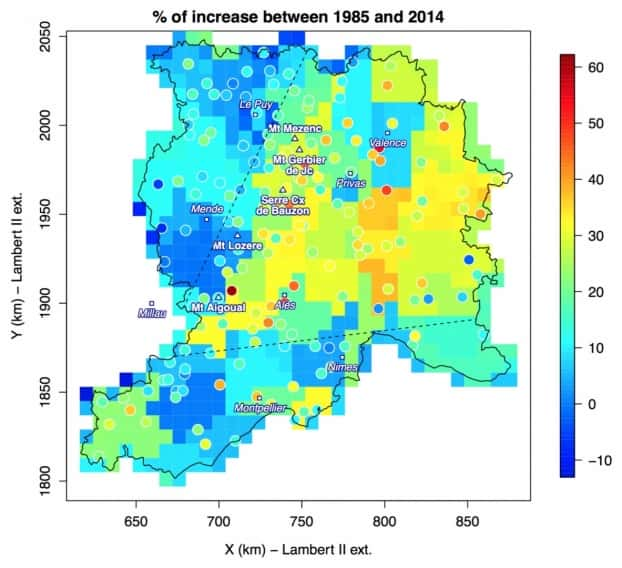

Augmentation relative des maxima annuels de cumuls quotidiens de pluie entre 1985 et 2014 par rapport à la moyenne des maxima de la série, pour les données des pluviomètres (ronds) et pour les données Safran (carrés, échelle de 8 x 8 km2). Les plus fortes augmentations (jusqu’à 60 %) issues des données ponctuelles des pluviomètres sont observées sur l’arête des Cévennes. Cette tendance connaît néanmoins une forte variabilité entre stations pluviométriques et c’est pourquoi elle apparaît atténuée avec les données Safran. Inversement, dans la vallée du Rhône, cette variabilité entre stations étant plus faible, les augmentations issues des données Safran y atteignent des valeurs relativement fortes (de 20 à 30 %), comparables aux tendances ponctuelles. Une forte variabilité de la tendance est également observée à l’échelle régionale avec une augmentation statistiquement significative de 20 à 60 % des maxima annuels dans la moitié est de la région, incluant la pente des Cévennes et une partie de la vallée du Rhône (délimitée par le V en pointillé), mais sans aucune tendance significative dans le Massif central et le pourtour méditerranéen. © CNRS

Dégager les tendances passées, actuelles et futures

Des chercheurs du Laboratoire d'études des transferts en hydrologie et environnement (LTHE/OSUG, université Grenoble-Alpes/CNRS/INPG/IRD), d'Hydro-Sciences Montpellier (HSM/OREME, CNRS/université de Montpellier/IRD) et du Centre national de recherches météorologiques (CNRM, CNRS/MétéoMétéo-France) ont initié une collaboration dans le but de comparer diverses méthodologies utilisées pour détecter les tendances des pluies extrêmes, de fournir un diagnosticdiagnostic unique et consensuel pour la région méditerranéenne française sur la tendance passée de ces évènements et enfin d'estimer leur tendance future à l'aide de la modélisationmodélisation du climat régional (Med-Cordex : www.medcordex.eu).

Les chercheurs du LTHE ont tout d'abord montré, sur le plan méthodologique, qu'il était indispensable de travailler dans un cadre probabiliste en utilisant un modèle de probabilité d'occurrence des forts cumuls quotidiens de pluie (ici, les maxima annuels de ces cumuls) pour filtrer les problèmes inhérents à l'échantillonnageéchantillonnage de la pluie.

Ce travail s'est différencié des précédents sur plusieurs points :

- un terrain d'étude plus vaste qui incluait sept départements de la région méditerranéenne du sud-est de la France ;

- une analyse à deux échelles spatiales pour évaluer les cumuls de pluie, une échelle ponctuelle (données issues de pluviomètres) et une échelle de 8x8 km2 (données SafranSafran) ;

- l'utilisation d'un modèle probabiliste avec lequel plusieurs scénarii d'évolution des fortes pluies ont été évalués, qui incluaient tous une période de transition précédée ou suivie d'une période d'augmentation ou de diminution des cumuls de pluie.

L'étude a porté sur la période 1958-2014. Il s'avère qu'à l'échelle de la région, le scénario le plus probable est une stabilité jusqu'au milieu des années 1980 puis une augmentation jusqu'à nos jours des maxima annuels des cumuls quotidiens de pluie.

Dans un futur proche, les chercheurs s'attacheront à vérifier la fiabilité de ces résultats, à s'assurer que les modèles climatiques régionaux reproduisent ces tendances pour ensuite estimer les tendances futures selon les différents scénarios d'émission des gaz à effet de serre et d'aérosols et enfin, à mettre en place une méthodologie permettant l'attribution de ces résultats aux processus physiquesphysiques sous-jacents.