au sommaire

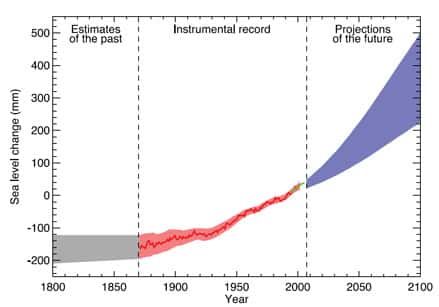

Bien qu'il existe de nombreuses incertitudes sur les prévisions des modèles climatiques, tous s'accordent et montrent systématiquement une accélération de l'augmentation du niveau de la mer pour le XXIe siècle. Le niveau de la mer, ici exprimé en mm, est estimé pour le XIXe siècle (en gris, estimates for the past), mesuré pour XXe (en rouge, instrumental records) et prédit par les modèles numériques pour le XXIe (en bleu, projection of the future). © IPCC, 2007

Depuis la fin du XIXe siècle, le niveau global de la mer augmente. De nombreuses études ont mis en évidence que depuis plus de 100 ans déjà, les océans s'élèvent plus rapidement. L'augmentation du niveau de la mer affecte déjà les populations vivant sur les côtes et tous les modèles de prévision climatique prévoient, en réponse au changement climatique, une accélération croissante de l’élévation.

En moyenne, le niveau global de la mer s'élève de 1,7 mm/an. Mais ce chiffre rend compte de la tendance moyenne, c'est-à-dire tous océans confondus, sur le long terme. Ces 18 dernières années, la tendance a en effet atteint 3 mm/an. De plus, cette augmentation n'est pas homogène : la variabilité climatique induit des anomaliesanomalies interannuelles du niveau de la mer.

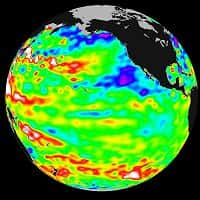

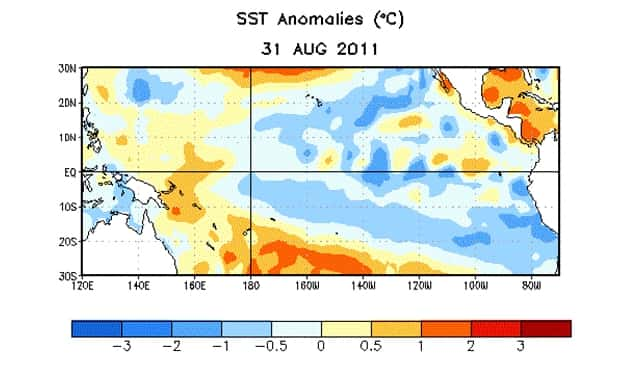

Anomalies de température, moyennées sur la dernière semaine du mois d'août 2011, soit en pleine maturation de l'événement La Niña. Les anomalies sont exprimées en °C, et les zones rouges désignent des anomalies positives, c'est-à-dire des températures supérieures à la moyenne. À l'inverse, les zones bleues indiquent des anomalies négatives, soit des températures inférieures à la moyenne. Cette carte est centrée sur le Pacifique tropical et montre une langue d'anomalie négative de température au large de l'Amérique du Sud (Pérou), configuration typique de La Niña. © NOAA

La variabilité climatique naturelle domine l'anthropique

Grâce aux données altimétriques des satellites, depuis les années 1990, il est plus facile de distinguer la variabilité interannuelle de la variabilité globale. En particulier, en combinant satellites et données in situ, une équipe du Jet Propulsion Laboratory a montré que l'événement La NiñaLa Niña de 2011 avait été tellement fort que les océans ont reculé de 5 mm, en dépit du taux annuel d'augmentation.

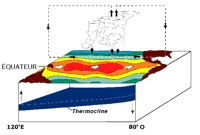

El NiñoEl Niño SouthernSouthern Oscillation (Enso)) est le principal mode de variabilité climatique naturel. Il influence la température de surface du Pacifique tropical, l'évaporation et les précipitations à l'échelle mondiale. Un événement El Niño peut sensiblement provoquer une augmentation du niveau de la mer, à l'inverse un événement La Niña peut l'abaisser. Du début de l'année 2010 jusqu'à mi 2011, une intense Niña s'est développée, provoquant une chute du niveau de la mer durant 16 mois.

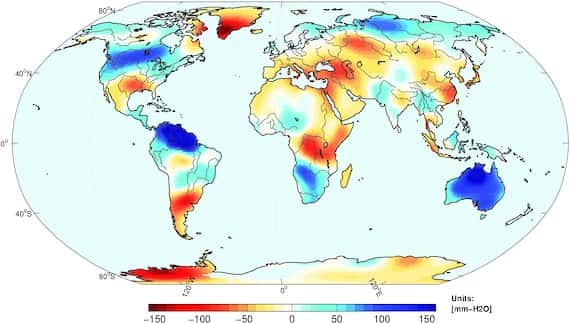

Le satellite Grace mesure le changement de la massemasse de l'océan avec une précision de quelques millimètres. Les profileurs Argo observent les changements de température dans l'océan superficiel. Ceux-ci permettent d'estimer avec une bonne précision la fluctuation du niveau de la mer. Ces observations directes ont permis à l'équipe américaine de quantifier le recul des océans durant cette période. Leurs résultats, publiés dans le Geophysical research letters, suggèrent une étroite corrélation entre la chute du niveau de la mer de 5 mm et une augmentation du stockage terrestre de l'eau.

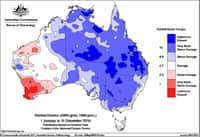

Les changements des masses d'eau sont moyennés sur la période 2010-mi-2011, soit durant toute la période de l'événement La Niña. L'unité est le millimètre d'eau. Les zones bleues indiquent les zones excédentaires en eau et les rouges, les zones déficitaires. L'Australie et le nord de l'Amérique du Sud ont subi d'intenses précipitations. © Boening et al., Geophysical research letters

D'après l'étude américaine, l'Australie, le nord de l'Amérique du Sud et le sud-est de l'Asie ont été confrontés les premiers à d'intenses précipitations : les zones de convectionconvection se sont déplacées. Ce changement de répartition de l'eau entre l'océan et la terre est relié à la transition entre les conditions El Niño en 2009-2010 et la très forte Niña, initiée début 2011. La chute du niveau de la mer est associée à l'excès de transport d'eau froide de l'océan vers les continents.

L'augmentation de la température de surface de l'océan tropical augmente l'effet de La Niña sur les anomalies de précipitations régionales, en particulier en Australie. Compte tenu de leurs implications dans les précipitations et le niveau de la mer, les anomalies de température et leurs interactions avec Enso dans un modèle de réchauffement climatique ont une importance capitale. Ainsi, comprendre les causes de l'augmentation et distinguer les parts naturelle et anthropique du problème demeure une question scientifique prioritaire.