Très souvent employé tel un pictogramme lumineux sur les enseignes médicales, le caducée d’Hermès jouit d’une symbolique forte dans le monde médical. Mais à ce propos, pourquoi ?

au sommaire

Aujourd’hui, la rédaction de Futura vous emmène à travers les âges pour expliquer pourquoi les médecins et le corps médical se plaisent à utiliser cet emblème d’origine mythologique… et mythique !

Un petit mot sur le caducée

Parfois visible sous différentes variantes, le caducée reste reconnaissable par sa tige ailée sur laquelle sont enroulés deux serpents. Il est associé au dieu Hermès qui est, à l’origine, le dieu des voyages et des commerces comme le précise cette étude sur le caducée d'Hermès qui propose une explication exhaustive du symbole et de son application.

Mais si l’on étend davantage le champ d’interprétation, nous pourrions ajouter que ce sceptre évoque plus globalement l’éloquence, la communication et la bienveillance. Hermès est considéré comme un grand messager, intelligent et capable de ruse tant « pour le bien de l'humanité, soit pour son amusement et sa satisfaction personnelle » comme nous pouvons le découvrir dans cette même étude.

Son bâton renfermerait de grands pouvoirs, pouvant agir sur le sommeil ou le réveil (après la mort) des individus. Le serpent, quant à lui, fait souvent référence à la vie (voire le renouveau notamment grâce à la mue) et à la mort. Son interprétation est double : tantôt messager de malheur, tantôt espoir de guérison.

Voilà de bien nombreuses significations qui laissent apparaître certaines questions : pourquoi le corps médical associe ce symbole à ses pratiques ? Et dans ce cas, pourquoi le dieu du voyage et du commerce deviendrait alors l’insigne du corps médical ?

Pourquoi ce symbole est-il associé au domaine médical ?

Il s’agit en réalité d’une malencontreuse confusion avec le bâton d’Asclépios qui est, quant à lui, le dieu grec de la médecine.

Le caducée d’Hermès peut être aperçu sur les véhicules des médecins, certaines enseignes de pharmacie ou même à l’entrée des cabinets médicaux ou des hôpitaux. Cette marque distinctive est notamment exploitée par les praticiens afin de bénéficier d’une tolérance pour le stationnement des véhicules compte tenu de certaines urgences médicales (sans pour autant constituer un passe-droit). Mais, en réalité, le symbole du caducée d’Hermès n’a pas de lien particulier avec la pratique de la médecine ou des soins… Plus justement, c’est le bâton d’Asclépios qu’il convient de choisir et, dans ce cas, il faut également représenter un seul et unique serpent.

Alors, pourquoi le domaine médical s’est-il emparé de cette image ? Superstition, référence aux anciennes pratiques médicinales, erreur qui s’est propagée au fil des décennies… Difficile de connaître la véritable origine. Toutefois, n’oublions pas que de nombreux siècles avant nous, les soins médicaux étaient prodigués par des guérisseurs et l’ésotérisme tenait une place de choix dans les coutumes et habitudes de l’époque. Pas étonnant donc qu’un tel insigne soit privilégié et érigé au rang de porte-bonheur toujours utilisé dans notre civilisation moderne.

Caducée d’Hermès ou bâton d’Asclépios, cette figure connue mondialement pourrait être une façon symbolique de se placer sous la protection des dieux mythologiques….

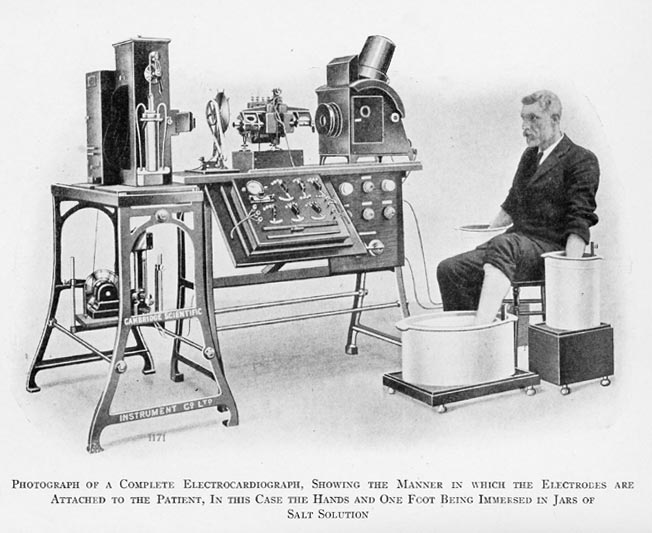

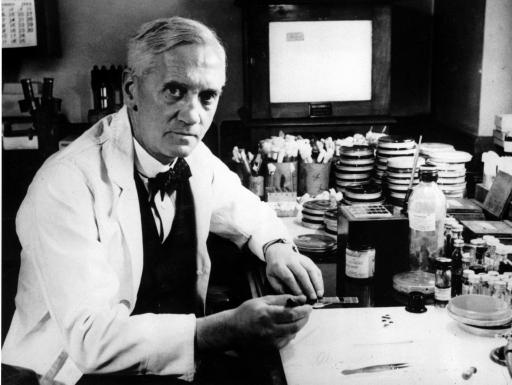

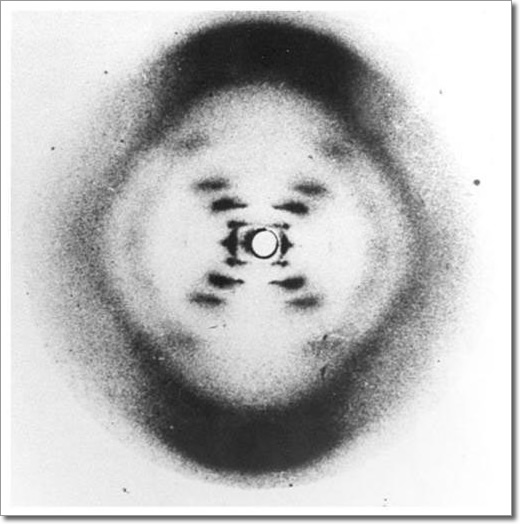

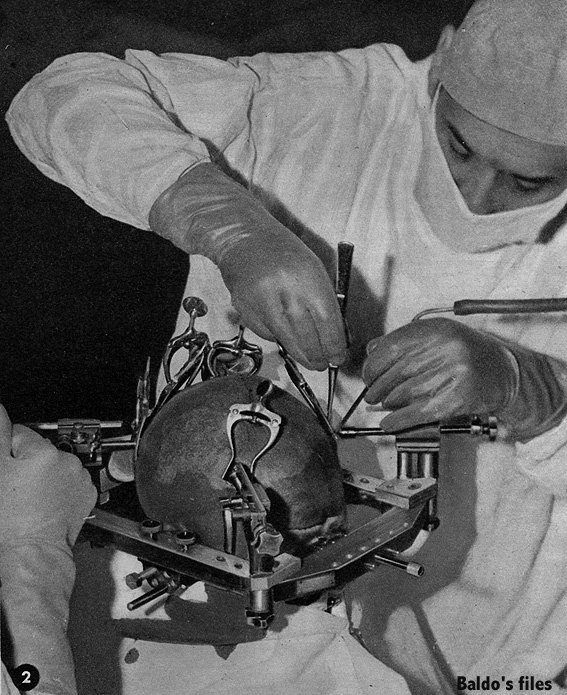

L'histoire de la médecine en 23 images

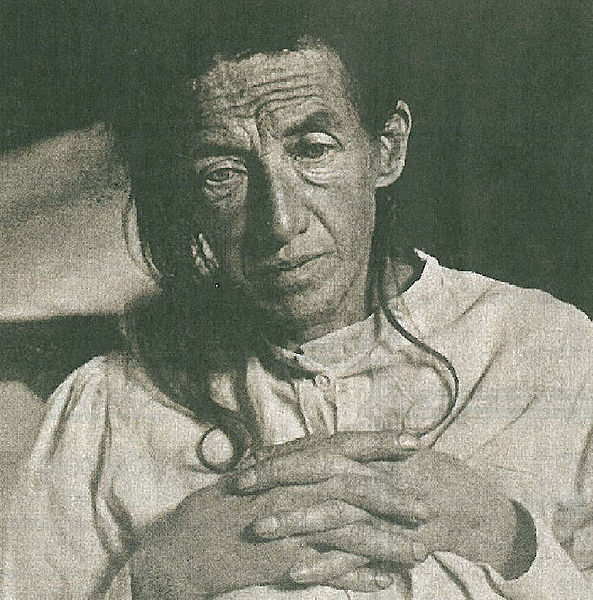

La momification est un processus permettant de conserver des corps pendant des milliers d'années. Le corps était éviscéré, séché au soleilsoleil, enduit d'huiles et enfin entouré de bandelettes. Les connaissances du corps humain étaient déjà développées durant l'Égypte antique.

Cette momie égyptienne date de l'époque ptolémaïque, (IIIe - IIe siècle avant J.-C.)). Elle est conservée au musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes, N 2627.

© Dada by-sa 3.0