au sommaire

La centrale de Fukushima après l'explosion du 14 mars. On repère le réacteur 1, à gauche, avec son toit absent, pulvérisé par l'explosion du 12 mars. À sa droite, le 2 est intact et, encore à droite, le 3 fume. Pour éviter une élévation de température trop grande, les équipes de Tepco (l'opérateur) ont alors déversé d'importantes masses d'eau de mer, évacuées ensuite dans l'océan Pacifique (une technique jamais utilisée auparavant). © Daveeza, Flickr, CC by-sa 2.0

Ils seront douze, aujourd'hui, à se succéder dans les locaux du réacteur 1 de la centrale de Fukushima Daiichi. Le travail de l'équipe a commencé ce matin (4 h 30 en heure française) et consiste à connecter huit tubes sur des ventilateurs chargés d'aspirer l'airair pour lui faire traverser des filtres capturant les poussières radioactives. À l'entrée du bâtiment, une tente fait office de sas.

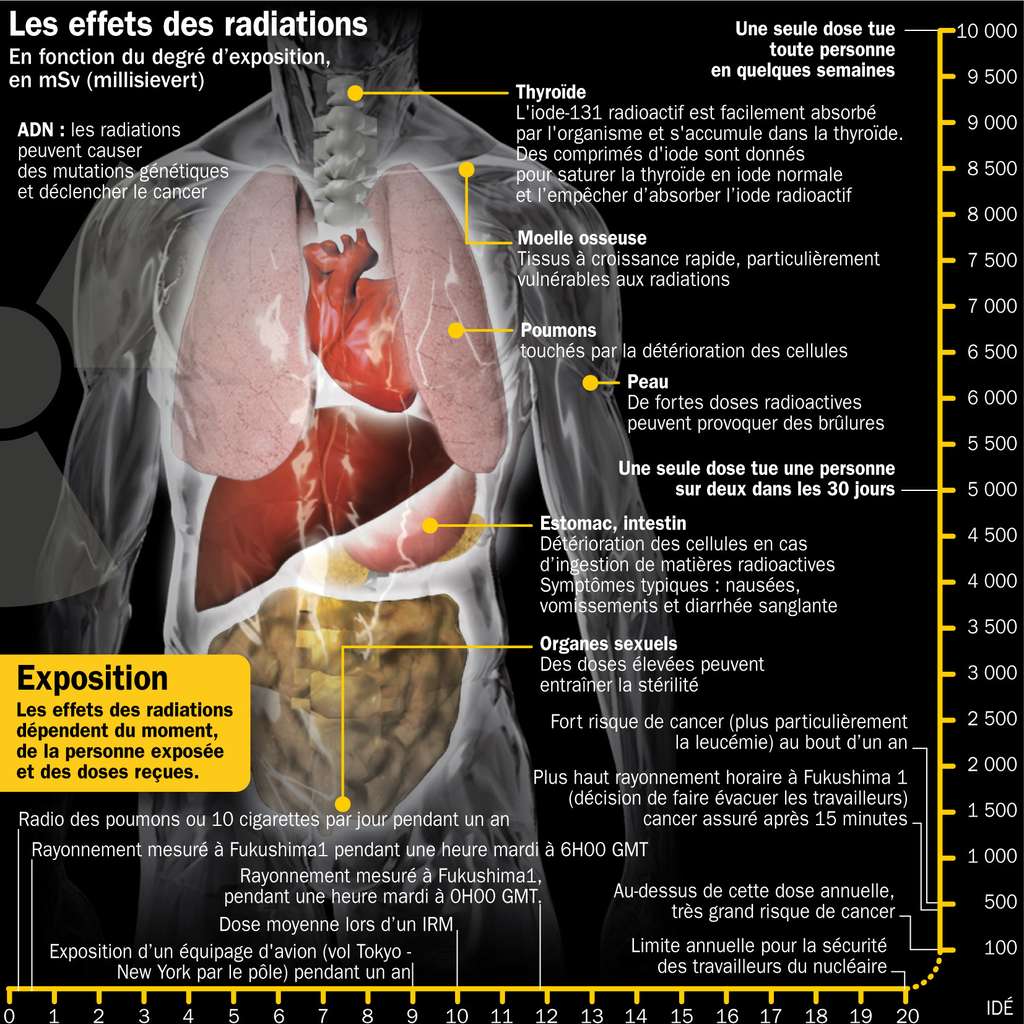

Revêtus de combinaisons protectrices et équipés de bouteilles d'air pour respirer, ils travaillent par petites équipes et ne restent qu'une dizaine de minutes à l'intérieur pour ne pas trop s'exposer à la radioactivité, très forte à l'intérieur des locaux. Durant ce laps de temps, ils seront exposés à environ 3 millisieverts. Au Japon, la dose maximale admise pour les travailleurs était de 100 millisieverts par an mais a été relevée à 250 le 15 mars pour permettre, justement, le travail dans la centrale accidentée...

Les effets d'expositions à la radioactivité. © Idé

Radioactivité en mer

Dans le même temps, des mesures en mer ont montré, une nouvelle fois, une élévation de la radioactivitéradioactivité à 15 et 20 kilomètres au large de la centrale. Les prélèvements d'eau et de sédiments, explique Tepco, contenaient un large excès d'iodeiode et de césiumcésium radioactifs, émettant une radioactivité importante, avec notamment 1.400 becquerelsbecquerels par kilogrammekilogramme pour le césium 137 et 1.300 pour le césium 134.

Ces matériaux, selon Tepco, proviennent soit de rejets atmosphériques qui se sont déposés dans l'océan, soit des fuites accidentelles d'eau très radioactive (plusieurs centaines de tonnes après le tsunami, par une brèche depuis rebouchée) ou des déversements volontaires d'eau faiblement radioactive utilisée pour refroidir le réacteur.