au sommaire

L'idée d'employer du sodiumsodium dans les batteries remonte aux années 1980. Elle avait été écartée au profit du lithiumlithium très rapidement utilisé dans les batteries équipant aujourd'hui les appareils électroniques portatifs comme les tablettes et les ordinateurs portables, mais aussi les véhicules électriques. Seul problème, mais de taille : le lithium est peu abondant sur notre planète. Avec la progression de ces usages, le recours au sodium, voire au potassium, est de nouveau dans l'airair du temps. Des équipes du réseau RS2E (Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergieénergie, codirigé par Jean-Marie Tarascon)), porté par le CNRS, se sont tournées vers le sodium, mille fois plus abondant. S'inspirant des batteries lithium-ion, elles ont conçu des batteries sodium-ion dans lesquelles des ions sodium transitent d'une électrodeélectrode à l'autre dans un milieu liquideliquide, au fil des cycles de charge et de décharge.

La première étape a consisté à trouver la « recette » idéale de l'électrode positive (la cathodecathode) de cette batterie. Elle a principalement impliqué six laboratoires du réseau RS2E, tous réunis autour du même objectif : identifier la composition adéquate de cette électrode principalement constituée de sodium (voir la liste des laboratoires dans le communiqué du CNRS). La mise au point d'un prototype a été confiée au CEA, membre du RS2E.

Seulement six mois ont été nécessaires pour mettre au point le premier prototype de batteries sodium-ion au format « 18650 », soit un cylindre de 18 mm de diamètre pour 65 mm de hauteur, le plus courant pour les batteries lithium-ion actuellement commercialisées. Cela devrait permettre un transfert facilité au sein des usines de fabrication actuelles. Plusieurs laboratoires internationaux travaillent également sur cette technologie mais aucun n'a aujourd'hui annoncé la réalisation de prototype de ce format.

Assemblage de cellule pour le test de matériaux de batteries sodium-ion, testés face à des électrodes de référence en sodium. Les performances en densité d’énergie sont comparables à celles des premières batteries lithium-ion, avec une marge de progression importante. © Cyril Frésillon, CSE, RS2E, CNRS Photothèque

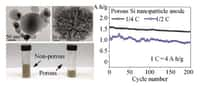

Deux mille cycles de charges-décharges

Cette deuxième étape a permis de passer d'une échelle « laboratoire » (synthèse de plusieurs grammes du matériaumatériau formant la cathode) à une échelle « préindustrielle » (synthèse d'un kilogrammekilogramme). Elle a rendu possible la fabrication de cellules produisant une puissance inégalée pour ce type de batteries. Cette nouvelle technologie obtient des performances encourageantes. Sa densité d’énergie (la quantité d'électricité que l'on peut stocker par kilogramme de batterie) atteint 90 Wh/kg, un chiffre comparable à celui des batteries lithium-ion à leurs débuts (elles dépassent aujourd'hui les 150 Wh/kg).

Quant à sa duréedurée de vie, exprimée en nombre maximum de cycles de charge et de décharge sans perte significative de performance, elle est de plus de 2.000 cycles. Surtout, cette batterie est capable à la fois de se charger très rapidement et de restituer son énergie très vite. Son principal atout reste qu'elle s'affranchit du lithium, un élément dont les ressources sont très localisées sur Terre, contrairement au sodium. L'autre avantage est financier : compte tenu de son abondance, utiliser du sodium pourrait permettre de produire des batteries moins coûteuses.

L'ensemble de ces travaux a fait l'objet de plusieurs publications et brevets déposés par le CNRS et le CEA. Il a bénéficié des soutiens notamment du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du CNRS, du CEA, de l'ANR (Agence nationale de la recherche) et de la DGA (Direction générale de l'armement).

Compte tenu de la similitude des procédés industriels avec les batteries lithium, cette découverte intéresse d'ores et déjà les industriels, notamment ceux appartenant au réseau RS2E. La prochaine étape est d'optimiser et de fiabiliser les procédés en vue d'un futur déploiement industriel.