au sommaire

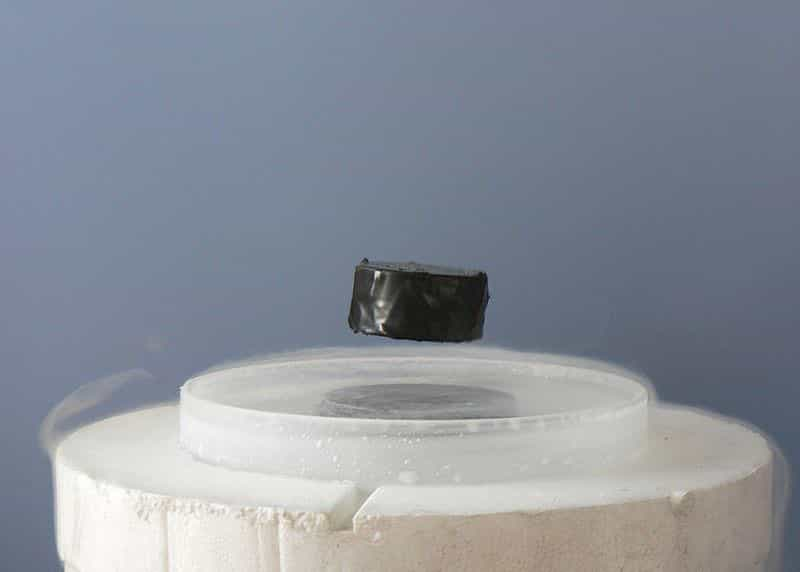

En 1986, la découverte que des composés basés sur des oxydes de cuivre et constituant des sortes de céramiquescéramiques pouvaient devenir supraconducteurs, non pas en dessous de quelques kelvins mais à plusieurs dizaines, avait fait naître beaucoup d'espoirs. Si l'on pouvait reproduire le phénomène à température ambiante, ou au moins à quelques dizaines de degrés en dessous du point de congélation de l'eau, notre technologie en serait radicalement changée.

Le phénomène de la supraconductivité est fondamentalement d'origine quantique. Il est bien compris pour les supraconducteurs conventionnels dans le cadre de la célèbre théorie de Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS), du nom de ses découvreurs. Malheureusement, dans le cas des cuprates, un mécanisme microscopique quantique n'a toujours pas été trouvé même si quelques pièces du puzzle sont déjà connues.

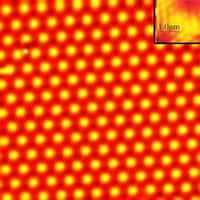

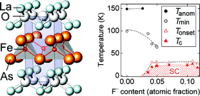

Pour y voir plus clair, les physiciensphysiciens Gennady Logvenov et Ivan Bozovik ont fait croître par épitaxie moléculaire des doubles couches de cuprates dont l'une est conductrice et l'autre isolante. On sait que c'est à l'interface entre ces deux couches que le matériaumatériau devient supraconducteur et l'une des questions était de savoir si la supraconductivité pouvait se maintenir dans des couches d'atomesatomes formant presque un plan.

Deux dimensions au lieu de trois : une simplification bienvenue pour les physiciens

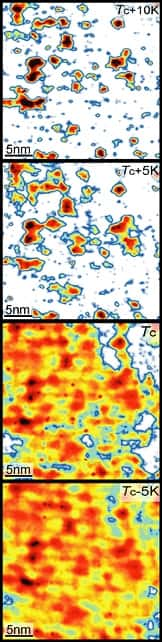

Comme la technique d'épitaxie permet de créer des sandwichs fins de différents matériaux, il est possible de contrôler la composition de chacune des couches. Dans un cas, les chercheurs ont ajouté dans les deux couches une quantité importante d'impuretés sous forme d'atomes de zinczinc. La double couche n'exhibe alors plus le phénomène de supraconductivité.

En revanche, si une seule des couches est dopée avec du zinc, le phénomène de supraconductivité se manifeste toujours à l'interface, sauf que la température de transition de phasetransition de phase passe de 32 à 18 K. Pour les chercheurs, c'est la preuve qu'une seule couche monoatomique de cuprate est suffisante. Cela devrait aider les théoriciens travaillant sur la supraconductivité à haute température critiquetempérature critique. En effet, il est plus facile de résoudre des équationséquations quand elles décrivent un phénomène physiquephysique que l'on peut ramener à deux dimensions que lorsqu'il faut impérativement considérer le problème à trois dimensions.

Un autre sous-produit de ces expériences est qu'il devient probable que l'on puisse contrôler au moins en partie l'état supraconducteur d'un cuprate à l'aide de champs électriqueschamps électriques. On pourrait donc imaginer dans l'avenir l'existence de composants supraconducteurs modulables aux applicationsapplications imprévues.