Des chercheurs du CNRS ont voulu savoir ce que devenaient les nanoparticules magnétiques dans les cellules. Ces nanoparticules, utilisées pour l’imagerie cellulaire, sont d’abord dégradées, mais les chercheurs ont observé ensuite un phénomène de « re-magnétisation cellulaire ».

au sommaire

Cette recherche parue dans la revue PNAS a été effectuée par des chercheurs du CNRS, de Sorbonne Université, et des universités Paris Diderot et Paris 13. Elle s'est intéressée au devenir des nanoparticulesnanoparticules magnétiques utilisées en nanomédecine, pour l'imagerie ou le traitement de cancers.

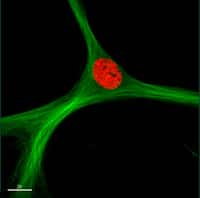

Pour ces travaux, les chercheurs ont incorporé des nanoparticules magnétiques à des cellules souches humaines et les ont laissées se différencier in vitroin vitro pendant un mois. Les chercheurs ont observé tout d'abord que l'aimantationaimantation des cellules diminuait, ce qui montre que les nanoparticules étaient détruites.

Un magnétisme naturel des cellules humaines ?

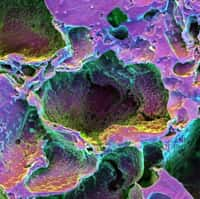

La destruction des nanoparticules entraînait la libération de ferfer dans le milieu. Le fer ainsi libéré pouvait alors servir à la synthèse de nouvelles nanoparticules magnétiques. Ce processus impliquait la ferritine, une protéine de stockage du fer, et avait lieu dans des endosomes, des vésicules intracellulaires.

Chez des bactéries, un phénomène de synthèse de nanoparticules magnétiques avait déjà été décrit, mais jamais chez l'homme. D'après le communiqué du CNRS, « Cela pourrait pourtant expliquer la présence de cristaux magnétiques chez l'homme, observés dans les cellules de divers organes, en particulier le cerveaucerveau. De plus, ce stockage du fer sous forme magnétique pourrait également être une façon pour la cellule de se « détoxifier » sur le long terme en cas d'excès de fer. »