au sommaire

Le terme « facteur Rhésus » ou « facteur Rh » se réfère à une protéine spécifique sur les globules rouges qui joue un rôle crucial dans la détermination du groupe sanguin et dans diverses applicationsapplications médicales. Le facteur Rhésus, souvent abrégé en « facteur Rh » ou « Rh », est l'antigène D, une des nombreuses protéines présentes sur les globules rouges.

L'antigène D est une protéine transmembranaire qui contribue à la structure et à la stabilité des globules rouges. Bien que sa fonction exacte ne soit pas complètement élucidée, il joue un rôle crucial dans les interactions immunitaires. Sa présence ou son absence sur les globules rouges détermine si une personne est Rh positive (Rh+)) ou Rh négative (Rh-). L'antigène D a des implications importantes sur les réactions immunitaires lors des transfusions sanguines et des grossesses et pour la médecine transfusionnelle et obstétricale.

Médecine transfusionnelle et facteur Rhésus

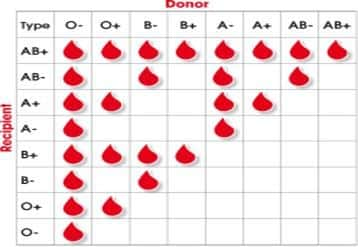

Les personnes Rh- doivent recevoir du sang Rh- pour éviter des réactions immunitaires dangereuses. Lors d'une transfusion sanguine, si du sang Rh+ est donné à une personne Rh-, son système immunitaire peut reconnaître l'antigène D comme étranger et produire des anticorpsanticorps contre lui, entraînant une réaction transfusionnelle grave.

Médecine obstétricale et incompatibilité Rhésus

Pendant la grossesse, une mère Rh- portant un fœtusfœtus Rh+ peut développer des anticorps contre l'antigène D si ses globules rouges entrent en contact avec le sang fœtal. Cette situation peut survenir lors de l'accouchementaccouchement, d'une fausse couchefausse couche, ou d'une intervention médicale. Une fois sensibilisée, elle produira des anticorps lors de grossesses ultérieures. Ces anticorps peuvent traverser le placentaplacenta et attaquer les globules rouges du fœtus Rh+, entraînant une maladie hémolytique du nouveau-né (MHNN). Pour prévenir cela, des injections d'immunoglobulineimmunoglobuline anti-D (Rhogam) sont administrées à la mère durant la grossesse et après l'accouchement pour prévenir la sensibilisation.

Historique de la découverte du facteur Rhésus

Années 1920 et 1930 : avant la découverte du facteur Rh, Karl Landsteiner avait déjà identifié le système ABO en 1901, révolutionnant la transfusion sanguine. Cependant, des réactions transfusionnelles inexpliquées suggéraient l'existence d'autres antigènes sur les globules rouges.

1937 : découverte initiale

Karl Landsteiner et Alexander Wiener travaillaient ensemble sur l'immunologie des globules rouges. En utilisant des singes Rhésus (Macaca mulattaMacaca mulatta), ils injectèrent des globules rouges de singe à des lapins et des cobayes. Les animaux développèrent des anticorps qui agglutinaient non seulement les globules rouges de singe, mais aussi ceux de certains humains. Cet antigène commun fut nommé « facteur Rh » d'après les singes Rhésus utilisés.

1940 : confirmation et application

Landsteiner et Wiener publièrent leurs découvertes en 1940, confirmant l'existence du facteur Rh chez les humains et expliquant certaines incompatibilités transfusionnelles non élucidées par les groupes ABO. Il devint clair que les personnes pouvaient être classées comme Rh positives (présence de l'antigène D) ou Rh négatives (absence de l'antigène D).

Années 1940 : reconnaissance et développement de tests

Suite à leur publication, d'autres chercheurs confirmèrent et élargirent ces découvertes. Des tests sanguins furent développés pour déterminer le statut Rh des donneurs et des receveurs, améliorant la sécurité des transfusions. L'incompatibilité Rh entre une mère Rh- et un fœtus Rh+ fut rapidement reconnue comme une cause de MHNN, menant au développement de traitements préventifs comme les injections de Rhogam.

Années 1960 et au-delà : avancées génétiquesgénétiques et biochimiques

La structure et les caractéristiques génétiques du facteur Rh furent étudiées en détail. Il fut découvert que l'antigène D fait partie du complexe Rh, qui comprend également les antigènes C, c, E, et e. Les avancées en biologie moléculairebiologie moléculaire et en génétique apportèrent des précisions sur les variations et les mutations possibles dans le système Rh.

Impact de la découverte du facteur rhésus

La découverte du facteur Rh et la compréhension de son rôle ont eu un impact majeur sur la médecine, réduisant les risques associés aux transfusions sanguines et améliorant les soins prénataux, sauvant ainsi de nombreuses vies.

Répartition des groupes sanguins et du facteur Rhésus dans le monde

La répartition des groupes sanguins et du facteur Rh varie largement à travers le monde en fonction des régions géographiques et des populations. Ces variations sont influencées par des facteurs génétiques, historiques et migratoires. La connaissance de cette répartition est cruciale pour les banques de sang et les services médicaux pour assurer la compatibilitécompatibilité des transfusions et des greffesgreffes.

Voici un aperçu général de la distribution des groupes sanguins et du facteur Rhésus dans différentes régions du monde :

Groupes sanguins ABO

Le groupe O est le plus courant dans la majorité des populations mondiales. PrévalencePrévalence élevée en Amérique Latine et dans certaines régions d'Afrique subsaharienne. Environ 45 % de la population mondiale.

Le groupe A est courant en Europe, en Australie et en Amérique du Nord. Environ 40 % de la population mondiale. Particulièrement fréquent en Europe centrale et orientale.

Le groupe B a une prévalence plus élevée en Asie, notamment en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Environ 11 % de la population mondiale. Moins fréquent en Amérique du Nord et en Europe occidentale.

Le groupe AB est le plus rare de tous les groupes sanguinsgroupes sanguins. Environ 4 % de la population mondiale. Plus fréquent en Asie qu'en Europe ou en Amérique.

Facteur Rhésus (Rh)

Le Rh positif (Rh+) constitue la majorité de la population mondiale. Environ 85 % des personnes sont Rh positives. Prévalence particulièrement élevée en Asie et en Afrique.

Le Rh négatif (Rh-) est le moins courant, surtout en Asie et en Afrique. Environ 15 % de la population mondiale. Prévalence plus élevée en Europe, notamment en Espagne et parmi les Basques, ainsi qu'en Europe du Nord.

Répartition régionale et ethnique

Europe :

- Rh+ : Environ 85 % ;

- Rh- : Environ 15 % ;

- Groupe O : 40-50 %, Groupe A : 30-40 %, Groupe B : 10-20 %, Groupe AB : 4-7 %.

Amérique du Nord :

- Rh+ : Environ 85 % ;

- Rh- : Environ 15 % ;

- Groupe O : 37-50 %, Groupe A : 27-41 %, Groupe B : 15-18 %, Groupe AB : 3-5 %.

Amérique latine :

- Rh+ : 90-95 % ;

- Rh- : 5-10 % ;

- Groupe O : 60-70 %, Groupe A : 15-20 %, Groupe B : 10-15 %, Groupe AB : 2-4 %.

Afrique :

- Rh+ : 95-99 % ;

- Rh- : 1-5 % ;

- Groupe O : 45-50 %, Groupe A : 20-25 %, Groupe B : 20-25 %, Groupe AB : 5-10 %.

Asie :

- Rh+ : 99-100 % ;

- Rh- : <1 % ;

- Groupe O : 30-40 %, Groupe A : 20-30 %, Groupe B : 25-30 %, Groupe AB : 5-10 %.