au sommaire

Pour les cathares, la création telle que nous la connaissons ici-bas est née d'un affrontement entre Dieu (principe du bien) et Lucifer (principe mauvais). Nous sommes des angesanges déchus. Nos esprits sont bons, mais prisonniers des corps, émanations mauvaises, auxquels ils sont attachés soit par force soit par le pouvoir tentateur. Les cathares croient en la métempsychose. Quand un corps meurt, l'esprit peut renaître sous une nouvelle peau de chair, animale par exemple. C'est la raison pour laquelle ils sont végétariens. À la fin des temps, pourtant, tous les esprits seront libérés de leurs prisons corporelles et sauvés.

Une secte incompatible avec l’Église romaine

Beaucoup d'éléments de la foi cathare étaient incompatibles avec l'Église de Rome. Parmi ceux-ci, il faut compter le refus de l'Ancien Testament, considéré comme émanant de l'Esprit mauvais, le refus de reconnaître un corps de chair à Jésus qui n'aurait donc pas vraiment été porté par Marie ni cloué sur la croix, le refus des sacrements instaurés par l'Église comme l'Eucharistie ou le mariage (ils cherchaient la chasteté), l'indifférence aux églises de pierre dont ils ne reconnaissent pas le caractère sacré... Pour toutes ses raisons, ils peuvent être considérés comme sectaires.

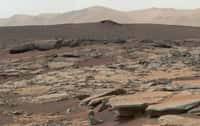

L'hérésie cathare ayant fait l'objet d'une croisade, ses derniers représentants trouveront refuge dans le château de Quéribus. © Pinpin, Wikipedia, CC by-sa 3.0

Une pauvreté vraiment évangélique ?

Fidèles, pensaient-ils, à l'Église des premiers temps, les cathares vivaient pauvrement. Ils travaillaient, dénonçaient le luxe et l'inactivité dans lesquels vivait le clergé romain et encourageaient à ne pas payer l'impôt (la dîme). Ils obtenaient beaucoup de conversions, y compris dans les rangs de la noblesse.

À noter

Ce sont les ennemis des cathares qui les ont appelés ainsi (le mot vient du grec katharos qui signifie pur). Employé ironiquement, le terme faisait d'eux de « purs hérétiques ». En pratique, les membres de l'Église (ou de la secte...)) étaient appelés « parfaits » et « parfaites » ; les croyants étaient appelés « bons hommes » ou « bonnes femmes ».