“

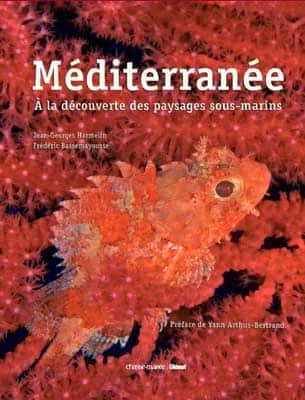

Pas morte notre vieille mer, la Méditerranée ! Elle fait même toujours la belle avec ses robes d'éponges et de coraux de toutes les couleurs. Mais ses amoureux de plus en plus nombreux ne sont pas toujours respectueux de ses atours. Concilier le maintien des activités traditionnelles qui sont la base de la culture méditerranéenne et nouveaux usages en expansion est un défi difficile, qui passe par une bonne information. Un grand bravo à Futura-Sciences de contribuer si bien à la diffusion des connaissances !

“

Découvrez sa

Biographie

Jean-Georges Harmelin est né au Maroc où il a fait une grande partie de ses études, dont une licence de sciences naturelles à la Faculté des Sciences de Rabat.

Il est allé ensuite suivre une spécialisation en océanographie biologique à la Faculté des Sciences de Marseille, Station Marine d'Endoume en 1962. Après un doctorat de 3ème cycle d'océanographie biologique passé en 1964, qui était consacré à la faunefaune des mattes d'herbiers de posidonies, il a fait une thèse de doctorat ès-Sciences sur les peuplements de bryozoaires en Méditerranée.

Sa carrière s'est faite au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) comme chercheur de 1966 à 2002 en restant attaché à la Station Marine d'Endoume et au Centre d'Océanologie de Marseille et maintenant, à OSU Pytheas, Institut Méditerranéen d'Océanologie.

Il est maintenant à la retraite, tout en poursuivant ses travaux. Il est membre de conseils scientifiques d'aires marines protégées : Parc National de Port-Cros, Parc Marin de la Côte Bleue, Réserve des Bouches de Bonifacio.

Ses domaines d'activité : BenthosBenthos fixé de fonds rocheux de la Méditerranée. Ecologie, biogéographiebiogéographie, taxonomietaxonomie des Bryozoaires. Ecologie des octocoralliaires.

Peuplement des grottes sous-marines. Etude in situ des assemblages de poissonspoissons littoraux soumis ou non aux effets des activités humaines. Colonisation des habitats artificiels. Evolution des peuplements dans les aires marines protégées.

Plongeur autonome depuis 1956 et toujours pratiquant. Aquanaute en 1970 (séjour dans maison sous-marine Tektite 2, Virgin Islands, USA). Photographe sous-marinsous-marin. De nombreuses missions et campagnes océanographiques avec plongée scientifique l'ont amené à connaître de nombreuses mers, mais son centre d'activité est resté la Méditerranée.

Livres :

Découvrez son