au sommaire

Robotique humanoïde : repères historiques et intérêts

Qu'est-ce qu'un robot humanoïderobot humanoïde ? Quelles sont les avancées réalisées au cours des années de recherche dans le domaine de cette robotiquerobotique particulière ? Eiichi YoshidaEiichi Yoshida, chercheur impliqué dans l'Humanoid Robot Project, revient sur l'histoire des robots humanoïdes, sur le développement de HRP-2 et sur sa propre expérience dans ce domaine.

HRP2 est un robot humanoïde fabriqué par la société japonaise Kawada, il a été acquis par le CNRS avec le soutien du Club des affiliés du LAAS. © CNRS Photothèque / Perrin Emmanuel - Reproduction et utilisation interdites

Tout d'abord, qu'appelle-t-on « robot humanoïde » ? Un robot humanoïde est une des réalisations ultimes de robot : il peut se déplacer dans des environnements conçus pour l'Homme, utiliser des outils ou appareils conçus pour l'humain, et aussi communiquer avec nous de manière multimode.

1996 : la surprise du premier robot humanoïde

En hiverhiver 1996, Honda lance le premier robot humanoïde P2 « complet » et « autonome » qui maîtrise très bien la marche bipède, qui est capable de monter les escaliersescaliers et de manipuler les objets avec ses mains. Ce projet est tenu secret pendant 10 ans jusqu'à son arrivée à maturité. Naturellement, lorsqu'il est rendu public, les roboticiens sont stupéfaits car personne parmi la communauté n'avait imaginé que ce genre de robot aurait pu voir le jour en 10 ans.

Dès lors, les roboticiens travaillent dans leurs coins : les recherches se focalisent sur des mains robotiques ou des bras manipulateurs, ou bien encore sur la marche bipède ou hexapodehexapode, la perception, la vision robotique, et l'intelligence artificielle.

Ainsi, le robot humanoïde devient une plateforme de recherche privilégiée pour réunir toutes ces disciplines et permet l'émergenceémergence d'un nouveau domaine de recherche sur la « robotique humanoïde » motivant une grande partie de la communauté robotique, préalablement déstabilisée par l'apparition surprise du robot P2...

1998 : le projet japonais HRP

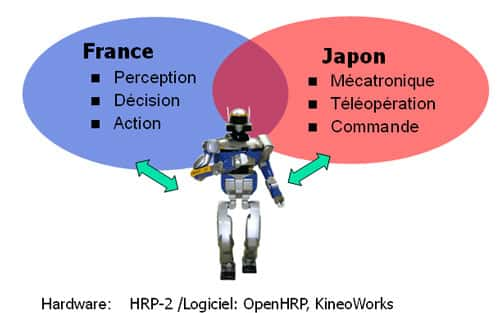

Spécifiquement au Japon, un projet national « HRP » (Humanoid Robot Project) est lancé en 1998 à l'initiative du ministère japonais de l'Économie, du commerce et de l'industrie (Meti) et dirigé par le professeur Hirochika Inoue, un des grands fondateurs de la robotique au Japon.

Le projet a pour objet de développer un robot qui peut travailler avec l'Homme, dans un environnement spécifique à ce dernier... Ce projet réunit des universités, les instituts de recherche, et des industries. Il est prévu pour une durée de 5 ans et la plateforme robotique Honda « P2 » est utilisée pendant les deux premières années. Mais, dans les trois années qui suivent, le projet HRP s'investit dans le développement de plateformes hardwarehardware et logicielslogiciels propres au projet. C'est ainsi que naissent : « HRP-2 » (Photo) et « OpenHRP ».

Les chercheurs sont en train de compléter ses aptitudes physiques par des capacités de calcul et de raisonnement lui conférant toujours plus d'autonomie dans la maîtrise de ses fonctions sensorimotrices. HRP2 est pour cela équipé de caméras pour la vision et de capteurs d'effort et d'attitude pour la gestion de son équilibre, la planification et le contrôle de ses actions. HRP2 salue son public à la fin de chaque démonstration. Conçu par un dessinateur de Mangas japonais, HRP2 « Promet » fait référence à l'Antiquité grecque. Photographe : Perrin, Emmanuel / © CNRS Photothèque - Reproduction et utilisation interdites

Intérêts et perspectives de la robotique humanoïde

Actuellement, en tant que chercheur impliqué sur cette plateforme, j'estime que la robotique humanoïde est une des recherches les plus actives et qu'elle avance très rapidement en intégrant plusieurs domaines de recherche en robotique.

Honda maintient l'avantage de « top runner », mais cette recherche passionnante continue à attirer beaucoup de nouveaux participants. Non seulement, la robotique humanoïde a permis d'intégrer des disciplines existantes, mais elle a ouvert de nouveaux champs de recherche très stimulants. En effet, on peut considérer qu'un robot humanoïde peut constituer une plateforme idéale pour unifier des recherches très avancées dans le domaine de la robotique.

Enfin et surtout, la complexité du système entier vient de la multitude de degrés de liberté d'un humanoïde. Cette complexité nécessite une méthode de contrôle sophistiquée pour générer des mouvements où le robot est capable à la fois d'accomplir les tâches précises et de garder son équilibre dans des environnements encombrés.

La forme anthropomorphe de l'humanoïde facilite l'interaction avec l'Homme, en utilisant différents modes de communication, y compris le mouvement du corps. La collaboration avec des neuroscientistes et des biomécaniciens s'initie afin d'établir et de vérifier des théories et des lois de commande.

Depuis mon arrivée en France en 2004, comme codirecteur du laboratoire AIST-CNRS franco-japonais, je sens fortement l'intérêt croissant pour les recherches autour des robots humanoïdes. Au Japon, on dit souvent que la plupart des Européens n'acceptent pas le robot humanoïde à cause de la raison religieuse. Mais ici, j'ai constaté qu'il y avait de nombreux projets liés à l'humanoïde en France et dans d'autres pays d'Europe, surtout en Allemagne et en Italie. J'ai senti beaucoup d'intérêt quand on a présenté le robot HRP-2 au public en juin 2006. Je pense donc que tout cela signifie que l'attitude générale envers le robot humanoïde commence à changer et que l'on commence à l'accepter comme une plateforme de recherche à part entière, voire un compagnon futur ! Je suis donc très heureux de pouvoir faire l'expérience en temps réel de ce changement de perception de l'humanoïde.

Mon objectif dans ce dossier est d'introduire la robotique humanoïde et ultimement d'inviter des scientifiques et des ingénieurs à participer à cette aventure de recherche fascinante ; cela serait pour moi un très grand plaisir.