au sommaire

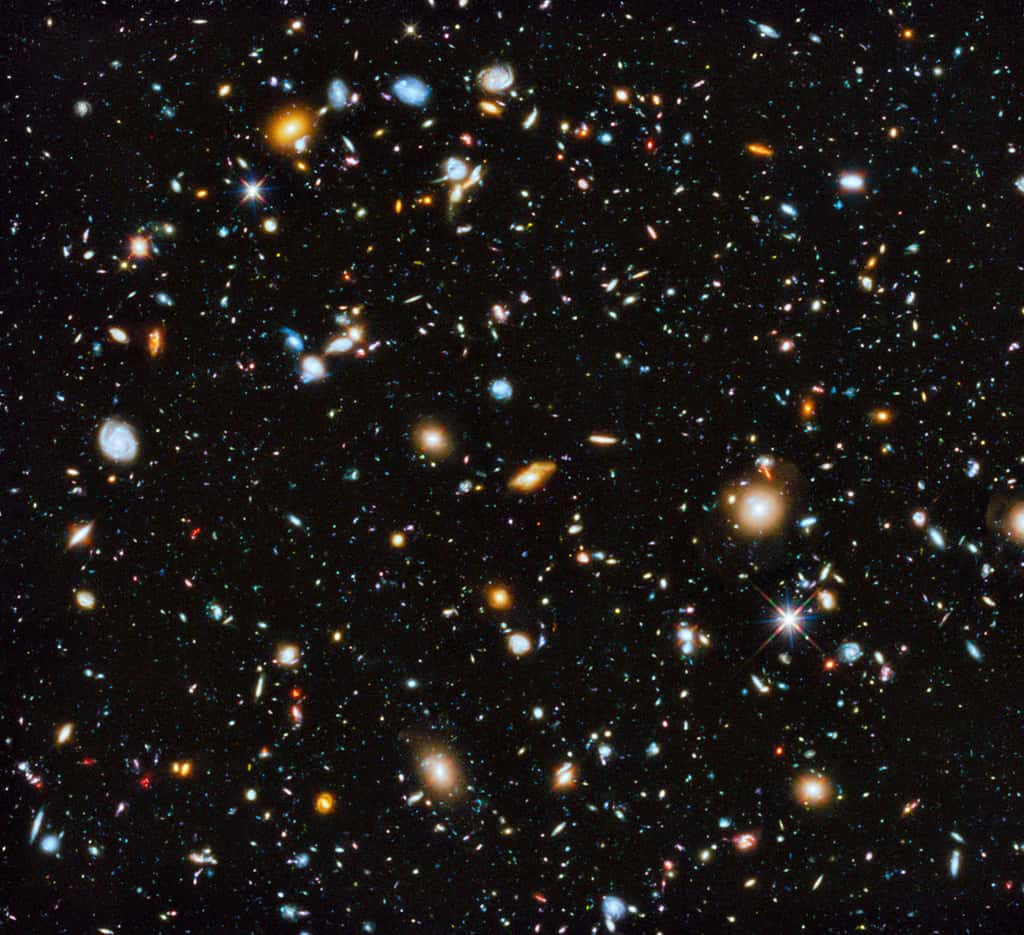

On dirait du planctonplancton prélevé dans l'océan... mais non. Ce n'est pas le microcosme qu'on découvre sur cette image captivante mais le macrocosme. Un océan constellé de galaxies.

Cette scène est un aperçu de l'univers que l'on peut deviser à travers un petit trou de serrure en direction de la Grande Ourse. C'est dans un petit recoin de la constellation, où très peu d'étoiles de notre maison la Voie lactée s'interposent (au premier plan), que l'on peut surprendre ce panorama à travers l'espace et le temps.

Les galaxies foisonnent dans cette image composite du projet HDUV (Hubble Deep UV). Téléchargez l’image en très haute résolution ici (attention : 82,1 Mb). © Nasa, ESA, P. Oesch (University of Geneva), M. Montes (University of New South Wales)

Que voyons-nous ? Une toute petite partie du corps immense du cosmoscosmos. Hubble l'a mise à nu avec les contributions de télescopes spatiaux et terrestres (Spitzer, Gemini). L'image est une superposition de leurs regards perçants dans le visible, l'infrarougeinfrarouge et l'ultravioletultraviolet, ce qui permet d'en apprendre plus sur ces milliers de galaxies.

Plongée dans les profondeurs de l’univers

Combien y en a-t-il ? Environ 15.000 qui sont visibles. Des petites, des grandes, des proches (à l'échelle de l'univers), des moins proches, des lointaines, etc. On peut plonger son regard jusqu'à 11 milliards d'années-lumièreannées-lumière et entrevoir ainsi la lueur rougie de galaxiesgalaxies encore très jeunes.

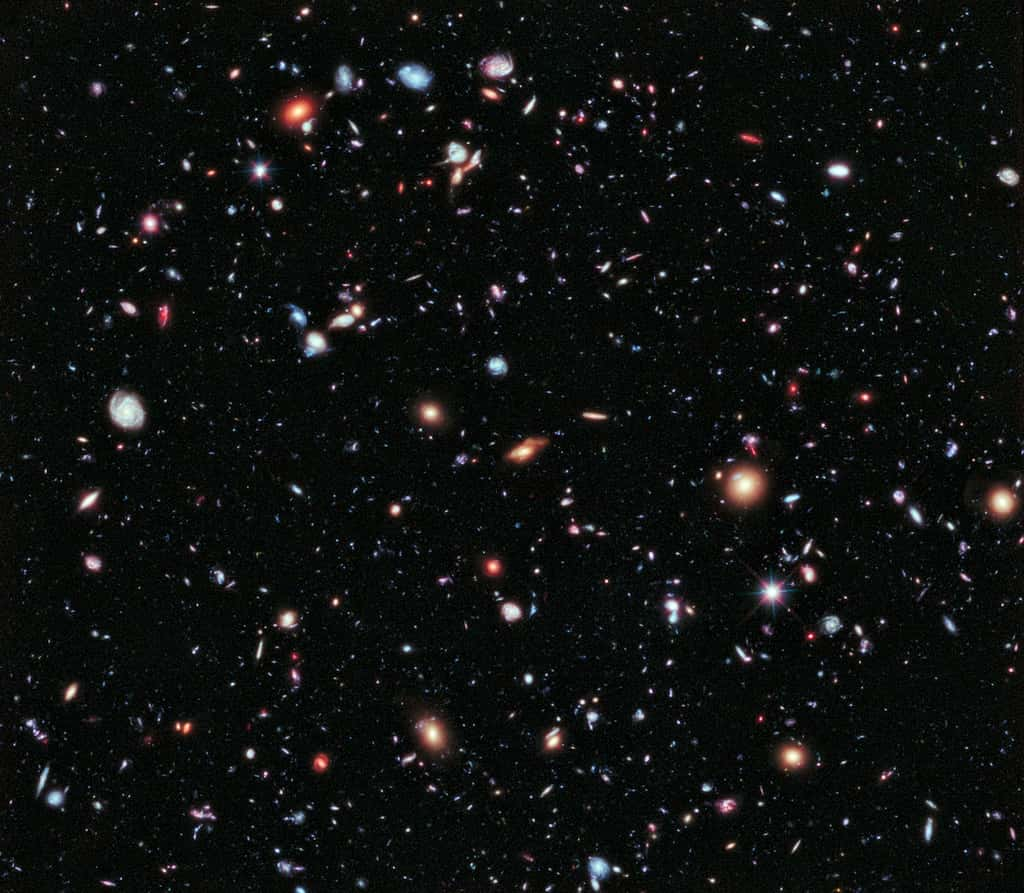

Autre image composite du projet HDUV (Hubble Deep UV). Cette fois, en direction de la constellation australe du Fourneau. Vous contemplez aussi quelque 15.000 galaxies jusqu’aux confins de l’univers. Téléchargez l’image en très haute résolution ici (attention : 47,8 Mb). © Nasa, ESA, P. Oesch (University of Geneva), M. Montes (University of New South Wales)

Les galaxies se bousculent. Les astronomesastronomes estiment que parmi elles, 12.000 enfantent des étoiles. Évidemment, on ne peut pas vraiment parler au présent puisque tout ce que nous voyons s'est produit il y a quelques millions d'années, pour les plus proches, jusqu'à trois milliards d'années après le Big BangBig Bang pour les plus lointaines. Et en ce temps-là, c'était l'effervescence au sein de ce qui était encore de petites galaxies gorgées de gazgaz et de poussière. Les étoiles naissaient à un rythme effréné. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, dans une galaxie comme la nôtre. Comment cela se déroule ? Telle est l'une des grandes questions que se posent les Terriens qui les regardent.

Un nouveau champ ultraprofond de Hubble avec 10.000 galaxies

Article de Xavier DemeersmanXavier Demeersman publié le 9 juin 2014

En ajoutant l'ultraviolet à la palette des images acquises au fil de 841 orbitesorbites terrestres par le télescope spatial Hubbletélescope spatial Hubble, les astronomes obtiennent le tableau le plus complet et détaillé des confins de l'univers. Environ 10.000 galaxies sont dépeintes sur une période couvrant quelque 13 milliards d'années ! Le rayonnement ultraviolet livre de précieuses informations sur la formation des étoiles au sein des galaxies éparpillées dans la période intermédiaire, entre 5 et 10 milliards d'années.

L'un des points d'orgue de la mission du célèbre télescope spatial Hubble est de sonder les profondeurs de l'univers à la recherche de réponses sur l'évolution cosmique, dans le sillage de l'astrophysicienastrophysicien Edwin HubbleEdwin Hubble à qui il doit son nom. Au cours de sa carrière débutée voici 24 années, nombreuses furent les images composites qui nous ont sidérés et par leur beauté. Son œilœil d'aigle, ou de cyclope (2,4 m de diamètre), affranchi des filtres et perturbations de notre atmosphèreatmosphère, a plusieurs fois ouvert de petites fenêtresfenêtres sur l'espace intergalactique, les Champs Ultraprofonds d’Hubble (Hubble Ultra Deep Field, ou HUDF). Des exploits totalisant des centaines d'heures de pause qui ont révélé des galaxies formées à l'aubeaube de l'univers.

Cependant, les HUDF collectés dans les rayonnements visibles et proches infrarouges entre 2003 et 2009 ne suffisent pas aux astronomes pour dresser les portraits, les plus complets possible, des galaxies observées. En particulier de celles éparpillées dans une période intermédiaire dans l'histoire de l'univers, entre 5 et 10 milliards d'années-lumière de distance. Certes, ces deux longueurs d'ondelongueurs d'onde conviennent très bien à l'étude de la formation stellaire au sein des galaxies les plus reculées, riches en gaz.

Image composite du champ ultra profond d’Hubble photographiée entre 2003 et 2012 dans trois gamme de rayonnements, le proche infrarouge, le visible et l'ultraviolet. Il s’agit du panorama galactique le plus coloré composé par le télescope spatial. Environ 10.000 galaxies sont éparpillées dans ce petit échantillon de la voûte céleste australe, et qui est quasiment dépourvu d’étoiles de notre Voie lactée au premier plan. © Nasa, ESA, H. Teplitz, M. Rafelski (IPAC/Caltech), A. Koekemoer (STScI), R. Windhorst, Z. Levay (STScI)

L’ultraviolet comme une nouvelle corde à son arc

Concernant les galaxies plus proches (donc plus récentes, entre 10 et 5 milliards d'années dans le passé), les chercheurs manquaient d'informations quant à la genèse des étoiles massives car celle-ci se traduit davantage dans le rayonnement ultraviolet. Quelles sont, par exemple, les galaxies les plus fécondes ? Dans quelles régions de la galaxie-hôte se forment-elles de préférence ? Comment le processus évolue-t-il vers de grandes structures comme la Voie lactée ?, etc.

Au fond, c'est un peu « comme essayer de comprendre l'histoire d'une famille sans connaître le parcours des enfants à l'école primaire » expliquait Harry Teplitz, directeur de recherche au Caltech. Aussi l'apport de l'ultraviolet dans les sondages capturés par la caméra grand champ (WFC3) d'Hubble jusqu'en 2012 offrent-ils un accès directaccès direct aux régions de formations des étoiles les plus chaudes et massives.

La même région que la première, cette fois sans l’ultraviolet. Image composite publiée en 2012 du champ extrême ultra profond d’Hubble compilant toutes les données collectées au cours des 10 années précédentes en direction de la constellation du Fourneau. © Nasa, Esa, G. Illingworth, D. Magee, P. Oesch, Santa Cruz, R. Bouwens et l’équipe HUDF09

Broderie cosmique

C'est ainsi qu'est né le programme UVUDF pour Ultraviolet Coverage of the Hubble Ultra Deep Field. Une splendide broderie d'environ 10.000 galaxies, toutes distribuées dans une minuscule portion du ciel austral à peine plus grande qu'un grain de sablesable en direction de la constellation du Fourneau (Fornax). Autrement dit, une fenêtre ouverte sur les confins de l'univers couvrant quelque 13 milliards d'années de notre histoire. Les lueurs les plus pâles et ténues sont de très jeunes galaxies formées autour de 600 millions d'années après le Big Bang. Pas moins de 841 orbites furent nécessaires au télescope spatial pour recomposer ce tableau richement détaillé, quasiment dépourvu d'étoiles (au premier plan) appartenant à la Voie lactéeVoie lactée.

« Les sondages ultraviolets comme celui-ci, qui utilisent la capacité unique d'Hubble sont extrêmement importants dans la planification du télescope spatial James Webb (JWSTJWST) », déclarait Rogier Windhorst qui a participé aux recherches. Rappelons-le que le JWST devrait être lancé en 2018. Le professeur de l'université d'État d'Arizona poursuit : « Hubble fournit d'inestimables données dans la lumière ultraviolette que les chercheurs ont besoin de combiner avec les données infrarouges de JWST. Il s'agit de la première image très profonde dans l'ultraviolet à montrer la puissance de cette combinaison ».