Il existe un mystère connu des astrophysiciens travaillant à comprendre le monde des exoplanètes que l'on appelle du nom ésotérique « rift subneptunien ». Il porte sur une curieuse sous-représentation des exoplanètes d’environ deux fois la taille de la Terre. Sur la base de simulations informatiques, une équipe de l’Institut Max-Planck d’astronomie (MPIA) et des universités de Genève (Unige) et Berne (Unibe) pense avoir retrouvé ces sous-Neptunes perdues en faisant intervenir des migrations planétaires et des planètes-océans.

au sommaire

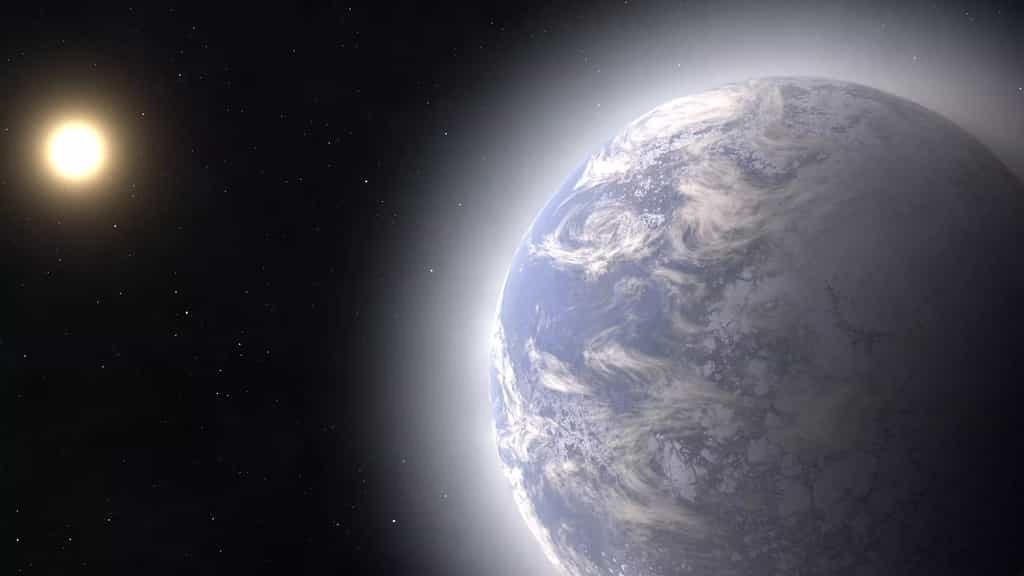

Sur le site Encyclopédie des systèmes exoplanétaires, on peut voir que le 14 février 2024 la noosphère a identifié 5 632 exoplanètes dans la Voie lactée. Des milliers d'entre elles étaient déjà connues depuis un certain temps et bien évidemment les astrophysiciensastrophysiciens avaient commencé à faire des statistiques pour en tirer des informations sur la formation et l'évolution des systèmes planétaires dans notre Galaxie. Une telle entreprise peut nous donner des indications précieuses sur la formation du Système solaire et aussi à quel point celui-ci est singulier ou ordinaire dans la Voie lactée.

À notre connaissance, à moins qu'elle ne soit sur une orbite très éloignée du SoleilSoleil ou qu’elle ait été avalée par lui au tout début de l’histoire du Système solaire, il ne s'est pas formé de super-Terresuper-Terre ou de sous-NeptuneNeptune dans celui-ci.

Des super-Terres, des sous-Neptunes et des mini-Neptunes

En général, on définit une super-Terre par sa massemasse en disant qu'il s'agit d'une exoplanète ayant une masse comprise entre celle de la Terre et celle d'une planète géanteplanète géante dont la masse serait toutefois limitée à 10 fois celle de notre Planète bleue, avec une limite supérieure de dix fois la masse de la Terre (les géantes de glace UranusUranus et Neptune contiennent respectivement 14,5 et 17 fois celle de la Terre). Certains auteurs tiennent à préciser qu'il doit s'agir aussi de planètes essentiellement rocheuses mais, généralement, on se limite tout de même à la masse et pas à la composition.

Dans le cas des sous-Neptunes, c'est le rayon qui compte généralement et il doit être plus petit que celui de Neptune, même si elle peut avoir une masse plus grande, ou à une planète avec une masse plus petite que Neptune, même si elle peut avoir un rayon plus grand avec notamment une atmosphèreatmosphère dilatée car surchauffée par sa proximité à son étoileétoile hôte.

Attention toutefois, il faut distinguer mini-Neptunes et sous-Neptune. Une mini-Neptune est une exoplanète moins massive que Neptune mais qui doit lui ressembler en ayant une épaisse atmosphère d'hydrogènehydrogène et d'héliumhélium, entourant un cœur constitué de glace, de roches ou même avec un océan liquideliquide, qu'il soit constitué d'eau, ammoniaqueammoniaque ou un mélange des deux ou des substances volatiles plus lourdes.

Un « rift subneptunien »

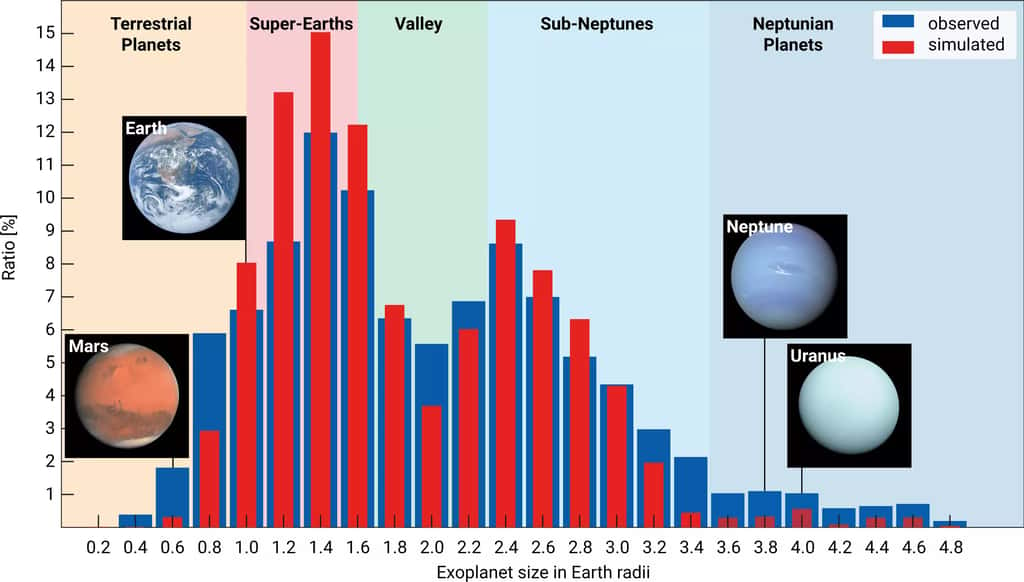

Or, « il y a six ans, une nouvelle analyse des données du télescope spatial Kepler a révélé une pénurie d'exoplanètes d'une taille autour de deux rayons terrestres », explique dans un communiqué de l'Institut Max-PlanckPlanck d'astronomie (MPIA) Remo Burn, chercheur sur les exoplanètes au MPIA à Heidelberg. Ce creux est bien visible dans la courbe de distribution des rayons des exoplanètes en unité de rayon terrestre que l'on voit sur le schéma ci-dessus. Il est parfois appelé « riftrift subneptunien ».

Des explications avaient été suggérées, soutenues parfois par des observations mais les scénarios proposés étaient sujets à débat et manquaient de fondations solidessolides. Il semble que cela vient de changer significativement suite à des simulations informatiquessimulations informatiques menées par des astronomesastronomes allemands et suisses qui ont publié un article à ce sujet dans Nature Astronomy et dont on peut trouver une version en libre accès sur arXiv. Remo Burn est l'auteur principal de l'article rapportant les résultats présentés dans cet article.

« En fait, nous - comme d'autres groupes de recherche - avions prédit, sur la base de nos calculs, avant même cette observation, qu'un tel écart devait exister », explique dans le même communiqué le coauteur Christoph Mordasini, membre du Pôle national de compétence en recherche (PRN) PlanèteS et qui dirige la Division de recherche spatiale et de sciences planétaires de l'université de Berne.

Le scénario de base considéré depuis un moment déjà pour expliquer les observations du défunt chasseur d'exoplanètes Kepler fait intervenir des migrations planétaires avec des exoplanètes qui, comme dans le cas des fameuses Jupiters chaudesJupiters chaudes, se sont formées au-delà de la limite où des glaces peuvent exister à distance d'une étoile entourée d'un disque protoplanétairedisque protoplanétaire et qui ensuite, en raison des perturbations gravitationnelles de la mécanique céleste, ont été amenées à se rapprocher de leurs soleils.

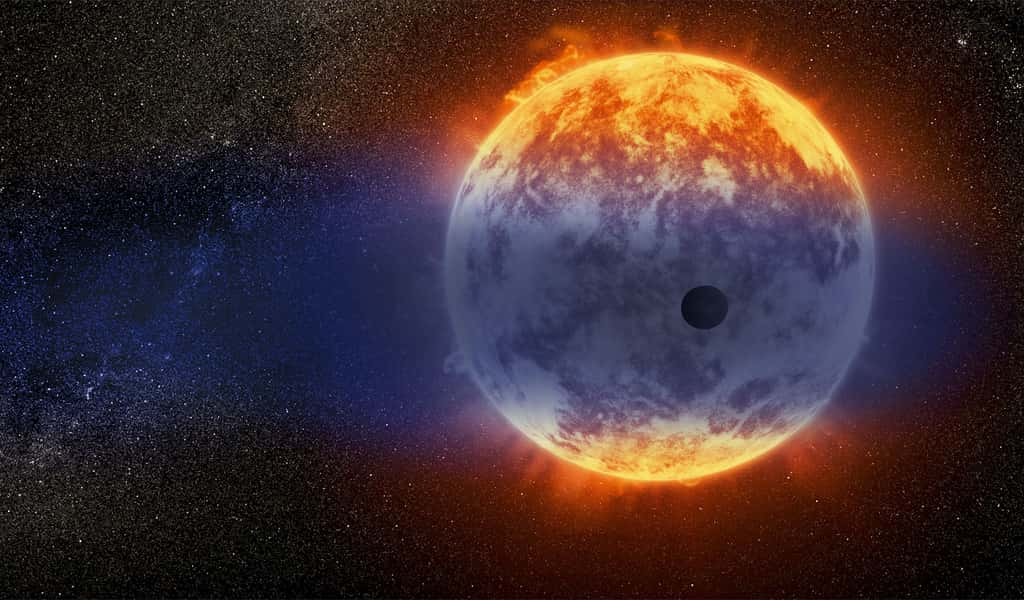

On pouvait alors imaginer que les sous-Neptunes manquantes avaient perdu une grande partie de leur atmosphère, et même des couches de glaces internes pour finir par se transformer en super-Terre en raison du chauffage et du souffle du rayonnement des étoiles centrales. De fait, on a découvert des exoplanètes s’évaporant précisément en raison de leur proximité et donc vraisemblablement après avoir migré.

Sauf que l'on sait que les phénomènes de migrations planétaires peuvent avoir lieu dans les deux sens et que les mécanismes d'évaporation des atmosphères d'hydrogène et d'hélium ou des cœurs glacés de sous-Neptunes ne sont pas simples. Pouvait-on vraiment retrouver la distribution en taille des exoplanètes déduites des observations de Kepler ?

Des simulations avec des planètes-océans qui migrent

Les nouvelles simulations conduites ont bénéficié de progrès dans la modélisationmodélisation des phénomènes d'évaporation en relation avec les migrations. « Les propriétés de l'eau aux pressionspressions et aux températures présentes à l'intérieur des planètes et de leur atmosphère étaient au cœur de cette étude », explique Burn.

Toujours dans le communiqué du MPIA, sa collègue Julia Venturini de l'université de Genève explique : « Sur la base des simulations que nous avons déjà publiées en 2020, les derniers résultats indiquent et confirment que l'évolution des sous-Neptunes après leur naissance contribue de manière significative à la vallée du rayon observée. » L'astrophysicienne est membre de la collaboration PlanetS, mentionnée ci-dessus, et elle avait dirigé l'étude de 2020.

Les nouvelles simulations reproduisent plutôt bien la courbe avec le « rift subneptunien », même si quelques écarts existent encore.

L'explication plus détaillée avancée est donc qu'une partie des sous-Neptunes formées à grandes distances ont migré et sous l'effet de la chaleurchaleur se sont transformées en planète-océan avec une atmosphère de vapeur d'eau dilatée qui leur donne un rayon apparent plus élevé que leur rayon initial. Ces planètes-océans chaudes contribuent donc au pic de sous-Neptunes à droite du rift subneptunien dans la distribution de taille.

Inversement, des sous-Neptunes qui ont migré se sont bien transformées en super-Terre et ont rétréci en donnant une mince atmosphère entourant un cœur rocheux important d'où cette fois-ci un pic à gauche du rift subneptunien.

On a retrouvé les Neptunes chaudes perdues : elles se transformeraient en superterres

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco publié le 14/12/2018

L'observation de l'évaporation rapide de la Neptune chaude GJ 3470b à l'aide du télescopetélescope Hubble accrédite pour la première fois un scénario envisagé pour expliquer la rareté de ces exoplanètes. En perdant atmosphère et couches de glaces, elles deviendraient des superterres rocheuses.

En cette première moitié du XXIe siècle, l'Humanité a déjà détecté plus de 3.900 exoplanètes grâce à ses yeuxyeux, au sol ou sur orbite, comme le VLTVLT, au Chili ou le défunt satellite Kepler. La quête va se poursuivre avec de nouveaux instruments bientôt (ou récemment) opérationnels, comme le Télescope géant européen (en anglais, Extremely Large Telescope ELT ; anciennement European Extremely Large TelescopeEuropean Extremely Large Telescope ou E-ELT) et le satellite TessTess (Transiting Exoplanet Survey Satellite).

Un volumevolume de données suffisant est déjà disponible pour faire des statistiques quant à l'existence de planètes potentiellement habitables, qu'il s'agisse d'exoterresexoterres, de superterres ou d'exolunes, de sorte que l'on commence à poser des contraintes sérieuses sur certains des paramètres de la fameuse équation de Drakeéquation de Drake en exobiologieexobiologie. Cela permet d'en poser également sur les modèles cosmogoniques décrivant la formation des systèmes planétaires et leur évolution, par contrecoup sur celles du Système solaire. La découverte de Jupiters chaudes a, par exemple, contribué à faire prendre au sérieux la notion de migration planétaire au milieu des années 1990. L'investigation de ce phénomène, qui semble très fréquent, est toujours en cours ainsi que celui de la formation des géantes gazeusesgéantes gazeuses et des géantes de glaces qui n'est toujours pas aussi bien comprise qu'on le voudrait.

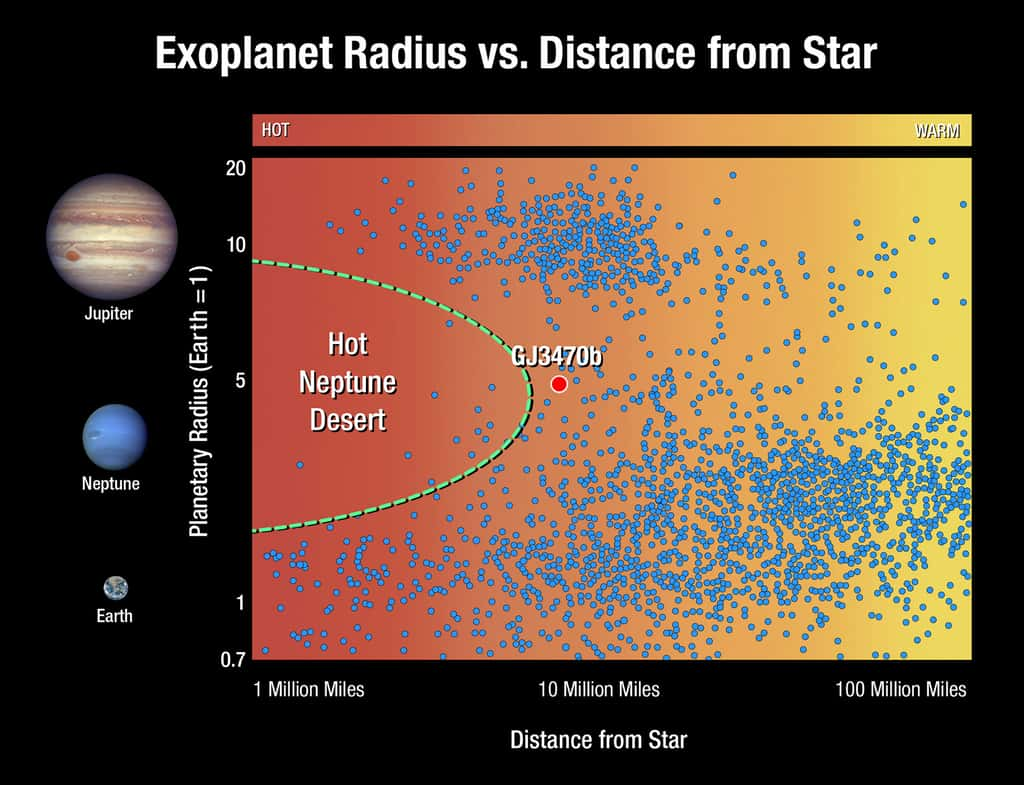

Les astrophysiciens avaient d'ailleurs remarqué, depuis quelques temps déjà, un fait curieux en dressant un tableau des populations des exoplanètes en fonction de leurs tailles et de leurs distances à leurs étoiles hôtes. Ils étaient alors tombés sur l'énigme des Neptunes chaudes manquantes.

En effet, on voit très bien, sur le diagramme ci-dessus, qu'il existe une région mystérieusement dépeuplée indiquant un faible nombre d'exoplanètes de la taille de Neptune qui auraient migré loin de leurs lieux de formation, nécessairement au-delà de la fameuse ligne des glaces qui marque la séparationséparation entre les planètes telluriquesplanètes telluriques et les planètes géantes (celles-ci ne pouvant se former qu'au-delà de la ligne des glaces), pour se retrouver très proches de leurs soleils. Concrètement, à part des exoterres, on ne trouvait, à de pareilles distances, que des Jupiters ou des superterres chaudes.

Des exoneptunes qui migrent, chauffent et s'évaporent en superterres

Comment expliquer ce phénomène curieux ? Il était peu crédible de faire intervenir une inhibitioninhibition de la formation des exoneptunes ou de leur migration et ce, d'autant plus que l'on observe bien l'existence de Jupiters chaudes. D'une certaine façon, les Neptunes chaudes devaient avoir disparu mais par quel mécanisme ?

Les modèles de formation des géantes gazeuses ou de glaces permettent de penser qu'elles peuvent contenir initialement un noyau rocheux important, suffisamment parfois d'ailleurs pour être de la taille et de la masse d'une superterre, c'est-à-dire moins de 10 masses terrestres et un rayon inférieure à deux fois celui de notre planète environ, mais supérieur à 1,25 fois celui de la Terre (il existe quelques variations dans la littérature à ce sujet). Il était donc imaginable que, suite à leur migration, et donc suffisamment proches d'une jeune étoile ayant un rayonnement particulièrement érosif pour leur atmosphère déjà particulièrement chauffées, les exoneptunes pouvaient perdre de la masse et s'évaporer jusqu'à se transformer en superterres. Une partie de la population observée serait donc simplement les restes des Neptunes chaudes perdues.

Pour rendre crédible cette hypothèse, il fallait détecter de telles Neptunes en cours d'évaporation et surtout, rapidement. C'est ce qu'a été capable de faire une équipe internationale de chercheurs menée par des astronomes de l'université de Genève (Unige) comme elle l'explique dans une publication en accès libre du arXiv.

Mojo, pour Modeling the origin of jovian planets, (modélisation de l'origine des planètes joviennes), est un projet de recherche qui a donné lieu à une série de vidéos présentant la théorie de l'origine du Système solaire et, en particulier, des géantes gazeuses. On y aborde aussi la question des migrations planétaires et l'origine des superterres. On les doit à deux spécialistes réputés, Alessandro Morbidelli et Sean Raymond. Traduction et sous-titrage en cliquant sur la roue dentée en bas, à droite, de la vidéo. © Laurence Honnorat

Les astronomes ont mobilisé les données d'observations conduites dans l'ultravioletultraviolet avec le télescope Hubble et qui concernent une Neptune chaude découverte en 2012 : Gliese 3470 b, en abrégé GJ 3470b. Elle est en orbite rapprochée autour d'une naine rougenaine rouge de type M à environ 97 années-lumièreannées-lumière du Soleil dans la constellation du Cancerconstellation du Cancer. Avec une masse d'un peu moins de 14 masses terrestres et un rayon d'environ 4,3 fois celui de la Terre, elle orbite à seulement 5 millions de kilomètre de Gliese 3470 qui est âgée de deux milliards d'années tout au plus.

Une autre Neptune chaude perdait son atmosphère depuis quelques années, à savoir GJ 436b, également étudiée par des astronomes de l'université de Genève, en utilisant le télescope spatial Hubbletélescope spatial Hubble, mais le taux de perte de l'hydrogène pour l'atmosphère de GJ 3470b est 100 fois supérieur. « C'est la première fois que l'on observe une planète perdre son atmosphère si vite que cela peut impacter son évolution. Jusqu'à maintenant, nous n'étions pas sûrs du rôle joué par l'évaporation des atmosphères », explique dans un communiqué Vincent Bourrier, chercheur au Département d'astronomie de la Faculté des sciences de l'Unige, qui a mené les derniers travaux sur GJ 3470b. Dans le même communiqué, l'astronome précise que ses collègues et lui-même, estiment que GJ 3470b aurait déjà perdu plus d'un tiers de sa masse.

Tout cela semble être de bonne augure mais les chercheurs sont prudents, estimant qu'il faudra découvrir d'autres GJ 3470b pour affirmer que l'énigme des Neptunes chaudes manquantes a été résolue. Comme il est difficile de mettre en évidence la perte d'hydrogène à des distances supérieures à 150 années-lumière en raison de l'absorptionabsorption de la poussière interstellairepoussière interstellaire, il faudrait, pour faire grimper la statistique, détecter la fuite d'hélium qui devrait l'accompagner. Mais pour cela, il faudra attendre le regard infrarougeinfrarouge du télescope spatial James Webb.

![Ensemble de Julia (C = [0.285, 0.01]), une Fractale. Image réalisée à partir d'un programme rédigé par l'auteur, et nommé « Julia dream », d'après une mélodie de Pink Floyd. © Solkoll - Domaine public

Ensemble de Julia (C = [0.285, 0.01]), une Fractale. Image réalisée à partir d'un programme rédigé par l'auteur, et nommé « Julia dream », d'après une mélodie de Pink Floyd. © Solkoll - Domaine public](https://cdn.futura-sciences.com/cdn-cgi/image/width=200,quality=60,format=auto/sources/images/dossier/90/02-90.jpg)