Avant même d’avoir commencé, la première mission européenne de prélèvement de débris dans l'espace se complique. Plusieurs organismes ont constaté que le débris-cible a été touché. L’impact a généré d’autres débris. Décryptage d’une situation devenant de plus en plus banale dans un contexte de surpopulation de l’orbite basse.

au sommaire

L'alerte est venue du 18e escadron de défense spatiale de l'US Space Force, et a été transmise le 10 août dernier au bureau des débris spatiaux de l’Agence spatiale européenne (ESA). Le 18e Space Defense squadron a continué de traquer les débris générés par cet événement. Par la suite, d'autres mesures sont parvenues depuis le système Tira de l'institut allemand Fraunhofer, spécialisé dans les observations radar d'objets spatiaux, ainsi que de Pologne.

Que s'est-il passé ? Une collision entre débris, un événement rare, mais de moins en moins, et certainement pas bénin pour l'environnement spatial. L'événement est somme toute particulier car le débris impacté est la cible de la toute première mission de nettoyage ClearSpace-1 de l'ESA, prévue dès 2026.

Quel impact pour ClearSpace-1 ?

La cible de la mission est l'adaptateur Vespa entre l'étage supérieur d'une fuséefusée VegaVega et les charges utiles emportées (dont le satellite d'imagerie terrestre de l'ESA Proba-V de surveillance de la végétation à la surface de notre Planète). Vespa est en orbite depuis 2013, avec comme périgée une altitude de 660 kilomètres, et 790 kilomètres d'apogée, une orbite basse d'où il est difficile de partir naturellement en raison du faible frottement atmosphérique possible dû aux rares particules d'air présentes au-dessus de notre atmosphèreatmosphère.

Vespa pèse 113 kilos. C'est un cylindre de deux mètres de diamètre, avec une portion conique. C'est une cible idéale pour une mission test de capture de débris spatial, par sa taille et aussi par sa dangerosité pour les satellites pouvant croiser sa route. La mission ClearSpace-1 est d'ailleurs confiée à la start-upstart-up suisse éponyme ClearSpace, dans le but de démontrer la technologie de son véhicule, équipé de bras robotiquesrobotiques pour la capture.

Selon les données, les débris repérés autour de Vespa indiquent qu'ils proviennent de sa fragmentation partielle, conséquente d'un impact hypervéloce (à plusieurs milliers de kilomètres/heure). Il faudra plusieurs semaines pour analyser les dangers que représentent ces nouveaux débris pour ClearSpace-1, dont la préparation se poursuit.

Animation de la capture de Vespa par ClearSpace-1. © ClearSpace

L’orbite basse toujours plus menaçante

Cet événement confirme le danger que représentent les gros débris présents dans l'espace. Leur fragmentation peut générer un nuagenuage de débris plus petits mais qui sont quand même fatals à un satellite pouvant les rencontrer. Les données de l'impact précisent toutefois que les nouveaux fragments générés par la collision avec Vespa ne devraient pas poser de danger aux autres satellites. Mais Vespa a été touché par un débris qui n'était pas traqué, car probablement trop petit.

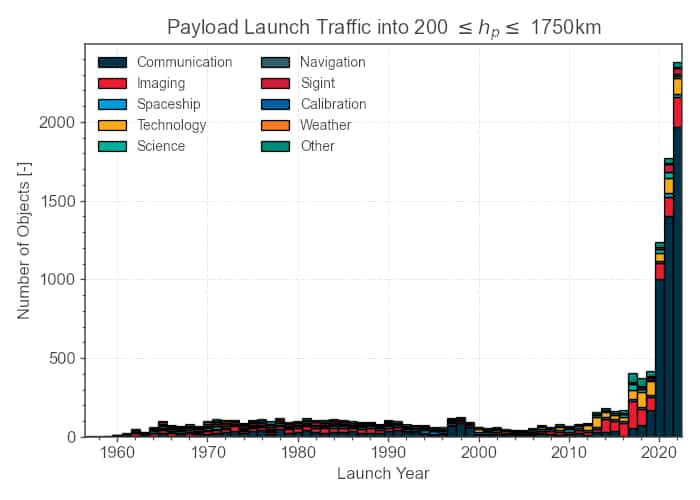

L'adaptateur n'est donc pas à l'abri d'une autre collision avant d'être récupéré. En effet, ces impacts risquent d'être plus fréquents au vu de l'évolution de la situation actuelle en orbite basse. Dans son dernier rapport annuel sur l'environnement spatial, publié le 18 août, l'ESA alerte sur l'accroissement du nombre d'objets spatiaux présents en orbite basse. D'une part, le nombre de satellites déployés continue de croître, avec notamment le déploiement des centaines de satellites de communication Starlink de SpaceX. D'autre part, plus de la moitié des 30 000 débris spatiaux de plus de 10 centimètres identifiés aujourd'hui se trouvent en orbite basse, sans parler des débris plus petits et impossibles à repérer. Ces derniers sont tout de même des tueurs de satellites, et l'ESA les compte par millions.

Débris spatiaux : ClearSpace-1 veut faire le ménage autour de la Terre

Article écrit par Rémy DecourtRémy Decourt et publié le 15/05/2023

ClearSpace-1, première mission d'élimination d'un débris spatial, sera lancée au cours du second semestre 2026. Cette mission de démonstration aura pour but de récupérer et désorbiter un débris de 112 kilogrammes laissé par l'Agence spatiale européenneAgence spatiale européenne.

ArianespaceArianespace et la start-up suisse ClearSpace ont signé le contrat de lancement de ClearSpace-1, la première mission active d'enlèvement de débris. Ce lancement sera réalisé par Vega CVega C. Il est prévu dans le courant du second semestre 2026. Cette mission a pour but de capturer et de désorbiter un débris de 112 kilogrammes, non coopératif de l'Agence spatiale européenne (ESA). Cette capture sera précédée d'une période de mise en service et d'essais de fonctionnement. La start-up suisse a la volonté forte de créer un marché et une filière active de la désorbitaiton de débris, d'où l'importance de cette démonstration opérationnelle.

Le débris spatial visé par cette mission est la partie supérieure d'un Vespa (adaptateur de charge utile secondaire Vega) laissé sur une orbite d'élimination progressive, conformément à la réglementation relative à la réduction des débris spatiaux, lors du deuxième vol d'un lanceurlanceur Vega en 2013. Dit autrement, ce débris doit retomber dans l'atmosphère terrestre d'ici une duréedurée maximale de 25 ans. D'une massemasse de celle d'un petit satellite, la forme simple de ce débris spatial permettra de démontrer les technologies du vaisseau spatial et de son quatuor de bras robotiques, ouvrant ainsi la voie à des missions plus ambitieuses avec plusieurs captures par vol.

En effet, il faut savoir que ce débris n'est pas coopératif et ne dispose pas d'origine de points d'accroche. La manœuvre de capture ne sera donc pas simple car, d'une part, le débris tourne sur lui-même, et d'autre part, l'absence d'accroche complique la tâche pour le capturer en sécurité.

ClearSpace-1 : la première mission terrestre d'élimination des débris spatiaux. © SciTech Quotidien

Contribuer à une utilisation durable de l’espace

Alors l'espace devient un territoire économique supplémentaire avec une multiplication des acteurs dans l'espace, à la fois gouvernementaux et de droit privé, son utilisation et l'activité humaine vont se densifier. Afin de garantir la sécurité aux satellites et aux humains en activité, il devient nécessaire de nettoyer certaines des orbites encombrées de débris menaçants.

Si les débris se comptent en milliers, ou millions selon leur taille, l'idée qui prévaut aujourd'hui est de retirer seulement les débris les plus dangereux, c'est-à-dire ceux susceptibles d'entrer en collision avec un satellite, une infrastructure spatiale, ou de gêner le trafic et les activités spatiales. Il est en effet illusoire d'envisager de nettoyer l'espace de tous les débris qui tournent autour de la Terre. Et ce, d'autant plus que, sur certaines orbites, le syndrome de Kessler s'installe ou est déjà installé. En résumé, le nombre de débris retombant naturellement dans l'atmosphère est inférieur au nombre de ceux générés par la collision des débris existants, augmentant de façon exponentielle le nombre de débris.

Aujourd'hui, sont recensés 34 000 débris spatiaux de plus de 10 centimètres chacun ainsi qu'environ 6 500 satellites opérationnels en orbite, un nombre qui devrait passer à plus de 27 000 d'ici la fin de la décennie, principalement en raison de nombreuses constellationsconstellations de satellites. Seuls les débris spatiaux situés sur des orbites dont le périgée est suffisamment bas, environ 400 kilomètres d'altitude, finissent par rentrer naturellement dans l'atmosphère où ils se consument. Les autres débris peuvent rester des dizaines, voire des centaines d'années en orbite.

CleanSpace-1, le premier satellite-éboueur de débris spatiaux

Article de Rémy Decourt publié le 06/12/2020

Changement d'époque à l'Agence spatiale européenne. Pour la première fois de son histoire, l'ESA vient de signer le contrat du premier enlèvement d'un débris spatial en orbite qui sera réalisé par la start-up ClearSpace. L'achat de cette mission dans le cadre d'un contrat de service de bout en bout, plutôt que le développement d'un engin spatial défini par l'ESA pour une exploitation en interne, représente une nouvelle approche pour l'ESA.

L'Agence spatiale européenne (ESA) vient de signer un contrat de 86 millions d'euros avec la start-up suisse ClearSpace SA pour l'achat d'un service unique : le premier enlèvement d'un débris spatial en orbite lors de la mission ClearSpace-1. Cette mission s'inscrit dans le cadre du projet Adrios (Active Debris Removal/In-Orbit Servicing) du programme de Sécurité spatiale de l'ESA.

L'achat de cette mission dans le cadre d'un contrat de service de bout en bout, plutôt que le développement d'un engin spatial défini par l'ESA pour une exploitation en interne, représente une nouvelle approche pour l'ESA. C'est en effet la première fois que l'Agence spatiale européenne s'engage auprès d'une start-up, qui n'a jamais rien démontré, à la surprise des industriels bien installés comme Thales Alenia Space ou Airbus.

Certes, ClearSpace n'a encore rien démontré en orbite, mais il faut savoir que cette entreprise est issue de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), dont l'expertise en matièrematière de robotique est reconnue. À cela s'ajoute que CleraSpace s'appuie sur un petit réseau de conseillers externes, tous spécialistes du secteur spatial, qui sont confiants dans le succès de la mission ClearSpace-1.

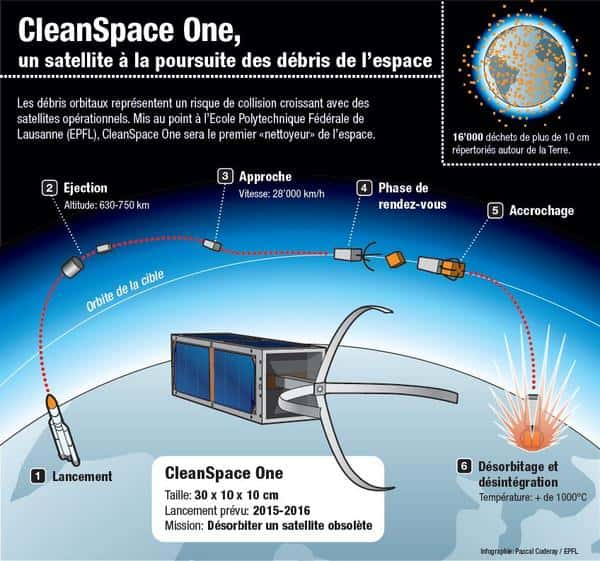

La start-up est essentiellement issue de l'EPFL et bénéficie du travail et de l'expérience accumulée depuis 2012 dans le cadre du projet CleanSpace-1. Son but était déjà de développer des technologies de capture et de désorbitation d'objets spatiaux devenus obsolètes - satellites hors d'usage, étages de fusée, morceaux de panneaux solaires, écrous en perdition - mis en orbite au cours des 60 dernières années. À l'époque, il était question d'aller chercher Envisat, déclaré perdu en 2012. Or, ce satellite de l'agence spatiale européenne est un des plus gros débris recensés. D'une masse de 8,1 tonnes et des dimensions hors tout de 26 × 10 × 5 m, ce satellite situé à 800 kilomètres d'altitude pose un problème avec une probabilité de collision élevée.

Une mission sans difficulté majeure de développement

D'un point de vue technique, aucun problème particulier est à signaler. Toutes les technologies de capture et de désorbitation mises en œuvre dans cette mission sont matures et maîtrisées. La seule complexité c'est de tout faire fonctionner ensemble ! Si l'on se fie à l'échelle de niveau de maturité technologique TRL (une échelle imaginée par la NasaNasa en vue de gérer le risque technologique de ses programmes) qui compte neuf niveaux, les technologiques de la mission sont notées 8 ou 9 !

Le lancement de ClearSpace-1 est envisagé à l'horizon 2025. Cette mission a pour but d'aller récupérer un adaptateur de charge utile Vespa, d'une masse de 112 kilogrammes, de le capturer et de le désorbiter. Une pince à quatre bras sera utilisée pour le saisir. Une tâche d'apparence simple mais qui sera plus complexe qu'elle n'y paraît. Il faut savoir que VestaVesta, dont la taille est proche de celle d'un petit satellite, tourne sur lui-même. Cependant ce débris a aussi été choisi parce qu'il ne contient pas d'ergolsergols susceptibles d'exploser !

Cet objet a été laissé à une altitude d'environ 801 km par 664 km, sur une orbite d'atténuation progressive, conforme aux normes d'atténuation des débris, après le deuxième vol du lanceur européen Vega en 2013.

Débris spatiaux : l'Europe commande une mission de nettoyage de l'orbite terrestre

Article de Rémy Decourt publié le 12/12/2019

Changement d'époque : 62 ans après le lancement du premier satellite artificiel, le soviétique SpoutnikSpoutnik en octobre 1957, l'Agence spatiale européenne est contrainte de passer une commande du premier enlèvement au monde d'un débris spatial. « Contrainte » est bien le mot qui convient car l'Esa se serait évidemment bien passée de cette dépense, préférant l'investir dans une mission spatiale à visée scientifique. Nos explications.

Parmi les décisions prises lors de la réunion des ministres en charge des questions spatiales des États membres de l'Agence spatiale européenne, réunis à Séville lors de Space19+, celle de recourir à une mission spatiale visant à retirer un débris en orbite marque un tournant dans l'historie de la conquête spatiale et de l'utilisation de l'orbite basse.

La mission ClearSpace-1, dont le lancement est prévu en 2025, aura pour cible l'étage supérieur Vespa (VEga Secondary Payload Adapter), laissé sur une orbite d'environ 800 par 660 km d'altitude après le second vol du lanceur Vega de l'ESA en 2013. Avec une masse de 100 kg, le Vespa a approximativement la taille d'un petit satellite tandis que sa forme, relativement simple, et sa constructionconstruction robuste en font un premier objectif adapté avant de s'attaquer, lors de missions ultérieures, à la capture d'objets plus grands -- tels que que les satellites Envisat et ERS 1&2 et présentant un plus grand défi -- et à terme à la capture de plusieurs objets.

ClearSpace-1 sera inséré sur une orbite inférieure à 500 km afin d'être mis en service et de subir des tests critiques avant de rejoindre l'orbite cible pour le rendez-vous et la capture au moyen de quatre bras robotiques, sous la supervision de l'ESA. Ce débris ne va pas être rapporté sur Terre. ClearSpace-1, avec Vesta, va réaliser une rentrée contrôlée dans l'atmosphère terrestre afin de brûler dans l'atmosphère.

Ce consortium, mené par la jeune pousse suisse ClearSpace, dont Muriel Richard-Noca, la responsable du programme avait répondu à nos questions (lire ci-dessous) est une entreprise dérivée et fondée par une équipe expérimentée de chercheurs sur les débris spatiaux. Il est basé à l'Institut de recherche de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, et travaille depuis plusieurs années sur des technologies de systèmes de rendez-vous non coopératif -- des senseurssenseurs qui reconstruisent la distance de l'objet à attraper, sa position et la reconstruction de sa rotation -- ainsi qu'un système de capture.

Naissance d'un nouveau business dans l'espace

Cette décision jette aussi les bases d'une nouvelle économie de l'espace et ouvre également la voie à de nouveaux services commerciaux en orbite. Ils seront essentiels à l'avenir, pour répondre à des besoins déjà identifiés avec, à la clé, d'autres marchés spatiaux à ouvrir : ils auront en commun de partager les technologies nécessaires aux missions de désorbitation active des satellites en fin de vie ou des débris orbitaux. C'est pourquoi cette mission a aussi un intérêt technologique majeur pour l'ESA qui souhaite faire mûrir plusieurs technologies clés nécessaires à ces futurs services en orbite.

Aujourd'hui, des centaines de milliers de débris spatiaux circulent autour de la Terre. Ces débris sont aussi des étages de lanceurs, des satellites de toutes tailles tombés en panne ou bien dont le contrôle a été perdu, et des débris d'explosions. Ils font peser sur les autres satellites ou les activités humaines en orbite basse des risques de collisions grandissant au fil des ans. Aujourd'hui, l'ESA doit gérer chaque mois plusieurs dizaines d'alertes de collision avec des débris spatiaux et récemment, elle a été contrainte de dérouter le satellite Aeolus (septembre 2019) afin d'éviter qu'il entre en collision avec un satellite Starlink de SpaceXSpaceX.

CleanSpace One : Muriel Richard-Noca nous présente son satellite pour nettoyer l'orbite terrestre

Article de Rémy Decourt publié le 23/06/2017

À l'ère du New SpaceNew Space et des petits « satellites jetables » (20.000 sont en projet !), les risques de pannes et de collisions augmentent significativement. Afin de limiter les débris spatiaux, il sera donc opportun de désorbiter ceux qui ne pourront pas redescendre se consumer dans l'atmosphère ou qui présentent une menace pour les autres. Dans cette perspective, une équipe du Centre d'ingénierie spatial de l'École polytechnique fédérale de Lausanne travaille sur un concept inédit capable d'attraper un satellite et de le désorbiter. Muriel Richard-Noca, la responsable du programme, répond à nos questions.

Aujourd'hui, les débris spatiaux constituent une des principales menaces pour l'utilisation de l’espace. C'est d'ailleurs un sujet de préoccupation majeur au sein des agences spatiales mais également pour les opérateurs de satellites. Ces débris sont concentrés sur les orbites basses, proches de la Terre notamment entre 600 et 900 km d'altitude. Leur nombre ne cesse d'augmenter, multipliant ainsi la probabilité d'entrer en collision avec des satellites en activité comme ce fut le cas récemment avec Sentinel 1A. Leur nombre étant très élevé, le retrait de certains d'entre eux est devenu une nécessité, voire une priorité, pour protéger ceux qui évoluent seuls ou en constellation à ces altitudes.

Pour les retirer, plusieurs solutions techniques sont à l'étude et en développement comme le projet suisse CleanSpace One. Initié et mis en œuvre par le Centre d'ingénierie spatial de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), CleanSpace One est un petit satellite de récupération de débris qui doit les désorbiter afin qu'ils se consument dans l'atmosphère terrestre. Il est conçu en collaboration avec l'université de Bern, la HES-SO et la NTB en Suisse. Son lancement est prévu en 2021-2022. Muriel Richard-Noca, la responsable du projet répond à nos questions.

Quel est l'état d'avancement du programme ?

Muriel Richard-Noca : D'un point de vue technique, le projet continue de développer les technologies critiques, soit les systèmes de rendez-vous non coopératif (des senseurs qui reconstruisent la distance de l'objet à attraper, sa position, et la reconstruction de sa rotation), ainsi que le système de capture. Nous avons élaboré un nouveau prototype du système de capture et fait des tests en janvier de cette année. D'un point de vue plus programmatique, nous sommes en discussion de collaborations avec des industriels suisses et européens. Ces collaborations assureront qu'une expertise industrielle est présente dans ce projet car c'est un très grand défi !

Pourquoi le choix d'un filet plutôt qu'une autre solution technique ? Avez-vous envisagez d'autres scénarios de capture ou ce choix s'est imposé dès le début du programme ?

Muriel Richard-Noca : Nous avons développé plusieurs solutions à travers du prototypage (actuator elastomer diélectriquediélectrique, mécanisme robotique, filet sans soutien structurel...) depuis 2012. Mais fin 2014, nous avons choisi un système « PacPac-Man », constitué de cinq tubes en carbonecarbone qui déploient en forme de cônecône un filet dans lequel SwissCube sera « emprisonné ». Ce système apporte de la résiliencerésilience quant aux erreurs relatives de positionnement et de pointage de CleanSpace One. C'est un système très léger qui consomme relativement peu d'énergieénergie.

Quels sont les autres points durs identifiés ?

Muriel Richard-Noca : Pour résumer, je dirais que nous devons mettre au point les technologies nécessaires à CleanSpace One pour détecter sa cible, la rejoindre, la saisir, se stabiliser, sortir de l'orbite et se diriger vers l'atmosphère terrestre où le couple de satellites se consumera. Il faut aussi savoir que certaines de ces technologies n'ont pas encore été essayées en vol.

À cela s'ajoute que Swiss Cube ne sera pas coopératif ?

Muriel Richard-Noca : Oui, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la mission. Swiss Cube ne nous donnera aucune information de position et nous n'aurons pas de marqueurs visuels pour le repérer. Vu sa taille, 10 cm de côté et deux fines antennes dont une mesure 61 cm de long, ça ne sera évidemment pas simple.

Autre contrainte forte, au cours de ces dernières années de vol, plusieurs augmentations soudaines des taux de rotation de SwissCube ont été observées, jusqu'à 50 ° par seconde. La capture pourrait se produire dans des conditions où le satellite tourne sur lui-même à des vitessesvitesses élevées. Le système de capture devra fonctionner dans des conditions de rotation et de vitesse qui seront inconnues avant le lancement.

Existe-t-il un risque de collision entre les deux satellites et donc de générer de nouveaux débris ?

Muriel Richard-Noca : Normalement non. Toutes les opérations seront calculées pour être sur des orbites qui ne se croisent pas même si nous avons des problèmes à bord, sauf pour l'opération critique de capture. À ce moment-là, les vitesses relatives entre les deux objets seront très faibles, donc le risque de créer de nouveaux débris est très faible. C'est aussi une spécification dans notre cahier des charges de ne créer aucun nouveau débris.

CleanSpace One pourra-t-il désorbiter des satellites plus lourds que les 820 g de SwissCube ?

Muriel Richard-Noca : C'est l'idée. Si la démonstration réussit avec SwissCube, les technologies mises en œuvre pourront être extrapolées pour des débris bien plus encombrants. En soi le système de CleanSpace One sera applicable pour désorbiter des microsatellitesmicrosatellites, jusqu'à 300 kg environ. Le système de capture devra être ajusté.

Il ne fait plus guère de doute qu'à l'échéance d'une dizaine d'années il existera un marché de la désorbitation de ces petits satellites. Une européanisation du projet dans le cadre de l'ESA ou de l'Union européenne ou la commercialisation de CleanSpace à des opérateurs privés sont-ils des sujets de réflexions et de discussions ?

Muriel Richard-Noca : Tous ces points sont encore en discussion. Il est encore trop tôt pour s'exprimer sur ces sujets aujourd'hui.

Le saviez-vous ?

Aujourd’hui, depuis le lancement du premier satellite Spoutnik, en octobre 1957, on compte plus de 5.250 lancements et 300 exploitions en orbite qui ont conduit à la création de plus de 17.854 objets référencés dans le catalogue non classifié de l’US Space Surveillance Network (SSN), géré par l’US Air Force. À ce nombre s’ajoute environ 6.000 autres objets, également suivis par l’US Air Force mais sont classés ou ne sont pas encore corrélés avec un événement de lancement ou de déploiement.

Tous les objets de catalogue SSN représentent une masse d’environ 7.500 t. On estime qu’il existe plusieurs dizaines d’autres tonnes de matériaux supplémentaires provenant de débris d’une taille de moins de 10 cm, seuil en deçà duquel les débris sont difficilement traçables par les radars au sol.

Seuls 6 % ou 7 % des débris recensés dans le catalogue SSN sont des engins spatiaux opérationnels (1.100 à 1.200), tandis que 28 % sont des objets non fonctionnels mais intacts, et 64 % sont des fragments, résultant principalement d’explosions, mais aussi de récentes collisions en orbite.

Enfin, 75 % des objets du catalogue se trouvent dans des orbites terrestres basses (LEO), 7 % sont dans des orbites géostationnaires (GEO) ou à proximité, et 18 % sont en orbites très excentriques (HEO), orbites terrestres moyennes (MEO) ou d’autres types d’orbites peu utilisées.

CleanSpace One, un calmar spatial antidébris spatiaux

Article de Rémy Decourt paru le 17/02/2012

Pour désorbiter les débris spatiaux, l'École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse) propose un curieux engin, le CleanSpace One, de petite taille et munis de bras pour saisir sa cible avant de la précipiter dans l'atmosphère. L'ancien astronauteastronaute Claude Nicollier est de la partie.

Face aux milliers de débris dans l’espace, l'idée n'est pas de tous les désorbiter mais bien d'aller récupérer ou d'éliminer les plus gênants. On pense à des satellites en fin de vie, des étages de lanceurs en déshérence ou des débris de plus petites tailles, qui sont les plus dangereux. Il faut savoir que la trajectoire de nombreux satellites est souvent modifiée pour éviter tout risque de collision avec un débris. Dans la plupart des cas, il s'agit du même !

L'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et le Centre spatial suisse qu'elle intègre, viennent de dévoiler CleanSpace One, un petit satellite de récupération de débris, qui doit les désorbiter afin de les détruire dans l'atmosphère terrestre. « Il est temps de faire quelque chose pour réduire la quantité de débris dans l'espace », a déclaré mercredi Claude Nicollier, ancien astronaute de l'Esa, à l'EPFL.

CleanSpace One devra réussir une première

Avec CleanSpace One, les initiateurs du projet veulent aller récupérer le picosatellite Swisscube (820 grammes, 10 cm de côté) mis en orbite en 2009 ou Tisat lancé en juillet 2010. « Aller chercher un débris dans l'espace, cela n'a jamais été fait », a affirmé Muriel Richard, la responsable du projet. Une fois lancé, le petit CleanSpace One - 30 cm de long sur 10 de large et 10 de haut - devra rejoindre sa cible, la saisir, se stabiliser, sortir de l'orbite et se diriger vers l'atmosphère terrestre où le couple de satellites se consumera.

Une procédure qui paraît simple mais Christophe Bonnal, expert à la Direction des lanceurs du Cnes et spécialiste des débris spatiaux au Cnes, explique à Futura-Sciences qu'actuellement « on ne sait pas faire de rendez-vous non coopératif ». Avec ce projet, « ce n'est pas tant l'aspect concret du nettoyage qui est le plus intéressant mais beaucoup plus la démonstration de toutes les technologies dont on aura besoin pour ensuite extrapoler à des objets beaucoup plus importants ».

À terme, CleanSpace ambitionne de désorbiter des objets bien plus gros. C'est pourquoi le Cnes, l'Esa et certains industriels suivent ce projet qui doit valider en vol les différentes technologies nécessaires à ce type de mission. Si la récupération de Swisscube ou Tisat réussit, les technologies mises en œuvre pourront être extrapolées pour des débris bien plus encombrants.

Cela dit, aller chercher un kilogramme en orbite ne sera pas simple. La mission n'est pas envisagée avant 2016. Quelques points durs sont à effacer et certains choix technologies méritent d'être approfondis. Par exemple, la propulsion électrique à faible poussée telle qu'elle est envisagée par les Suisses n'est peut-être pas la mieux adaptée. Quant à la capture, les choix se portent sur des mécanismes de préhension inspirés du monde animal ou végétal...