au sommaire

La plus grosse planète du Système solaire est à la Une de l'actualité astronomique depuis un bon mois. Le 18 mai nous vous annoncions tout d'abord que la géante gazeuse avait perdu sa bande équatoriale sud. JupiterJupiter est en effet entourée de bandes gazeuses parallèles dont deux beaucoup plus foncées qui tirent leur couleur de composés complexes de phosphore et de soufre. Ces deux bandes, de part et d'autre de l'équateuréquateur, sont présentes depuis au moins 400 ans. GaliléeGalilée fut en effet le premier à les observer dans sa modeste lunette.

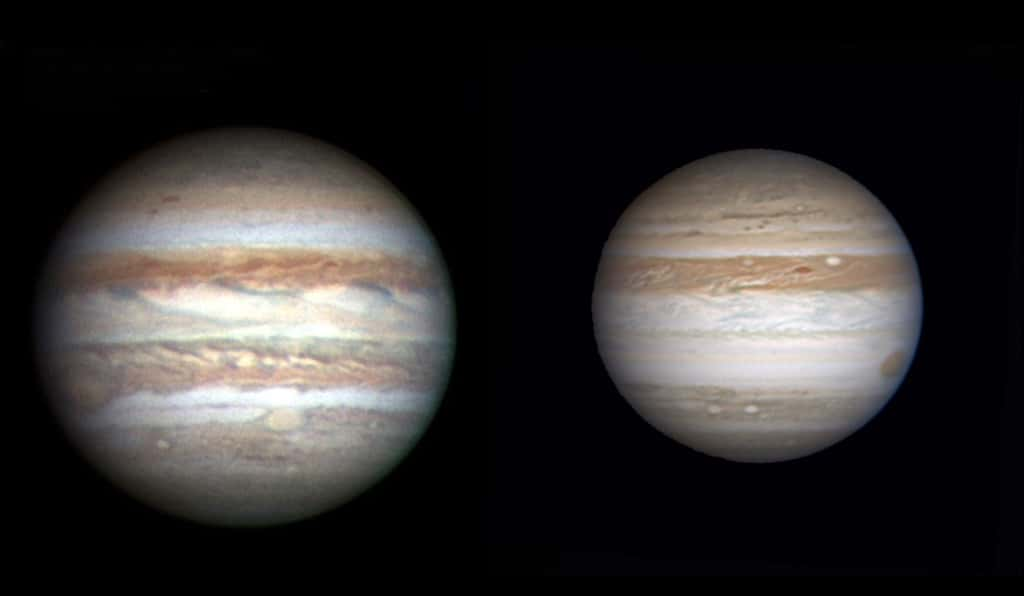

Lorsque Jupiter a refait son apparition dans le ciel du matin au mois de mai, les astronomesastronomes (l'amateur australien Anthony Wesley en tête) ont constaté que la bande équatoriale sud était invisible, un phénomène rare mais pas exceptionnel, puisqu'il s'est déjà produit en 1973 et 1990. Les dernières observations du télescope spatial Hubble ont confirmé une hypothèse formulée par les scientifiques. Selon eux, ces disparitions temporaires sont provoquées par une couche de nuagesnuages blancs composés de cristaux de glace d'ammoniacammoniac.

Ces nuages, dont on ne sait pas encore expliquer l'origine, sont plus élevés que la bande équatoriale et la recouvrent pendant quelques mois. Peu à peu ces nuages vont commencer à se désagréger, laissant réapparaître la couche sombre inférieure. Le télescope Hubble a justement observé les premiers signes de cette désagrégation en bordure de la bande équatoriale sud.

La bande équatoriale sud de Jupiter a disparu. A gauche image de C. Go prise en 2006, à droite image d'A. Wesley prise début mai 2009

Un flash sans impact

Trois semaines après avoir signalé la disparition de la bande équatoriale sud, Anthony Wesley faisait une nouvelle découverte. Sur une vidéo de la planète réalisée la nuit du 3 au 4 juin il remarquait la présence d'un flash lumineux visible pendant 2 secondes, un phénomène confirmé par un autre amateur, Christopher Go. Cet éclairéclair semblait être le résultat de la combustioncombustion d'un astéroïdeastéroïde entrant à grande vitessevitesse dans l'atmosphèreatmosphère de Jupiter.

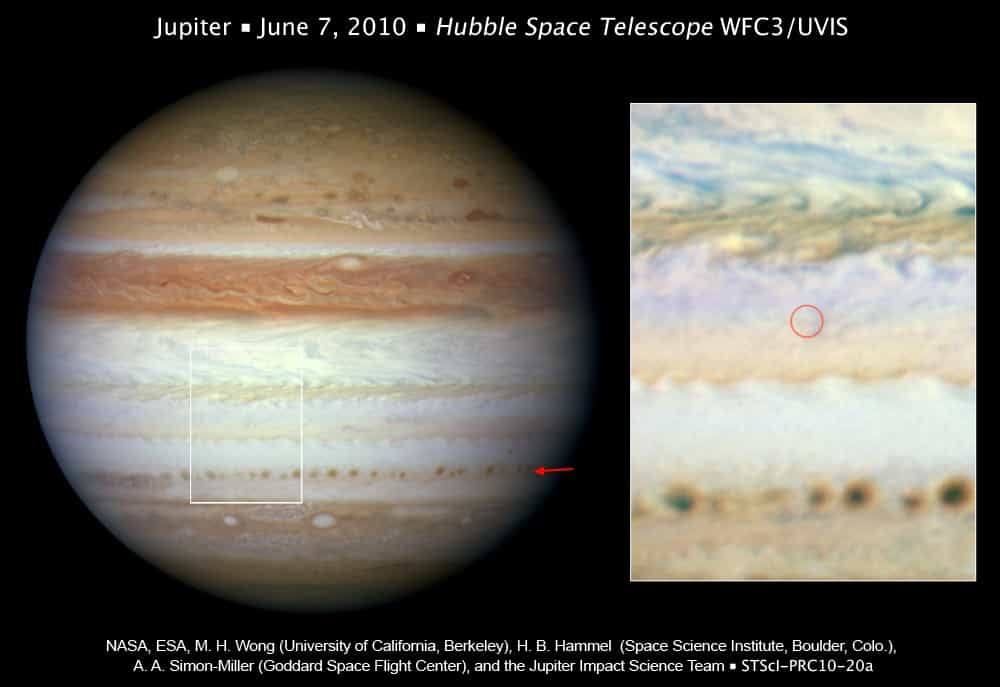

Deux événements identiques se sont déjà produits sur Jupiter : la chute des fragments de la comètecomète Shoemaker-Levy en 1994 et celle d'un astéroïde en 2009. A chaque fois, les astronomes avaient pu suivre pendant plusieurs semaines les cicatricescicatrices sombres des impacts. Elles correspondaient à la remontée de moléculesmolécules d'ammoniac et de débrits issus des astresastres percuteurs. Pourtant rien de semblable n'a été observé par le télescope Hubble après le flashflash du 3 juin, ce qui fait dire aux astronomes que l'astéroïde qui a foncé sur Jupiter s'est comporté comme une étoile filanteétoile filante, se désintégrant dans la haute atmosphère de la planète sans plonger dans ses profondeurs.

Pour les scientifiques, les moyens de détection actuels devraient permettre d'observer désormais sur Jupiter de tels phénomènes à une fréquencefréquence élevée, à raison de plusieurs flashs par an, à condition d'assurer une surveillance permanente de Jupiter. Une tâche qui pourrait bien revenir de fait aux astronomes amateurs, plus nombreux et de mieux en mieux équipés. A. Wesley et C. Go en ont apporté la preuve éclatante.