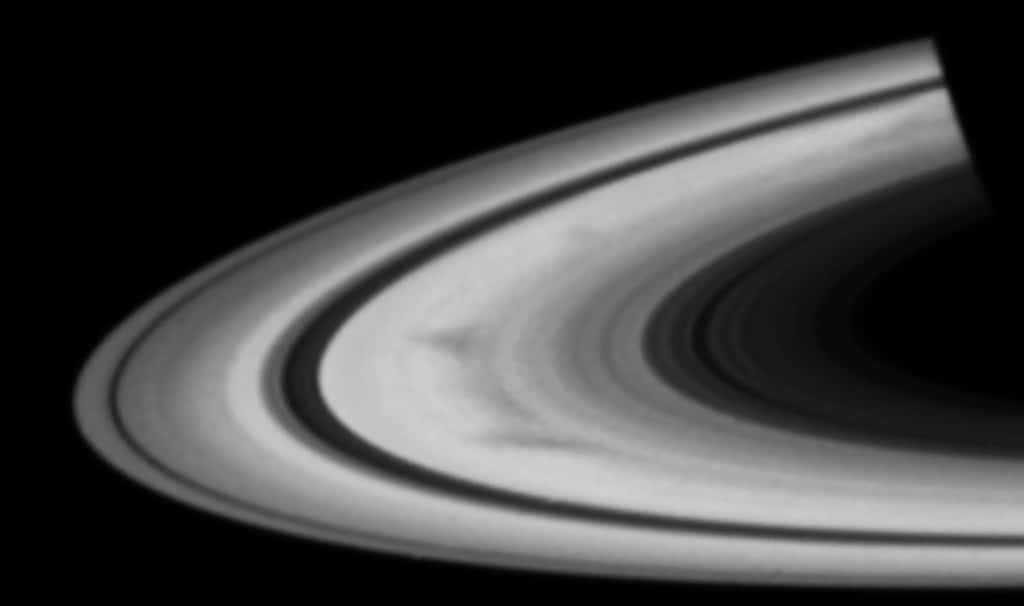

Des « spokes », ou « ombres mystérieuses », bougent sur les anneaux de Saturne. Le télescope spatial Hubble vient d’en fournir de magnifiques images qui intriguent les astronomes : comment se forment-elles ?

au sommaire

La Nasa l'a annoncé il y a quelques jours. Le télescope spatial Hubble a encore aperçu des ombres mystérieuses sur les anneaux de Saturne. Encore ? Oui. Parce que ces ombres -- que les anglophones aiment qualifier de « spokes » et que l'on pourrait traduire par « traces de doigts » -- ont déjà été observées plusieurs fois par le passé. C'est la sonde Voyager 1Voyager 1 qui les avaient révélées en 1981. Et depuis que la mission Cassini a tiré sa révérence en 2017, c'est le vaillant Hubble qui continue à en renvoyer des images.

Des ombres dans les anneaux de Saturne qui vont et viennent avec les saisons

Jusqu'ici, le télescope spatial n'avait observé ces « spokes » que sur le côté « matin » des anneaux. Comprenez, sur le côté gauche. Mais cette fois, il en apparaît aussi de l'autre côté de Saturne. Et alors que la planète géante gazeuse se dirige vers son équinoxe, les astronomesastronomes s'attendent à en voir apparaître d'autres, plus sombres et de manière plus fréquente. Car ils savent que ces ombres mystérieuses varient selon les saisonssaisons.

C'est d'ailleurs grâce à cette observation que les chercheurs ont élaboré une théorie pour expliquer la formation de ces « spokes ». Parce que lorsque Saturne approche de son équinoxe, elle est moins inclinée par rapport au Soleil. Le vent solaire frappe donc ses anneaux et son champ magnétiquechamp magnétique de manière plus directe. Résultat : les forces électrostatiquesélectrostatiques générées par cette interaction font léviter la poussière ou la glace au-dessus de l'anneau pour former des ombres.

Plus d’observations des anneaux de Saturne pour résoudre le mystère des « spokes »

À ce jour, cela reste la meilleure théorie avancée par les astronomes. Même si elle ne parvient pas à prévoir parfaitement l'apparition de ces « spokes ». Et, en continuant à observer Saturne et ses anneaux à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs espèrent récolter toujours plus de données qui pourraient les aider à enfin résoudre ce mystère.

Hubble se penche sur les mystérieux « spokes » des anneaux de Saturne

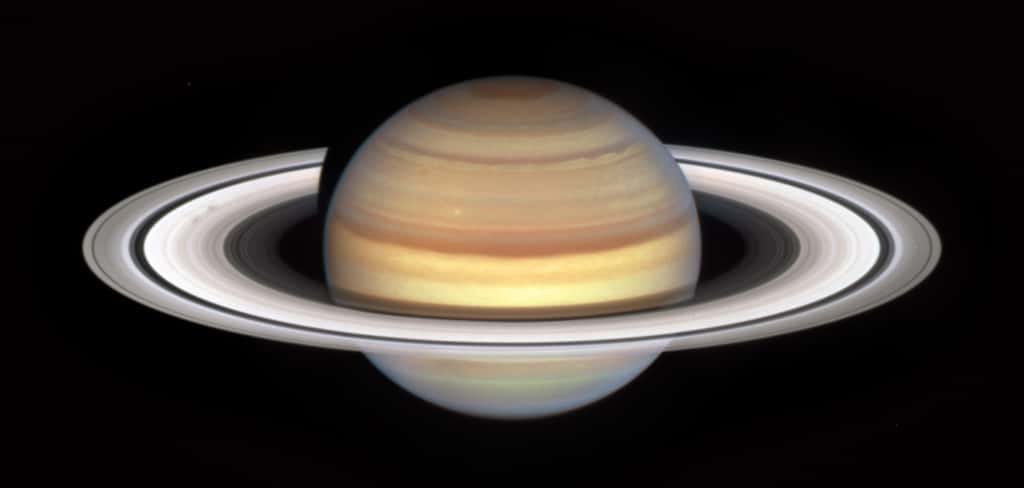

Les anneaux de Saturne ont été découverts il y a plus de trois siècles et ils recèlent encore bien des secrets, on ne sait par exemple ni comment ni quand ils se sont formés. Parmi ces mystères, il y a les énigmatiques « spokes » qui se manifestent périodiquement comme les saisons sur Saturne et que Hubble permet de surveiller malgré la fin de la mission Cassini.

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco paru le 12/02/2023

La Saga de l'étude des années de Saturne a commencé en 1610 lorsque GaliléeGalilée est le premier à observer Saturne avec une lunette, remarquant sa forme étrange qu'il ne sait pas expliquer. Il faudra attendre 1655 et le mathématicienmathématicien, astronome et physicienphysicien néerlandais Huygens pour que l'on comprenne que cette forme est due à un anneau. C'est finalement Giovanni Domenico Cassini qui découvre vingt ans plus tard qu'il est composé en réalité d'un grand nombre d'anneaux concentriques séparés.

Les astronomes, mathématiciens et physiciens contemporains d'Auguste Comte vont essayer de connaître leur nature et leur origine au XIXe siècle, notamment le physicien James Clerk Maxwell, bien connu pour ses travaux sur l'électromagnétismeélectromagnétisme, qui réfute en 1859 la théorie proposée par Laplace en 1787 à savoir que les anneaux de Saturne sont solidessolides. Mais, en fait, les lois de mécanique l'interdisent et, comme le montre Maxwell, les anneaux doivent très probablement être constitués d'un ensemble de petits corps orbitant autour de Saturne.

C'est ce que confirmera presque un siècle plus tard l'arrivée de sondes spatiales, Pioneer 11 d'abord, puis Voyager 1 et 2, et surtout Cassini qui ont fait faire des bonds de géant à notre connaissance de ces anneaux.

Mais il reste de nombreuses énigmes à leur sujet dont le regretté André Brahic pensait qu'il nous faudra encore beaucoup de temps pour en trouver les solutions. L'une d'entre elles est remise sur le devant de la scène avec un communiqué de la NasaNasa présentant une nouvelle photo des anneaux de Saturne prise par Hubble.

Le début de la saison des « spokes »

Le communiqué de la Nasa fait état du retour de sortes de stries dans les anneaux de Saturne qui font penser aux rayons des roues des vélos, c'est-à-dire les « wheels spokes » en anglais. Ces bizarreries des anneaux de Saturne ont donc été baptisées des « spokes » par les Anglo-Saxons.

Leurs apparitions sont essentiellement saisonnières car, oui, il existe des saisons sur Saturne pour la même raison que sur Terre, l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète par rapport à son plan orbital. Il y a donc là aussi quatre saisons, chacune durant environ sept années terrestres.

L'équinoxe saturnien se produit lorsque les anneaux sont inclinés vers le Soleil. Les observations concernant les spokes montrent qu'ils disparaissent à l'approche du solstice d'étésolstice d'été ou d'hiverhiver, c'est-à-dire lorsque le Soleil semble atteindre sa latitudelatitude la plus élevée ou la plus basse dans l'hémisphère nordhémisphère nord ou sud de Saturne. En se basant sur notre expérience passée, on en déduit que l'approche de l'équinoxe d'automneéquinoxe d'automne de l'hémisphère nord de Saturne, le 6 mai 2025, devrait s'accompagner d'une manifestation de plus en plus importante des spokes et c'est donc le début de ce phénomène que montre à nouveau la dernière image prise par Hubble.

Depuis leur découverte par la mission Voyager de la Nasa dans les années 1980, les caractéristiques temporaires des « spokes » à travers les anneaux de Saturne ont fasciné les scientifiques, mais ont échappé à toute explication. Le prochain équinoxe d'automne de Saturne dans l'hémisphère nord, le 6 mai 2025, implique que la saison des spokes soit revenue. Le télescope spatial Hubble de la Nasa sera au travail pour les étudier, grâce au temps consacré à Saturne dans le cadre du programme Opal (Outer Planet Atmospheres Legacy) de la mission. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © Centre de vol spatial Goddard de la Nasa ; Producteur principal : Paul Morris

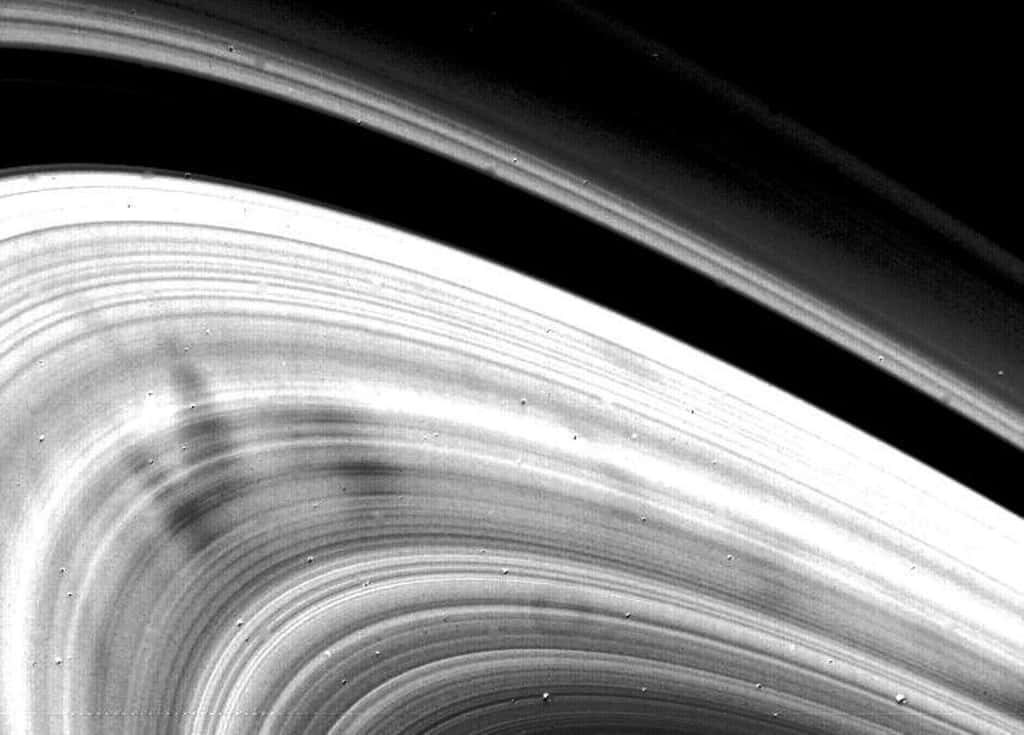

Rappelons que les anneaux de Saturne sont principalement composés de particules qui vont du grain de poussière à une sorte de boule de neige de dix mètres de diamètre, au total les anneaux sont en fait constitués sous cette forme de 90 à 95 % de glace d'eau.

Il ne semble pas possible de comprendre la formation des spokes dans les anneaux - qui paraissent tantôt sombres, tantôt lumineux selon l'incidenceincidence de la lumièrelumière --, à partir des forces de la gravitationforces de la gravitation qui modifieraient par exemple la répartition des particules en raison de complexes phénomènes de résonancesrésonances et de perturbations gravitationnelles.

Un phénomène électrodynamique ?

Curieusement, les spokes se déplacent de manière quasi synchronesynchrone avec la magnétosphèremagnétosphère de Saturne, or on sait que les champs magnétiques planétaires interagissent avec le vent solairevent solaire, créant un environnement électriquement chargé sous forme de plasma avec des électronsélectrons et des ionsions. Le phénomène se manifeste aussi bien sur Terre que sur JupiterJupiter et Saturne sous forme d'aurores boréalesaurores boréales du fait de l'impact des particules chargées avec les moléculesmolécules et atomesatomes des atmosphèresatmosphères.

Une animation réalisée à partir d'images prise par la sonde Voyager 2 et montrant les spokes. © Nasa

Certains planétologues ont donc avancé l'idée que les plus petites particules glacées des anneaux peuvent se charger, ce qui les ferait temporairement léviter en raison des forces électrostatiques au-dessus du reste des particules plus grosses également chargées dans les anneaux.

Mais il n'existe aucune certitude à ce sujet de sorte qu'il s'agit d'une question encore largement ouverte et dont on peut penser que de nouvelles observations avec Hubble dans le cadre du programme Outer Planet Atmospheres Legacy (Opal qui constitue une archive de données sur les planètes extérieures du Système solaireSystème solaire) pourraient apporter de nouveaux éléments de réponse.

Le dernier équinoxe de Saturne a eu lieu en 2009, alors que Cassini était encore en orbiteorbite. Hubble poursuit donc le travail de surveillance à long terme des changements sur Saturne et les autres planètes extérieures. On ignore si des spokes se produisent aussi sur les anneaux de Jupiter, UranusUranus (ils ont été découverts le 10 mars 1977 par James L. Elliot, Edward W. Dunham et Douglas J. Mink) et sur ceux de NeptuneNeptune co-découverts par André BrahicAndré Brahic et ses collègues.