En visitant l’Auvergne, impossible de passer à côté de ces sommets arrondis à la forme typique. Les volcans d’Auvergne, qui forment le Massif central, sont particulièrement impressionnants. Alors que les premières éruptions remontent à 60 millions d’années, la dernière ne date que de 6.000 ans. Depuis, c’est le calme. Mais les volcans d’Auvergne sont-ils bien éteints ? Est-il possible qu’ils puissent se réveiller un jour ?

au sommaire

L'activité volcanique dans le Massif central n'a pas été continue depuis 60 millions d'années. Faible en intensité au début, elle s'est ensuite intensifiée il y a 15 millions d'années, menant à la formation des grandes régions volcaniques du centre de la France : le Mézenc, le Devès, la Chaîne des Puys, le Cantal (qui est un stratovolcanstratovolcan), l'Aubrac, le Cézallier ou encore le Sancy. La Chaîne des Puys représente ainsi la province volcanique la plus récente dans la région. Son activité a débuté il y a un peu plus de 100.000 ans.

L’origine des volcans d’Auvergne

L'origine des volcans d’Auvergne est encore assez débattue. Plusieurs arguments supposent la présence d'un point chaud sous le Massif central, comme l'amincissement anormal de la croûte continentale et du manteaumanteau lithosphériquelithosphérique, induisant une remontée du manteau asthénosphérique anormalement chaud. Mais plusieurs observations suggèrent qu'il ne s'agit pas d'un point chaud « standard » du type Hawaï. En particulier, il apparaît que le Massif central aurait dans un premier temps été soumis à des contraintes extensives menant à l'amincissement de la lithosphère. La présence d'une anomalieanomalie thermique dans le manteau sous-jacent aurait alors guidé la localisation de cet amincissement et l'initiation d'un diapir mantellique d'origine superficielle à l'origine du volcanisme. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un point chaud. De plus, la présence des Alpes à proximité, et notamment l'ancienne subduction à l'origine de la formation de la chaîne de montagnes, aurait pu contribuer à créer un déséquilibre thermique dans la région du Massif central, favorisant la remontée de matériel chaud et l'initiation d'un épisode volcanique.

Un réveil est-il possible ?

Un volcanvolcan est généralement considéré comme éteint à partir de 10.000 ans d'inactivité. Or, la Chaîne des Puys, avec une dernière éruption il y a 6.000 ans, n'entre pas dans cette catégorie. De plus, il existe plusieurs exemples de volcans considérés comme éteints (le Yellowstone aux États-Unis par exemple) qui montrent actuellement des signes d'activité. Pour l'heure, ce n'est cependant pas le cas des volcans d'Auvergne. Ils seraient pour l'instant « endormis ». Mais les scientifiques n'excluent pas qu'un réveil soit possible. En général, le réveil d'un volcan s'amorce avec plusieurs signes : augmentation de la fréquence des tremblements de terre, augmentation de la température du sol ou encore émanation de gazgaz du sous-sol. Cependant, même avec ce genre d'indices, il reste difficile de dire si le volcan va bel et bien entrer dans une nouvelle phase d’activité volcanique, et si oui, quand !

Des volcans sous surveillance

Dans tous les cas, les volcans d’Auvergne, et plus particulièrement ceux de la Chaîne des Puys, restent sous étroite surveillance. L'Observatoire de Clermont-Ferrand et le Laboratoire magmasmagmas et volcans étudient en continu la Chaîne des Puys. Quelques tremblements de terretremblements de terre sont bien enregistrés dans la région, généralement imperceptible par l'Homme, mais ils ne sont pour l'instant pas associés à une reprise de l'activité volcanique. Le risque de voir une éruption en plein Massif central ne risque donc pas d'arriver au cours des prochaines années, ni certainement au cours du prochain millénaire.

Cependant, plusieurs recherches sont actuellement menées pour caractériser le système magmatique sous la Chaîne des Puys et savoir s'il existe encore une réserve de magma dans la croûte continentale à l'aplomb des volcans. Cela permettrait de mieux comprendre leurs mécanismes éruptifséruptifs et d'anticiper un potentiel réveil. Le volcan Ciomadul en Roumanie, considéré comme éteint car inactif depuis 32.000 ans, surplomberait en effet un réservoir contenant une quantité non négligeable de magma liquideliquide. Bien qu'il soit faible, le risque d'un réveil de ce type de volcan ne peut donc pas être écarté. Selon les calculs des scientifiques, il faudrait en effet plus de 250.000 ans après la dernière éruption pour que le réservoir magmatique ait le temps de se refroidir suffisamment pour cristalliser, ceci en supposant qu'il n'y ait pas de « recharge » en magma chaud entre-temps. Avec seulement 32.000 ans d'inactivité, le Ciomadul serait donc encore trop jeune pour écarter tout risque de réveil, tout comme les volcans d'Auvergne.

Quels sont les différents types de volcan ?

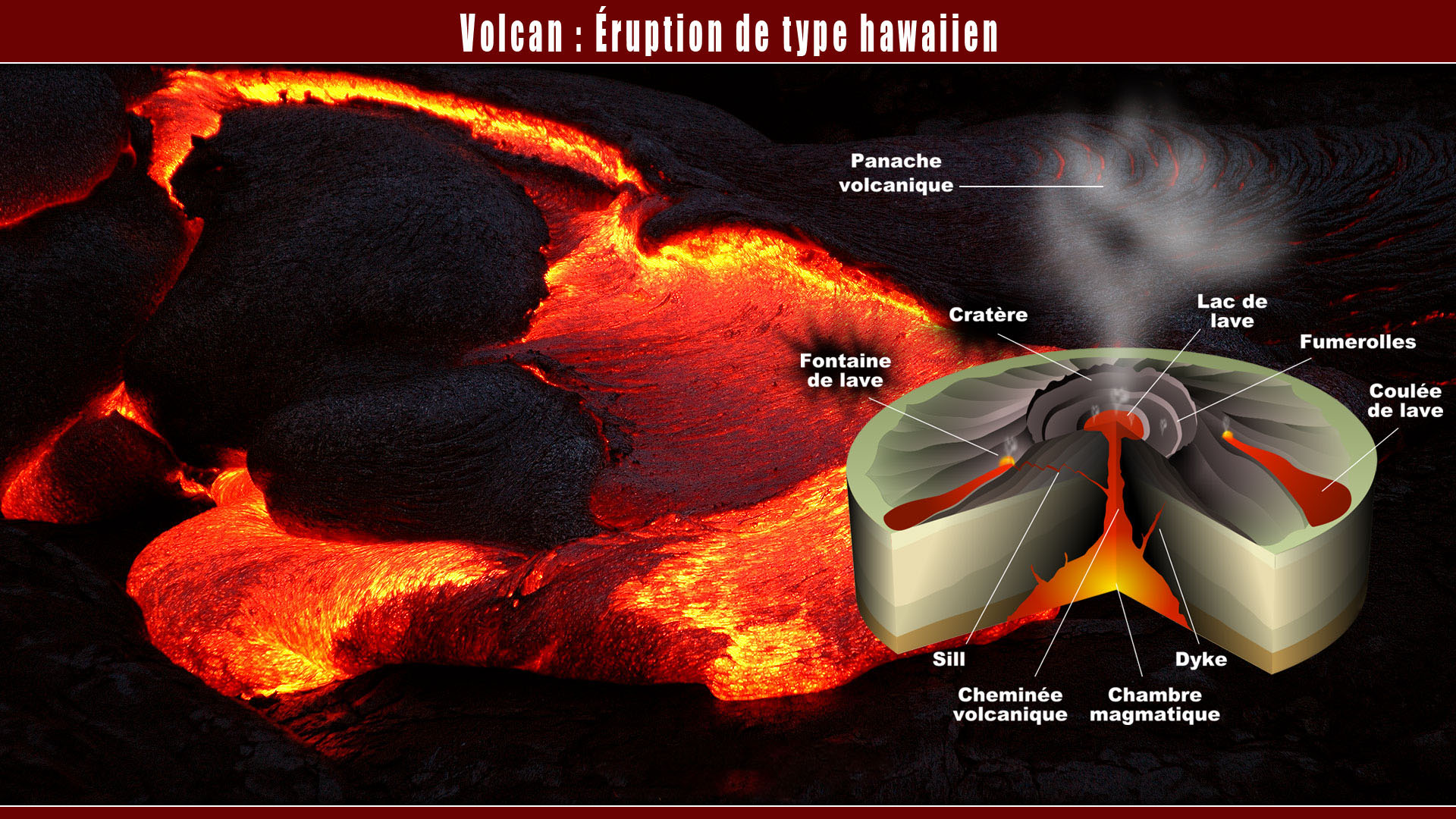

Une éruption effusive (ou lavique), aussi appelée « éruptions de type hawaïenéruptions de type hawaïen » se caractérise par l'émissionémission d'une lavelave particulièrement liquideliquide (température de 1.200 °C) qui s'écoule en majeure partie à la surface du volcanvolcan en activité. Elle forme donc des coulées de lave dont la vitessevitesse et la distance d'écoulement dépendent de la viscositéviscosité du magmamagma, de la pente de l'édifice volcanique et du taux d'effusivité (donc de la quantité de roche en fusionfusion émise par unité de temps).

Des éruptions effusives sur des volcans rouges

Les éruptions effusives ont principalement lieu sur des volcans dits « rouges », comme ceux observés au niveau des points chaudspoints chauds, par exemple à Hawaï. La lave émise dans ces conditions est principalement de nature basaltiquebasaltique, mais elle peut aussi être andésitiqueandésitique ou dacitique. Elle est par ailleurs pauvre en silicesilice, ce qui explique également sa faible viscosité.

Les éruptions effusives se distinguent des éruptions explosiveséruptions explosives, qui se caractérisent par l'émission de lave fragmentée dans l'atmosphère.

Volcans d'Hawaï : des éruptions de type hawaïen

Les éruptions effusives sont aussi appelées « éruptions de type hawaïen » car elles ont été définies à partir du dynamisme éruptiféruptif que l'on peut voir à l'œuvre à Hawaï, notamment sur le KilaueaKilauea, mais aussi en Islande par exemple.

Les éruptions produisent très peu de cendres car on est en présence d'un dynamisme éruptif effusif et pas explosif. Par contre, elles prennent la forme de fontaines de lave qui peuvent parfois atteindre plusieurs centaines de mètres de hauteur. La lave s'écoule ensuite sur de grandes distances et elle peut s'étendre sur de vastes surfaces, contribuant à l'édification de larges volcans boucliers aux pentes douces.

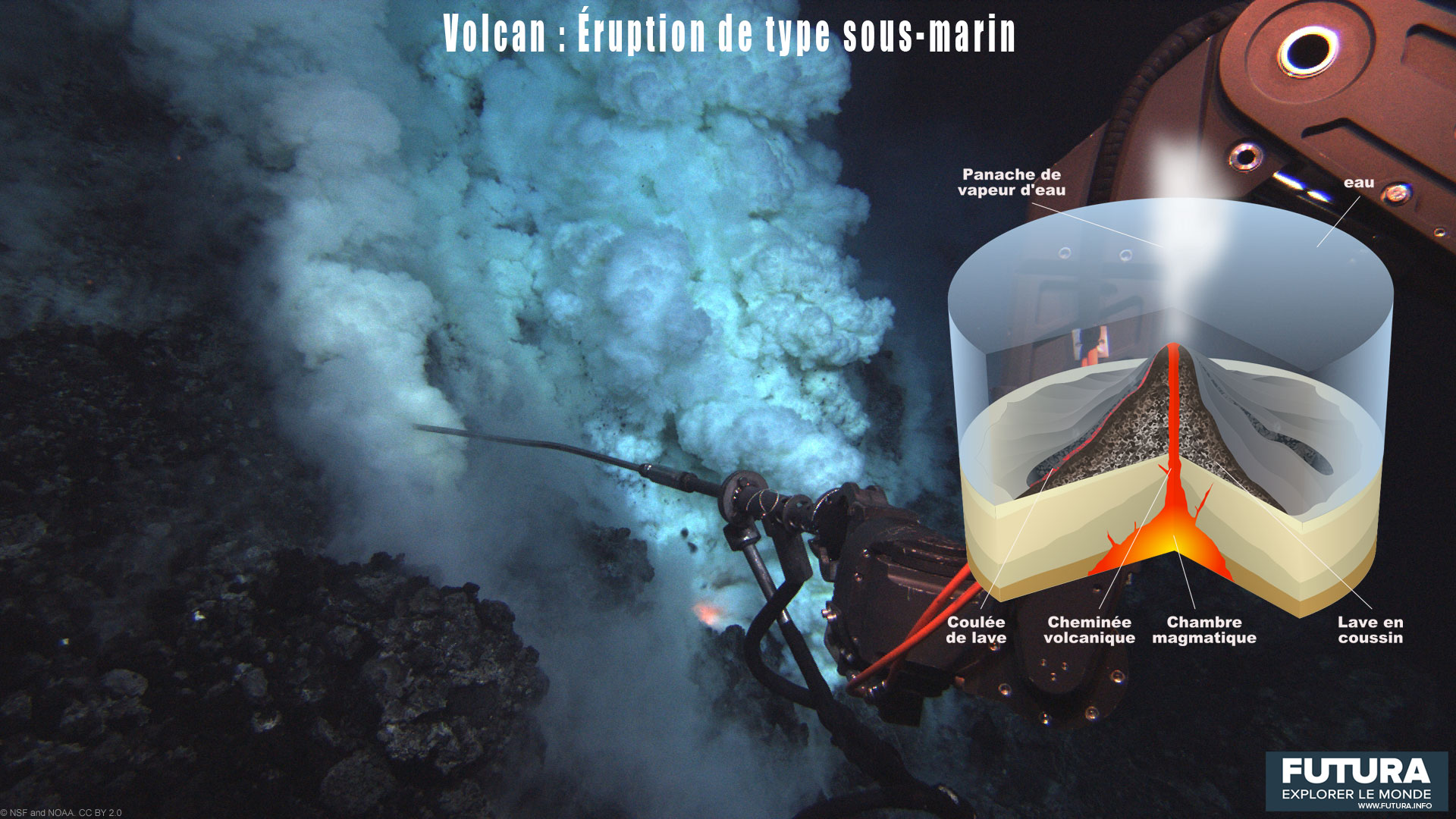

Ces pentes peuvent se déchirer sur plusieurs kilomètres en donnant des éruptions fissurales avec les fontaines de lave qui créent de véritables rideaux de feufeu. En atteignant la mer à Hawaï, les coulées permettent d'observer une manifestation caractéristique du volcanismevolcanisme sous-marinsous-marin, les laves en coussinslaves en coussins, encore appelées en anglais pillows lavas.

Des lacs de lave

Les éruptions hawaïennes peuvent aussi conduire à la formation de lacs de lave. Il en existe d'ailleurs un qui est quasi permanent au sommet du Halemaumau, à Hawaï. Les laves qui alimentent ces éruptions sont associées à des points chauds et elles doivent donc prendre naissance en profondeur dans le noyau de la Terrenoyau de la Terre.

© Sémhur, CC-by-sa-3.0, Futura ; © Josh Schwartzman, CC by-nc 2.0