au sommaire

Lopévi et ses tentatives de peuplement

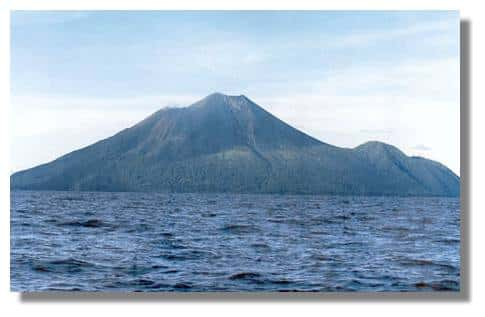

L'île de Lopévi vue du sud : on distingue sur la gauche l'île de Paama, au fond au centre l'île d'Ambrym et au fond à droite l'île de Pentecôte © IRD/Pierre Evin

Vanei Vollohulu, nom vernaculaire du cratère de l'île-volcanvolcan de Lopévi (environ 6 km de diamètre, 1450 mètres d'altitude et 3500 mètres depuis le plancherplancher océanique) est l'un des strato-volcanstrato-volcan les plus actifs de l'archipelarchipel du Vanuatu. Les cycles éruptifs semblent être animés d'une certaine périodicité (15 à 20 ans) avec, curieusement, des reprises d'activité pliniennespliniennes qui se situent pendant les mois de juin et juillet à l'exception de celle de 1939.

- A - Tentatives de peuplement

Ces cycles d'une à deux décennies de repos ont contribué à la mise en œuvre de tentatives de colonisation de l'île et l'on observe des va-et-vient migratoires associés aux phases éruptiveséruptives. Sur les quelque 30 km2, la partie habitable se réduit à une frange du nord au sud, à l'ouest de l'île, qui s'étend entre la mer et la limite de végétation ; aucune tentative d'installation n'est constatée sur la partie est, beaucoup plus inhospitalière.

La côte ouest cultivée de Lopévi. © IRD/Michel Lardy

Ce n'est pas la seule qualité d'une partie des sols volcaniques de Lopévi qui a conduit à sa colonisation (les îles de Paama et Epi disposent de sols plus faciles à exploiter) mais c'est vraisemblablement la pression démographique de l'île sur Paama (la plus proche : 6 km) qui a provoqué l'amorce d'un peuplement sur Lopévi. Le recensement de 1979 qui précéda l'indépendance (30 juillet 1980) des Nouvelles Hébrides nous indique une densité d'habitants près de 7 fois plus importante sur Paama que sur Epi, dont le nord de l'île est à 12 km de Lopévi. Depuis de nombreuses décennies des mouvements de population sont enregistrés de Paama vers les îles de Vaté et Malicolo.

Lopévi : vue sur la partie est de l'île. © IRD/Pierre Evin.

La multitude des langues parlées sur l'archipel (encore plus d'une centaine sur la quarantaine d'îles habitées) nous permet de confirmer la migration de Paama vers Lopévi ; c'est en effet la langue de Paama qui est parlée par les habitants de Lopévi déplacés sur Epi (zone est) depuis quelques décennies.

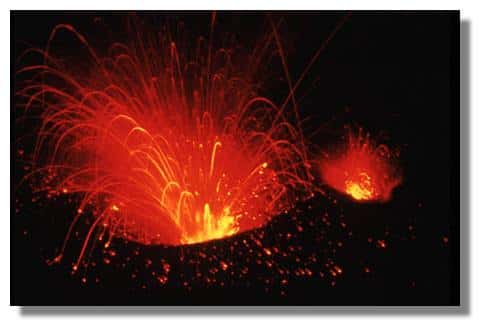

Le 7 juillet 1963 production de laves et de cendres du Lopévi. Photo Roland Priam

La création d'un diocèse de l'église presbytérienne sur Lopévi en 1958-59 a sans doute été remise en cause par la très forte éruption de 1960 qui s'est poursuivie par une activité quasi continue du volcan au cours des années 60 et 70.

Les habitants évacués de Lopévi sur Epi à la fin des années 50 se sont donc fixés sur Epi d'où ils partent pour cultiver pendant plusieurs semaines leurs jardins sur Lopévi ; ils pratiquent chaque année une cérémonie coutumière pour apaiser le volcan.

- B - Des éruptions violentes et périodiques

Les démarrages des principaux paroxysmes rapportés depuis 1863 (Le Capitaine Cook en 1774 observa une montagne en forme de pyramide apparemment sans activité) semblent animés d'une certaine périodicité (1863, 1892, 1908, 1922, 1939, 1960...).

Cratère sommital du Lopévi (1993) © IRD/Michel Monzier.

Après la très violente éruption du 10 juillet 1960 qui débuta par une manifestation plinienne sur le flanc nord-ouest, avec un panache d'une hauteur de 10 000 mètres, visible depuis Port-Vila distant de 150 km, on observe l'enchaînement de manifestations variées : nuées d'avalancheavalanche, émissions de type hawaïenne, activité de type stromboliennestrombolienne et vulcaniennevulcanienne puis fumerollienne en moins d'un mois.

Les coulées agrandissent l'île de Lopévi d'année en année © IRD/Michel Lardy

Pendant quelques mois des coulées de lavelave et de cendres en quantité importante se sont répandues sur près de 1 000 hectares dans la zone Nord-ouest de l'île où l'activité s'est cantonnée pendant toute cette période.

Le 7 juillet 1963 une nouvelle éruption démarra par une explosion dans le cratère sommital suivie quelques semaines plus tard par le regain d'activité des cratères de 1960 vers 900 mètres d'altitude (N-O) siège d'une activité de type strombolien intense (lave, gaz, explosions...). De 1963 à 1982 les émissions de cendres, de panaches, de coulées et de fontaines de lave, d'explosions stromboliennes, voire de l'émission d'une petite colonne pliniennecolonne plinienne (3 000 mètres) se sont enchaînées.

Les coulées agrandissent l'île de Lopévi d'année en année © IRD/S. Wallez

De 1982 à 1998 l'activité est essentiellement fumerollienne et ce n'est qu'à partir de juillet 1998 qu'une reprise d'activité a été observée. Ces coulées qui d'année en année agrandissent l'île de Lopévi ont été reportées sur la carte établie en 1963. La programmation d'images radar à partir du satellite Radarsat a permis de mettre en évidence les coulées émises entre juin et décembre 2001. C'est à l'aide de l'observation par satellites à partir de différents capteurscapteurs (image, température, SO2, radar...) que la surveillance du Lopévi sera assurée.

Les coulées agrandissent l'île de Lopévi d'année en année © IRD/Michel Lardy

- Une menace éventuelle pour les îles voisines

Le volcan n'est habité que temporairement par des agriculteurs en dehors des périodes éruptives, les principaux paroxysmes menacent principalement l'île de Paama : les émissions de cendre en juin 2001 ont plongé pendant quelques heures les habitants dans l'obscurité, les eaux pluviales récupérées pour la vie quotidienne ont été polluées.

© Vanuatu Teachers Union

Les gaz et les cendres de l'explosion du 9 juin 2003, un peu moins importante que celle du 9 juin 2001 ont été en partie déportés vers le sud-est grâce à la présence du cyclonecyclone Gina.

© IRD

Les manifestations importantes du Lopévi font l'objet d'une déclaration auprès du VAAC (Veille volcanique le long des voies aériennes). Une déstabilisation des flancs du Lopévi (sur lesquels s'accumulent depuis de nombreuses décennies les stratesstrates des différents produits volcaniques peut également être une menace pour les îles les plus proches.