au sommaire

Dans le monde entier et de tout temps l'homme a recherché le sel, c'est un bien de première nécessité, nécessaire dans l'alimentation humaine, indépendamment de toutes considérations concernant la conservation des produits qui est la deuxième raison de l'importance traditionnelle du sel.

Il l'exploite directement si c'est possible.

Réserve naturelle saline de Tripani en Sicile. © Tato Grasso, wikimedia commons, CC 3.0

Il laisse évaporer l'eau qui le contient près des lacs salés ou de la mer.

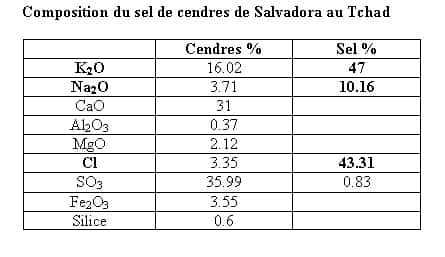

S'il n'y avait pas de sources de sel à proximité les peuples l'extrayaient des végétaux en faisant brûler des feuilles qui contiennent des sels minérauxminéraux et ils consommaient les cendres.

1 - En Europe et en France

De l'Europe en général, nous ne dirons que quelques mots pour rappeler que la fortune de Venise a commencé avec le sel de la Lagune

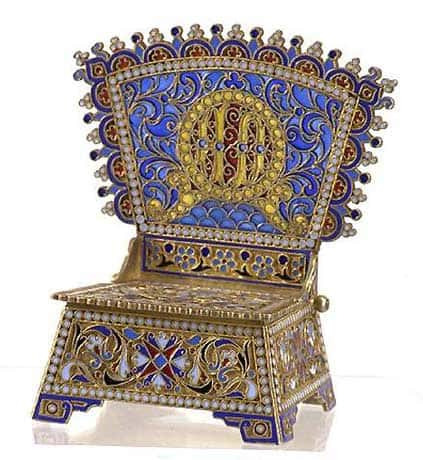

et que partout en Europe le sel avait ce caractère précieux qu'on va lui trouver dans nos exemples Français. Dans certains pays même, la bienvenue était souhaitée à l'arrivant par la présence de salières fort bien décorées sur la table, avant même que celle-ci ne soit dressée...

Nombreuses sont les marques de l'importance du sel dans la vie des hommes au delà de l'aspect symbolique : la création du salaire, qui de ration de sel est devenu « la paie », la gabelle médiévale, la contrebande, les expressions populaires comme « le sel de la vie » ou « mettre son grain de sel » etc.

Une exploitation de sel datée entre 5500 et 5800 ans avant JC. découverte dans les Alpes de Haute-Provence. Une équipe d'archéologues dirigée par Denis Morin, (UTAH - CNRS/Université de Toulouse le Mirail,) spécialiste en archéologie des techniques, a mis au jour une exploitation de sel datée entre 5500 et 5800 ans av J.C. : le plus ancien témoignage connu de l'exploitation du sel en Europe.

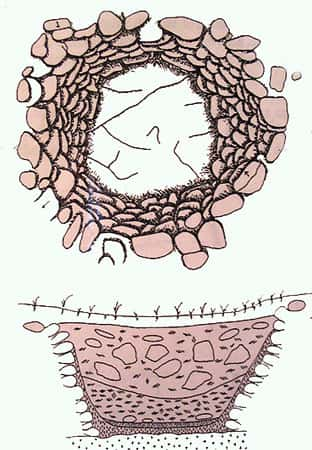

La découverte de l'exploitation de sel a eu lieu au fond d'un puits daté du XVIIe siècle, situé au cœur de la Réserve naturelle géologique de Haute-Provence. Une série de baguettes de boisbois dont certaines présentaient des traces de taille intentionnelles, étaient enfoncées dans un sédimentsédiment marneux gorgé d'eau salée, à plus de 9 mètres de profondeur. Ces vestiges ligneux étaient associés à une structure circulaire, puisardpuisard ou puits citerne, protégeant la source salée. Les parois de ce puits étaient constituées d'un clayonnage afin d'éviter le comblement de la source. La datation radiocarbone donne un âge moyen de 6795 ± 40 ans BP. Le carottagecarottage des sédiments, puis l'analyse de leur contenu pollinique, devraient permettre aux équipes d'affiner les premières datations et de déterminer les conditions climatiques dans lesquelles ont évolué les premiers sauniers européens. Cette découverte exceptionnelle s'inscrit dans un programme de recherche sur l'exploitation du sel dans les Alpes qui intègre plusieurs institutions : le CNRS, le service d'archéologie PACA, la DRAC et la réserve géologique de Haute-Provence.

Depuis la préhistoire et les âges des métauxmétaux les hommes ont imaginé des techniques d'extraction diverses qui presque toutes, et en particulier celle du briquetagebriquetage, font appel aux matériaux locaux : matière première naturellement, terre, sablesable, cendres...à « laver » à l'eau, de préférence douce, à travers tamis, passoires, filtres de paille etc.

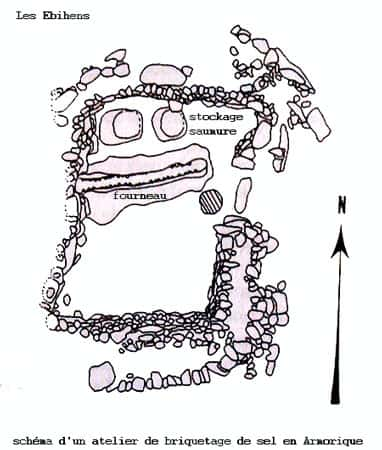

L'exemple des Ebihens est représentatif d'autres sites comme l'île d'Yoc'h, de l'île de Ilur ou de Landrellec (Plomeur)

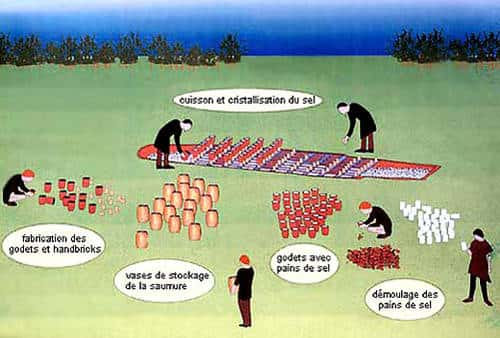

Un atelier de briquetage peut être défini comme suit : établissement de traitement du sel marin ou géologique par la chaleur artificielle d'un foyer. Il présente en général plusieurs fourneaux avec des aménagements de brique, des godets divers pour le chauffage du sel dont le nom varie : augets, godets, barquettes, cornets... En Europe les installations protohistoriques de production de sel se caractérisent par ces moules et les supports pour les mettre au feu. Il fallait donc :

- Une installation d'évaporation passive qui concentre la saumuresaumure.

- Des citernes en terre, en cailloux tapissés d'argileargile....pour stocker la saumure.

- Du bois comme combustible, et en grande quantité.

- Des fourneaux en terre avec des structures spéciales, aussi en terre, pour supporter les godets de saumure, eux aussi en terre.

Les augets : ce terme désigne les récipients à base rectangulaire à parois minces et évasées, de forme tronconiques donc, utilisés le long des côtes du Morbihan et du Finistère et dont la morphologiemorphologie a permis de classer certains sites.

- Du matériel d'emballage, nasses, filets, feuilles cousues etc... éventuellement, pour le transport longue distance des pains de sel qui se fera de toutes les manières possibles et imaginables.

- Un dépotoir à proximité.

Hallstatt est la plus ancienne mine de sel « à sec » connue. Son exploitation remonte à la fin du second millénaire, soit entre 1000 et 1500 av. JC. La découverte d'un champ de sépulturesépulture très riche en a fait le site éponyme du premier âge du ferfer en Europe de l'ouest. Les bijoux trouvés dans les tombes venant de très loin, indiquent donc un commerce florissant alors que la région semble plutôt pauvre. On a donc supposé que la richesse de ces gens provenait de l'extraction et du commerce du sel...

Sur le littoral atlantique plusieurs phases se sont succédées au cours de la protohistoire mais à l'âge du bronzebronze (800 av JC) et à la période Hallstatt (750 av JC) on a déjà des traces d'exploitation sur toute la façade atlantique, puis les techniques évoluent. En Vendée et sud Bretagne, on constate un développement particulier des exploitations dès la deuxième partie de l'âge du fer (Tène finale).

On pourrait envisager que l'explosion du nombre d'exploitations à la fin de l'âge du fer (II et I s. av. JC.) soit liée au phénomène des oppida. Le développement massif de structures pré-urbaines a entraîné un accroissement de l'élevage et, en conséquence, de la nécessité de conservation des produits issus de cet élevage pour l'alimentation des populations (salaison, boucanage...)

Le sel en Lorraine : une industrie vieille de trois mille ans M.-H. F. - Novembre 2001 , extrait de l'article paru dans les brèves du Palais de la Découverte.

En été 2001, une équipe spécialisée en archéologie, géologiegéologie, paléobotaniquepaléobotanique et sédimentologie a mené des recherches dans la vallée de la Seille (Moselle), sur le plus important site préhistorique d'exploitation saline au monde. Le travail s'est effectué sous la direction du BRGMBRGM et du MAN (Musée des antiquités nationales). Les scientifiques ont procédé à des sondages autour des sources d'eau salée de la Seille, près des villages de Vic-sur-Seille, Moyenvic et Marsal. Un hélicoptèrehélicoptère du service géologique fédéral allemand a réalisé des mesures sur la radioactivitéradioactivité naturelle, le magnétismemagnétisme et l'électromagnétismeélectromagnétisme pour localiser les structures salifères et les vestiges de l'exploitation du sel dans le sous-sol.

Les premières conclusions : « Nous avons observé des fragments de moules ayant servi à fabriquer des pains de sel et des éléments de fours à sel, qui nous ont permis de dater cette activité », a expliqué M. OlivierOlivier, archéologue au MAN. L'eau des sources salines était en effet évaporée dans des bassins en terre cuite chauffés au feu de bois. «Nos recherches ont confirmé l'intérêt extraordinaire du site : c'est la plus grosse exploitation de sel préhistorique du monde », a affirmé l'archéologue. Les chercheurs ont précisé qu'il faudra encore au moins cinq ans pour se faire une idée assez précise de l'exploitation du sel et de l'organisation de la région environnante au premier millénaire avant notre ère.

2 - Les marais salants de la Baie de Bourgneuf.

Deux petites précisions :

- au nord de la Loire les travailleurs des marais salants sont appelés paludiers, dans le sud, on les appelle sauniers.

- tous les outils utilisés pour le sel sont en bois, sans aucune partie métallique qui serait rapidement rouillée. De même, la salorge (la cabane de stockage) est construite uniquement en bois et parfois pierre.

Le sel marin était utilisé, ici, dès la préhistoire. Il y a quelques années, la découverte d'un four à sel sur la commune des Moutiers en a apporté la preuve.

A l'époque gallo-romaine, les premiers marais salants sont créés dans l'île de Bouin puis dans les laies de mer de la Baie de Bourgneuf. Les Romains soucieux de protéger et de contrôler la production du sel impose à toute l'Europe le système du marais salant et sonnent ainsi le glas du briquettage celte vers le 1er siècle av. J.C.

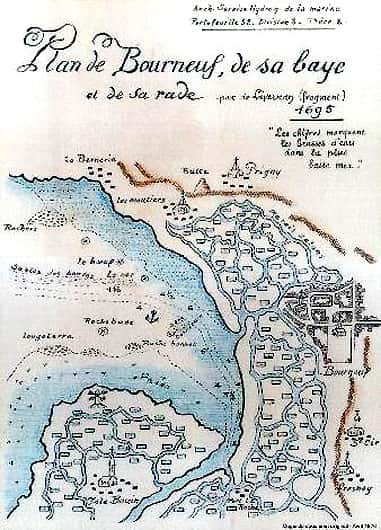

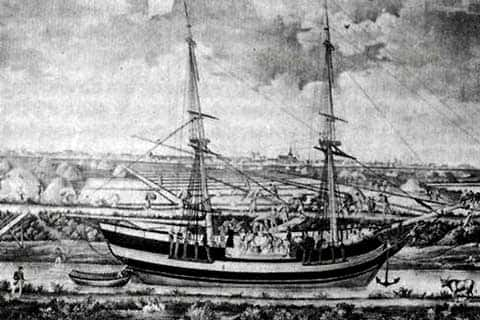

Du XIVème au XVIème siècle, la Baie est un centre international du commerce du sel : les anglais, les hollandais et surtout les allemands de la Hanse envoyaient des flottes de bateaux (dont les «kogges» de la Hanse, puis des vaisseaux parfois armés) pour charger le sel nécessaire à la salaison du poissonpoisson.

Certains bateaux arrivaient avec des marchandises mais la plupart étaient lestés de galets, les «cailles de mer» qu'ils déchargeaient à l'arrivée. Ces galets servirent à paver les rues ou à faire des mursmurs ...La consommation de plus en plus forte va inciter les possesseurs de marais (seigneurs ou abbayes) à transformer ceux-ci en marais salants.

Au XVlème siècle, le commerce du sel fait la prospérité de Bourgneuf. La Baie accueille plus de 200 navires en même temps : les plus gros restaient au large et les autres se répartissaient dans les ports autour de la Baie.

A cette époque, Bouin était encore une île et la mer arrivait tout près de Bourgneuf. C'était toujours le cas à la fin du XVIIème siècle, comme en témoigne cette carte.

Les salines de Bourgneuf atteignent leur extension maximum au XVIIIème siècle, en 1771, avec 60 000 ha. : avant l'utilisation du froid, le moyen le plus courant pour conserver les aliments était le salage (viande, poisson et beurre principalement). Pour cela, il fallait de grandes quantités de sel.

A partir du XVIIème siècle, les salins de Méditerranée et du Portugal concurrencèrent ceux de la Baie et le commerce et la production diminuèrent régulièrement.

En 1930, la production de sel a tellement diminué qu'on fait venir du sel de Noirmoutier.

A Bourgneuf, tout disparut au début des années 1970...

3 - Le trafic de sel

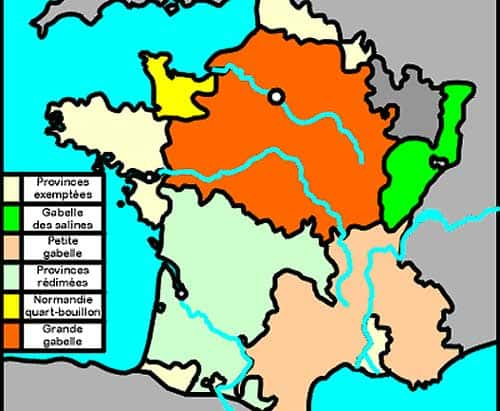

En 1341, Philippe de Valois, voyant un profit à tirer du commerce du sel, créa un impôt sur ce produit: la gabelle. Mais cet impôt n'était pas le même partout: dans les régions de grande gabelle, le sel coûtait jusqu'à 40 fois plus cher que dans la région de Bourneuf. La tentation était donc très grande de faire passer le sel en contrebande d'une zone dans l'autre! La Loire était l'axe privilégié de ce trafic de sel.

Les trafiquants (vendeurs, passeurs ou acheteurs) étaient appelés «faux sauniers». La loi était représentée par les douaniers, les «gabelous», chargés de neutraliser ce trafic.

Était considéré comme «faux-saunier» celui qui transportait du sel pris ailleurs que dans les greniers du roi, celui qui fabriquait du sel en volant de l'eau de mer, celui qui ne consommait pas tout le sel du devoir, enfin celui qui recelait du sel ou aidait les "faux sauniers".

Les contrebandiers utilisaient toutes sortes de moyens pour passer du sel en fraude : pièces de bois creusées des charrettes, tonneaux à double fond, chargement de sel dissimulé dans des tombereaux de goémon ou sous des fagots, petits bateaux pouvant changer le gouvernail d'extrémité qui remontaient les étiers et repartaient sans aucune manoeuvre. Les quantités assez importantes étaient chargées sur des «chattes», ces bateaux locaux redoutés des «gabelous».

En Baie de Bourgneuf, les faux sauniers ont toujours été en grand nombre (hommes, femmes, enfants) malgré les peines très sévères édictées contre eux. Ils dressaient notamment des chienschiens à faire la contrebande.

A Saumur existait une juridiction spécialisée dans les crimes de «faux saunages». Les peines encourues étaient sévères : amendes lourdes, fouet, galères, marquage au fer rouge d'un «G».

L'impôt sur le sel fut aboli par décret du 1er décembre 1790. Quand la gabelle fut supprimée, les gens ne furent pas tous satisfaits. Bien des gabelous furent licenciés. Les nombreux faux sauniers n'eurent plus de travail. C'est peut-être pour cette raison qu'on en retrouvera beaucoup dans la "chouannerie" et l'armée catholique et royale.

La gabelle avait été supprimée à la Révolution mais la taxe sur le sel exista jusqu'après la seconde guerre mondiale. Les douaniers («gabelous») étaient toujours présents tout le long de la côte. Ils avaient établi de nombreux postes de surveillance. Il y en eut jusqu'à 120 sur le seul canton de Bourgneuf.

Autre raison curieuse de transporter le sel: la «troque». Cette «troque», rétablie au début du 19ème siècle était le droit d'échanger du sel contre du bléblé (3 mesures de sel contre 1 de blé). Cet échange était très intéressant pour le saunier qui évitait ainsi les taxes.

Tous les outils utilisés pour le sel sont en bois, sans aucune partie métallique qui serait rapidement rouillée. De même, la salorge (la cabane de stockage) est construite uniquement en bois et parfois pierre.

4 - Consommation de sel hier et aujourd'hui

- 1708 Vauban, dans la Dîme Royale évaluait la consommation des Français à 3,5 kgkg /hab.

- 1838 Rapport de Gay-Lussac à la Chambre de Paris : 3 à 7 kg/hab. en Saxe, Wurtemberg, Piémont et Belgique

- 1885 FiguierFiguier évalue la consommation à 5 kg/hab (alimentation)

- 1985 production 1,6 Mt de sel de Méditerranée et 13000 t de l'Atlantique

- 1992 production française en milliers de tonnes : 4858 sel en dissolution, 864 sel marin, 1148 sel ignigène, 204 sel thermique 103 sel gemme.

- 1992 consommation de sel cristallisé en France, en milliers de tonnes : 2482 dont 340 pour le déneigement, 1059 pour l'industrie chimique, 399 alimentation humaine, 189 pour l'agricultureagriculture, le reste pour l'industrie...

Dans l'alimentation d'aujourd'hui, on considère qu'un homme absorbe, chaque jour, 4 g de sel contenu naturellement dans les aliments et 4 g de sel ajouté ! soit 175 kg/hab soit au moins 2 fois son poids au cours de sa vie !

5 - Les laboratoires et le sel « historique » en France : 2 exemples.

La France dispose d'un extraordinaire laboratoire de recherche et de restauration d'objets en céramiquecéramique de toutes sortes à Nantes. Il s'agit d'Arc'Antique qui réalise des restaurations différentes selon le type de matériaumatériau et en fonction de la demande exprimée : décelable sur la terre cuite archéologique, " illusionniste " sur la faïencefaïence et la porcelaine. La nature des produits et des techniques employés répond aux critères de compatibilitécompatibilité avec le matériau constitutif de l'objet et le type de restauration retenu. Dans le cas de l'exploitation historique du sel beaucoup de fours et d'augets et d'autres objets étaient en terre ...

Four à sel gaulois des Moutiers-en-Retz (Loire-Atlantique) : cuve en cours de dégagement à gauche : on distingue une première partie (bas de la photo) où les voûtains sont partiellement encore en place tandis qu'ils sont effondrés dans la seconde partie de la cuve (haut de la photo) seule la seconde partie (haut de la photo de droite) a été restaurée, avec remise en place des voûtains et des entretoises. Exposition temporaire "Nos ancêtres les Gaulois",Musée départemental Dobrée, Nantes.

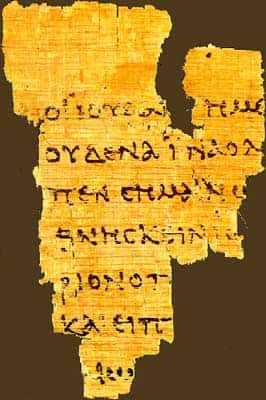

Un laboratoire du CNRS a mis en évidence des problèmes d'altération liée au sel sur les anciens papyruspapyrus égyptiens.

Françoise Flieder, directrice de recherche au CNRS, a fondé le Centre de recherches sur la conservation des documents graphiques (CRCDG), à Paris en 1963, dont elle a été la directrice.

Le papyrus a été utilisé pendant plus de 40 siècles. Les grandes familles linguistiques témoignent du long déroulement de l'histoire et du vaste échantillonnageéchantillonnage des sujets abordés sur ce support. Le Musée du Louvre conserve une véritable bibliothèque de pièces historiques prestigieuses, de réelles œuvres d'art grâce aux riches enluminures, auprès de séries plus répétitives, ou simplement documentaires.

L'état de conservation de la collection a suscité un besoin de restauration, or celle-ci entraîne inévitablement, à l'heure scientifique, de nouvelles études. On devine la complexité de la recherche sur le papyrus, qui touche à des domaines très divers comme la botaniquebotanique, la physiquephysique en raison de sa structure même, et la chimiechimie avec ses nombreuses facettes.

L'agent polluant principal de tous les papyrus semble être le sel, caractérisé par le sodiumsodium, le chlorechlore et les traces de bromebrome. Cette contaminationcontamination est caractéristique de nombreux objets provenant d'Egypte. Le second agent polluant est le calciumcalcium, présent sur tous les papyrus vraisemblablement sous la forme de carbonate. Mais la présence d'un peu de sulfate et de phosphate n'est pas à exclure. Le troisième agent polluant principal est le siliciumsilicium présent sur tous les papyrus sous la forme probable d'un mélange de quartzquartz et de terre caractérisée entre autres par l'aluminiumaluminium, le fer et le manganèsemanganèse.

Pour définir les meilleures conditions de conservation des papyrus anciens, il fallut étudier le comportement de ces matériaux vis-à-vis des principaux agents de détérioration physicochimiques: chaleur, humidité, lumièrelumière et pollution et, pour ce faire, le comportement des deux papyrus modernes (blanc et brun) soumis à ces différents types d'agression a été analysé.

L'ensemble de ces résultats fait apparaître que les papyrus blancs réagissent beaucoup plus que le papyrus brun aux différents vieillissements artificiels. Ceci s'explique leurs degrés d'oxydationoxydation et leurs techniques de fabrication. L'acidification apportée par six semaines de pollution semble peu altérer la cellulosecellulose du papyrus blanc mais davantage celle du brun. En revanche, la lumière provoque une dégradation non négligeable des deux qualités de papyrus.

Ces différentes recherches ont permis de mieux comprendre l'état de conservation des papyrus, leurs altérations et les soins à leur apporter.

Et il a aussi les vêtements, les pirogues et autres objets, d'autres pays, fabriqués avec d'autres espècesespèces de papyrus....