au sommaire

Des pôles à l'équateur, les mêmes mécanismes n'ont pas les mêmes effets

Les interactions océan - atmosphèreatmosphère sont impliquées dans un grand nombre de phénomènes de diverses échelles de temps et d'espace. Mais souvent, c'est l'interaction combinée de l'océan, des régions continentales voisines et de l'atmosphère qui doit être considérée, en raison des différences notables des deux types de surface.

© S. Speich

De plus, il faut plutôt parler de couplage océan-atmosphère dans certains phénomènes, car les forçages d'un milieu sur l'autre ne se font pas dans le même temps : les modifications des structures océaniques se produisent plus lentement que celles de l'atmosphère, mais une anomalieanomalie océanique persiste beaucoup plus longtemps que sa source atmosphérique, et peut à son tour influer sur l'atmosphère. Ce sont donc les comportements des deux milieux du point de vue dynamique et thermodynamique qu'il faut considérer.

1 - Régions polaires :

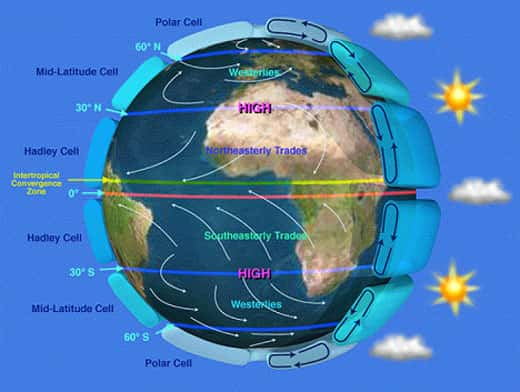

Moyennes climatologiques de février et septembre © NSIDC

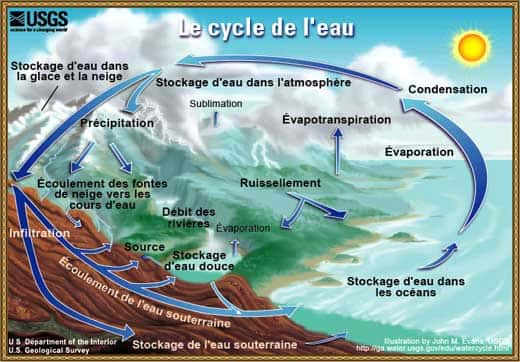

A haute latitudelatitude, l'atmosphère est sèche et froide, le ventvent souvent fort. Ces caractéristiques induisent un fort refroidissement de la surface (refroidissement radiatif (IR) et flux de chaleur sensible et latente). Ce refroidissement, à forte composante saisonnière, provoque la congélation de l'eau douceeau douce en surface, entraînant l'enrichissement en sel de l'eau sous-jacente. Cette eau dense plonge vers le fond de l'océan : c'est le moteur de la circulation thermohalinecirculation thermohaline globale, l'Atlantique nord étant la zone de « convection » océanique dominante.

Icebergs et banquise, Terre Adélie. © CNRS Photothèque - Jean Duprat, Cécile Engrand

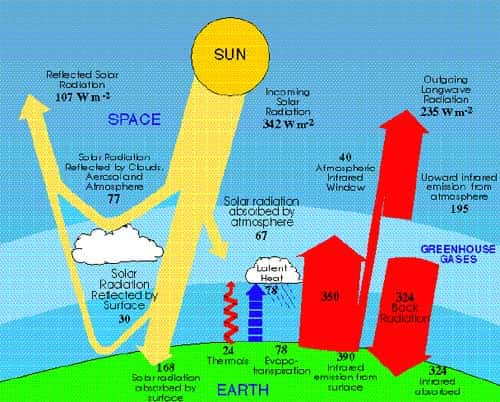

La formation de glace arrête les échanges d'énergie entre l'océan et l'atmosphère (plus de flux turbulents), et réfléchit le rayonnement solairerayonnement solaire (fort albédoalbédo), donc la surface englacée (et enneigée) est très importante dans le bilan d'énergie global de la terre (puits de chaleur).

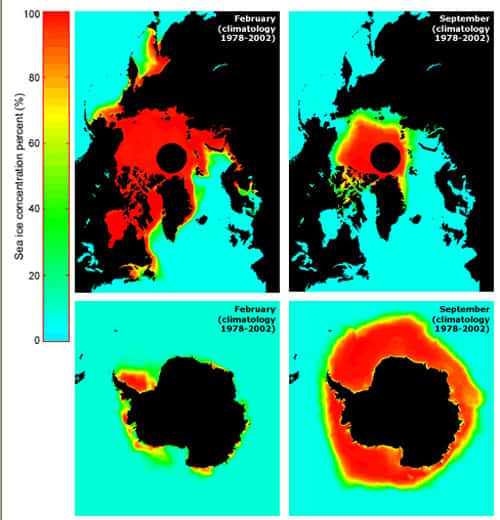

Voir animation de la glace arctique d'octobre à janvier, avec update hebdomadaire. Concentration obtenue à partir de données satellites (d'où le trou au pôle, car le satellite ne fournit pas les données adéquates.)

Proportion de glace de mer (appelée concentration) autour du pôle nord, déduite des mesures de l'instrument SSM/I de la Marine des Etats Unis. A gauche, maximum hivernal moyen, à droite, minimum moyen (septembre).

2 - Régions tropicales :

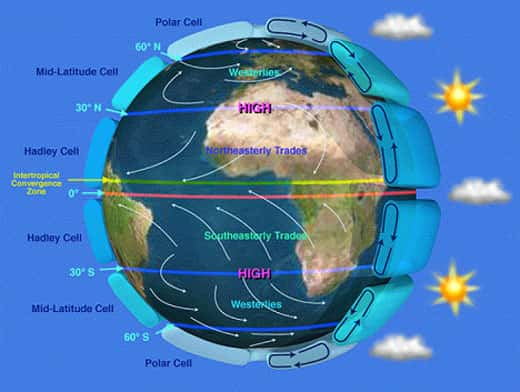

A basse latitude, le rayonnement solaire est maximal, l'atmosphère est humide et chaude, le vent faible en moyenne, la force de Coriolisforce de Coriolis s'annulant à l'équateuréquateur. Les mécanismes de couplage océan - atmosphère changent significativement : l'évaporation sur les océans provoque de la convection profondeconvection profonde dans l'atmosphère (nuagesnuages d'orageorage), et une partie de la chaleur et l'humidité est transportée à haute altitude, puis vers les plus hautes latitudes par les courants aériens dans la stratosphèrestratosphère.

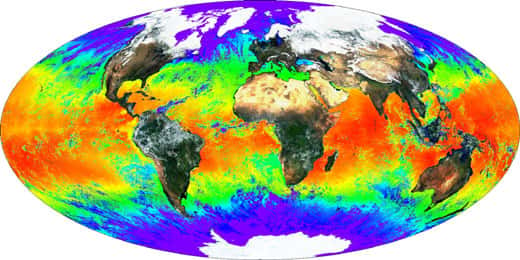

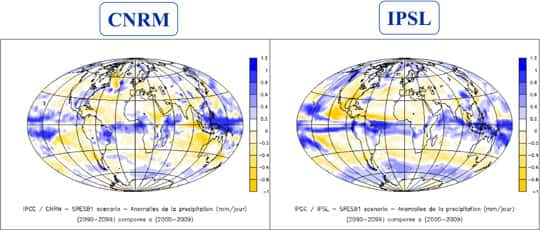

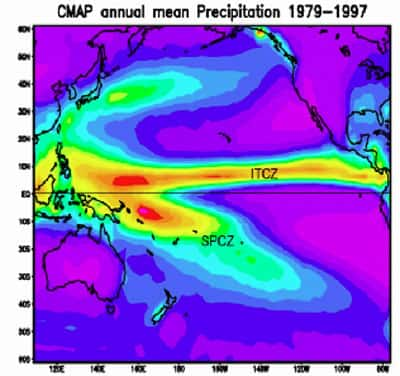

Climatologie des précipitations sur le Pacifique tropical. Le maximumde précipitation (en rouge) est observé à l'ouest du bassin, dans lazone de convergence intertropicale (ITCZ), région d'activité convectivemaximale, qui se déplace du nord au sud avec la saison. Un secondmaximum est observé un peu au sud (zone de convergence du PacifiqueSud). © CMAP

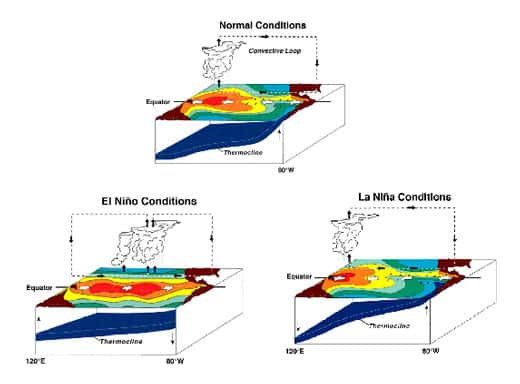

On observe des différences est-ouest dans les bassins océaniques, car les AlizésAlizés poussent l'eau de surface vers l'ouest, provoquant une légère pente du niveau de la mer. Les zones ouest sont nettement plus chaudes des les bords est, l'eau ayant été longuement chauffée en surface, tandis que de l'eau plus fraîche vient remonter en surface en remplacement près des côtes est. Ce phénomène est très important aux latitudes subtropicales (15 ° N et sud, avec un déplacement saisonnier en latitude lié à la position du maximum d'ensoleillement) dans le Pacifique et l'Atlantique (l'océan Indien, en revanche ne présente pas les mêmes circulations en raison de la topographie des côtes). A l'équateur, on observe aussi une remontée sur le côté est, due à la structure des courants.

La convection atmosphériqueconvection atmosphérique est donc dominante sur le côté ouest des bassins tropicaux. C'est le phénomène de « warm pool » dans le pacifique équatorial.

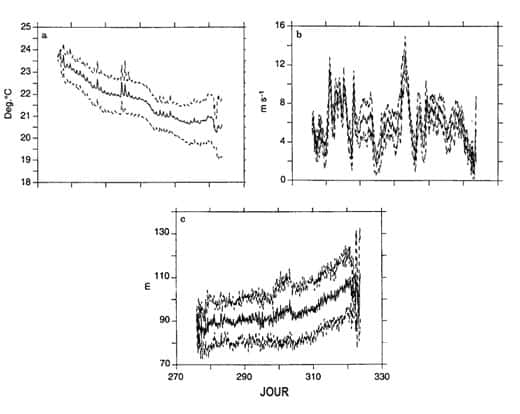

A plus petite échelle, la convection atmosphérique provoque des précipitationsprécipitations locales associées à des coups de vent, qui rendent très variable la température de surface.

3 - Près des côtes :

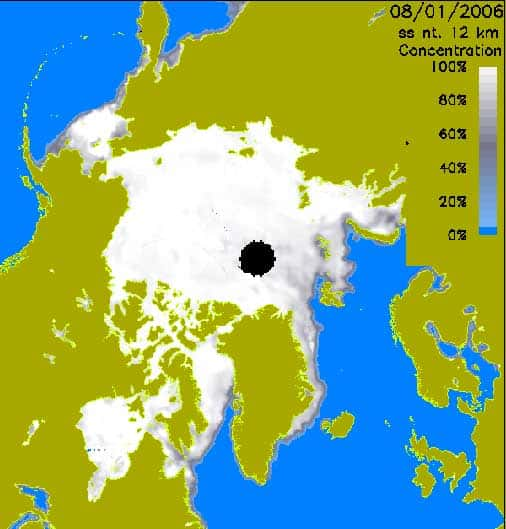

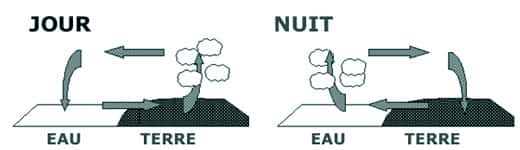

Le cycle diurnediurne solaire induit le phénomène de brise (terre vers mer la nuit, mer vers terre dans la journée), en raison de la différence d'inertie thermique de l'eau et du sol : durant le jour, le sol chauffe rapidement, l'airair monte, provoquant une dépression locale qui attire l'air marin ; la nuit, le sol se refroidit rapidement, alors que la surface de la mer ne varie que de 1°C ou moins entre jour (bien ensoleillé) et nuit. A ce phénomène général se superposent en général des circulations atmosphériquescirculations atmosphériques locales très variables, en raison du relief.

© Laurence Eymard

Les variations des interactions air-mer et du cycle de l'eau sont donc très rapides, et parfois violentes (effet des vaguesvagues déferlant sur les côtes, érosion, déclenchement de perturbations atmosphériques régionales intenses...)