au sommaire

Que sont les interactions océan - atmosphère ?

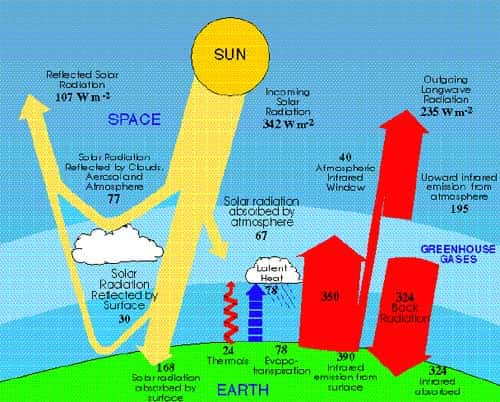

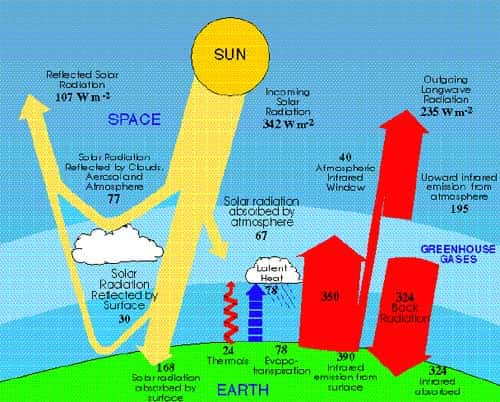

La source essentielle d'énergie pour la terre est le soleil. Celui ci émet un rayonnement centré dans le domaine visible, qui traverse partiellement l'atmosphèreatmosphère avant de toucher la surface. La surface réfléchit une partie de ce rayonnement (selon son albédoalbédo), et absorbe le reste. La pénétration de la lumière peut atteindre plusieurs dizaines de mètres dans l'océan, permettant un chauffage des couches supérieurs de la mer, alors que seule la surface du sol est chauffée par le soleil, cette chaleur pénétrant ensuite par conduction.

Les lois physiques sur l'absorptionabsorption de rayonnement expriment le fait que tout corps en équilibre thermodynamiquethermodynamique qui absorbe un rayonnement réémet la même quantité. Mais cette réémission se fait à une longueur d'ondelongueur d'onde d'autant plus grande que la température physique du corps est basse. C'est pourquoi l'émissionémission de la terre se situe dans la bande infrarougeinfrarouge thermique des 10 - 12 micromètresmicromètres (température de l'ordre de 290K), alors que le soleil, de température 6000K, émet dans le visible (entre 0,4 et 0,9 micromètres). L'atmosphère n'est pas totalement transparente au rayonnement solairerayonnement solaire : les moléculesmolécules des gazgaz composant l'atmosphère, les gouttelettes et cristaux nuageux, et les poussières (aérosolsaérosols) ont des pouvoirs significatifs d'absorption dans l'infrarouge (gaz et nuagesnuages), de diffusiondiffusion et réflexion. Ainsi l'atmosphère est elle-même chauffée par le soleil, et elle émet à son tour un rayonnement dans l'infrarouge thermique (vers le bas et vers le haut) ; les nuages réfléchissent vers le haut (espace) une partie du rayonnement, absorbent, réémettent et diffusent le reste dans toutes les directions. Le bilan radiatif de la basse atmosphère tient compte de tous ces rayonnements. Par exemple, lors d'une nuit claire et sèche, l'atmosphère contribue très peu à réchauffer la surface de la terre, qui de ce fait se refroidit radiativement. A l'inverse, la présence de vapeur d'eau et de gaz carboniquegaz carbonique, gaz à effet de serregaz à effet de serre, c'est à dire qui absorbent une part importante de rayonnement et le réémettent, contribuent au réchauffement de la basse atmosphère et la surface, de même que la couche nuageuse.

Mais à ces flux radiatifs s'ajoutent deux autres flux importants à la surface : les flux de chaleur sensible et de chaleur latente. Lorsque la température de la surface est plus élevée que celle de l'atmosphère qui la surmonte, l'excès de chaleur est transféré vers le haut par conduction et surtout par la turbulenceturbulence, et ce transfert est d'autant plus fort que l'écart de température est élevé et que le ventvent souffle fort. De même, l'évaporation à la surface croit avec l'écart d'humidité entre la surface et la première couche de l'atmosphère, et augmente avec le vent.

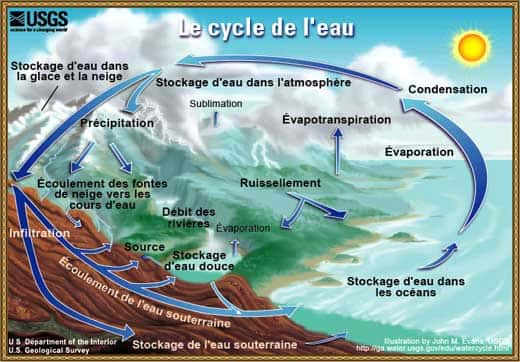

L'évaporation se traduit localement par un refroidissement de la surface, mais la vapeur d'eau, en se condensant plus haut dans l'atmosphère, restitue la chaleur latente à l'atmosphère. Il s'agit donc bien d'un flux de chaleur de la surface vers l'atmosphère.

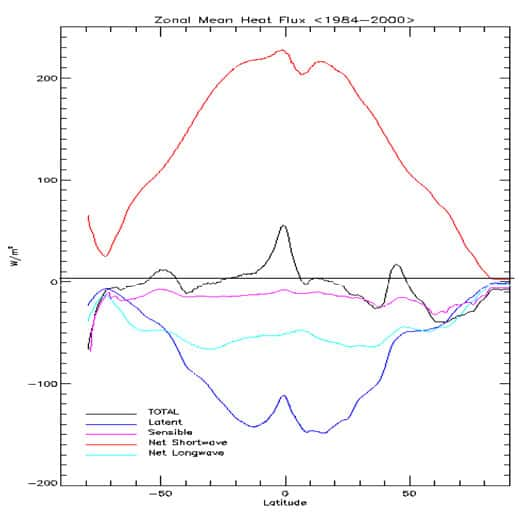

Dans le cas de l'océan, le bilan d'énergie de surface (somme des flux vers l'atmosphère et vers l'océan, exprimés en Wm-2) a les caractéristiques suivantes :

1 - Energie perdue par l'océan :

- rayonnement infrarouge (dépend de sa température de surface) : il affecte une pellicule de l'ordre du micromètre !

- chaleurs sensible et latente. Le refroidissement de la surface par évaporation de l'eau est la principale perte d'énergie de l'océan

2 - Sources d'énergie pour l'océan :

- soleil (surtout partie visible du spectrespectre), mais l'albédo de l'océan est faible (environ 0,08, alors que celle de la glace ou la neige peut atteindre 0,9), donc une fraction importante du rayonnement solaire pénètre dans la mer

- rayonnement de l'atmosphère (infrarouge thermique).

La figure ci-après montre le bilan d'énergie moyen de surface en fonction de la latitudelatitude. Le flux net (solaire = shortwave, infra-rouge=longwave) est l'écart entre flux entrant dans l'océan et flux émis.

Ce bilan énergétique ne tient pas compte des sources d'énergie mécanique pour l'océan. En effet, contrairement aux surfaces continentales, l'océan est un fluide qui réagit, comme l'atmosphère, aux forces s'appliquant sur lui. Ce sont :

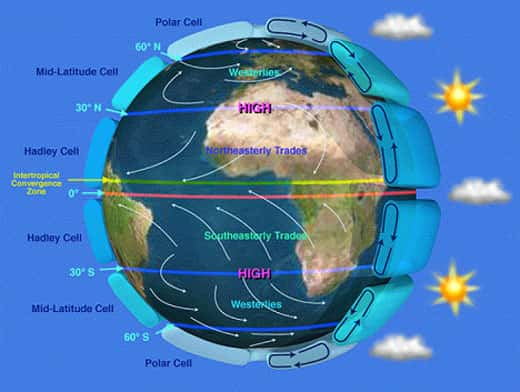

- la rotation de la terre (force de Coriolisforce de Coriolis) et la gravitégravité terrestre, qui induisent des courants, et des mouvementsmouvements verticaux. Elle scontribuent à répartir la chaleur reçue en surface (majoritairement autour de l'équateuréquateur) vers les hautes latitudes, et à faire plonger dans les profondeurs l'eau plus froide et plus dense dans certaines régions des latitudes tempérées et polaires.

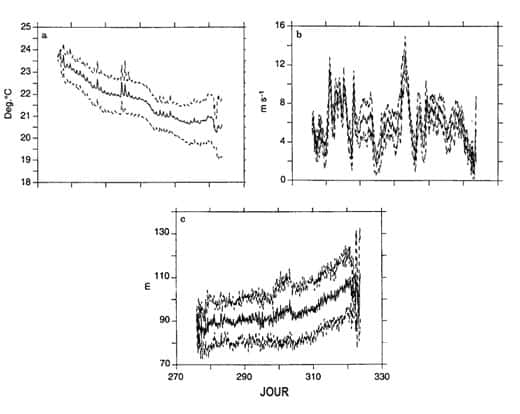

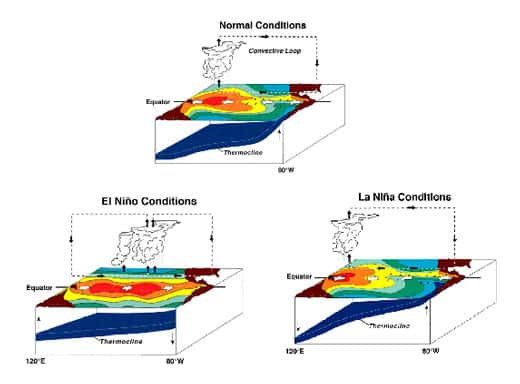

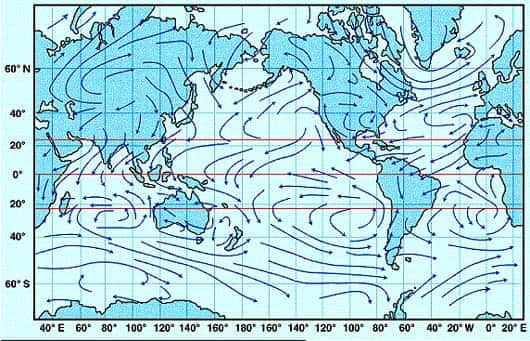

- le vent, qui par frottement à la surface, provoque vaguesvagues, houlehoule, courant de surface. Le vent intervient également dans le refroidissement de la surface par un mécanisme de mélange vertical, entre l'eau chauffée par le soleil dans la « couche mélangéecouche mélangée », qui occupe les premières dizaines de mètres (voire centaines de mètres dans certaines situations hivernales) et l'eau située au dessous de la thermoclinethermocline, zone de transition située à la base de la couche mélangée.

Direction des vents moyens à la surface de la terre (moyenne annuelle)

Jusqu'ici, nous n'avons mentionné que les échanges d'énergie entre océan et atmosphère. Mais les interactions entre les deux milieux incluent également des échanges de matièrematière (gaz, particules) :

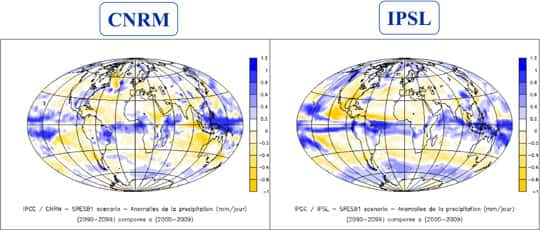

Les sources de matière pour l'océan sont bien sûr l'eau (précipitationsprécipitations), mais aussi les gaz atmosphériques, qui sont soit dissouts dans l'eau (en fonction de la température, la pression atmosphériquepression atmosphérique, la composition chimique de l'eau), soit absorbés par processus biologiques (CO2), et enfin les particules (poussières atmosphériques, minérales ou organiques)

3 - L'océan, en retour, fournit à l'atmosphère :

- de l'eau, bien sûr, par évaporation

- du CO2 (et autres gaz), en fonction du vent et de l'écart de pression partielle entre les deux milieux

- des particules (sel, DMSDMS - en fait « coagulationcoagulation » en particules à partir de gaz (composés soufrés) émis par la surface)

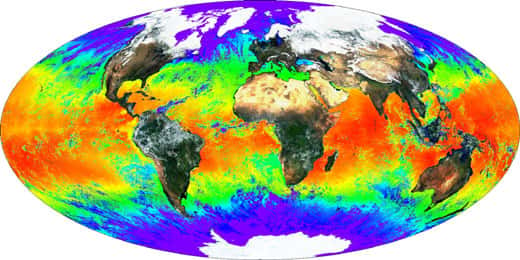

Ces échanges de différentes natures ne sont pas totalement indépendants, car température de surface et vent jouent un rôle important dans les variations de la plupart des flux. La production primaire (croissance du phytoplanction, associée à l'absorption de CO2) a en retour un effet sur les échanges de chaleur, car elle modifie la turbiditéturbidité de l'eau superficielle, donc la pénétration de la lumière solaire dans la couche mélangée.

Dans la suite, nous nous concentrerons sur les échanges d'énergie et d'eau. Notons que les flux de chaleur sensible, latente et le flux de quantité de mouvementquantité de mouvement (frottement à la surface entre atmosphère et océan) s'expriment comme les corrélations statistiques entre les fluctuations de petite échelle des variables considérées (vitessevitesse verticale du vent et température, humidité ou vent horizontal). On les qualifient pour cette raison de flux turbulents.