au sommaire

Depuis les années 1970, l'effectif de la population de l'anguille européenne (Anguilla anguillaAnguilla anguilla) a chuté de 90 %, ce qui vaut à cette espèce d'être en danger critique d'extinction. Les causes invoquées sont multiples : surpêche, infections diverses, destruction des habitats fluviaux, etc. Cependant, les informations manquent pour tirer le vrai du faux, mais ce n'est pas faute d'essayer. Ne l'oublions pas, ce vertébré présente un cycle de vie complexe dont certains stades sont difficiles à étudier.

Ces poissons à nageoires rayonnées éclosent en mer des Sargasses, c'est-à-dire à plus de 4.500 km des côtes européennes, de l'autre côté de l'Atlantique. Les larves sont amenées sur nos littoraux par des courants marins en moins de deux ans. Elles peuvent alors s'y épanouir ou s'installer dans des cours d’eau, où elles poursuivent leur développement jusqu'à l'âge adulte. Le moment venu, une vingtaine d'années après leur arrivée, ces téléostéens repartent vers la mer qui les a vus naître, et s'y reproduisent environ 300 jours plus tard.

Ainsi, les larves arrivent en Europe au terme d'une longue migration transatlantique. D'où la question : les courants océaniques n'expliqueraient-ils pas les taux de recrutement fluctuant observés depuis des décennies ? Pour répondre à cette question, Miguel Baltazar-Soares, du Geomar Helmholtz Centre for Ocean Research (Kiel, Allemagne), et ses collaborateurs ont exploité un modèle océanique très précis, puisqu'il tient compte des flux d'eau générés régionalement par les vents et d'autres facteurs atmosphériques. La réponse a été publiée dans la revue Current Biology. Elle est positive... du moins jusqu'aux années 1980.

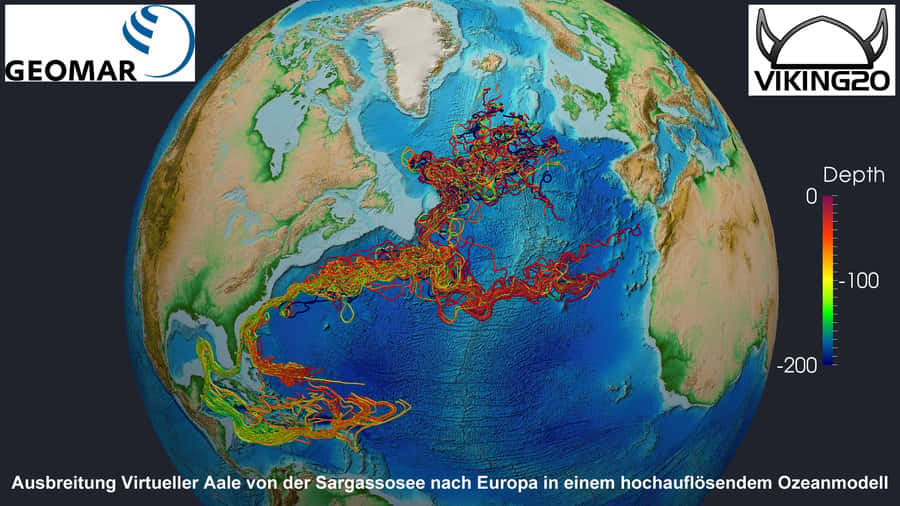

Trajets de migration virtuels des jeunes anguilles entre la mer des Sargasses et l’Europe calculés par un modèle océanique haute-résolution. Selon les conditions de vent et de courant, les larves suivent deux voies différentes. La plus longue traverse les Caraïbes, tandis que la deuxième passe directement de la mer des Sargasses au Gulf Stream. Les couleurs fournissent des informations sur la profondeur à laquelle les larves se trouvent en un lieu donné (voir échelle de couleur à droite de l’image). © Geomar

Ces courants marins pourvoyeurs d’anguilles… ou pas

Le modèle a été lancé de manière à simuler les courants marins engendrés dans l'Atlantique par différents processus atmosphériques entre 1960 et 2005, soit durant une période de 45 ans, le tout avec une résolutionrésolution spatiale 10 fois plus précise que celle des modèles concurrents. Par ailleurs, pendant ce laps de temps, huit millions de particules assimilées à des larves planctoniques ont virtuellement été déversées dans la mer des Sargasses. Elles se sont alors dispersées selon les conditions de courantologie rencontrées jusqu'à parfois parvenir en Europe. Les jeunes anguillesanguilles fictives ont été considérées comme viables si elles sont arrivées à destination en moins de deux ans.

Les migrations peuvent donc fortement varier si de petits changements surviennent dans la courantologie de surface, celle entre autres affectée par les vents. Concrètement, plus le trajet de migration est court, plus le taux de recrutement en Europe est important. Pour preuve, les années où des vents d'ouest ont soufflé sur la mer des Sargasses, les larves ont plus rapidement rejoint le Gulf Stream (elles n'ont pas fait un détour par la mer des Caraïbes). Conséquence directe, elles sont arrivées en plus grand nombre en Europe, parfois en quelques semaines. En revanche, le taux de recrutement a chuté les années où des courants les ont éloignées du Gulf StreamGulf Stream.

Un système de contrôle « déconnecté » depuis les années 1980

Ce pouvoir de contrôle des courants marins a été validé jusqu'aux années 1980, période à laquelle il aurait commencé à provoquer une diminution du taux de recrutement. Depuis, son rôle est imprécis. En effet, cet indice semble s'être déconnecté des conditions climatiques régnant dans l'Atlantique durant cette époque marquée... par un accroissement progressif de la surpêchesurpêche et de la destruction des habitats fluviaux. Voici donc comment des conditions climatiques peuvent impacter la population d'une espèce, en plus de facteurs biologiques.

Dernier détail, une étude génétiquegénétique a également été menée dans le cadre de ces travaux. Elle montre que les Anguilla anguilla sont philopatriquesphilopatriques, comme les saumons. Les adultes pondent précisément là où ils ont vu le jour, donc dans des zones bien déterminées de la mer des Sargasses.