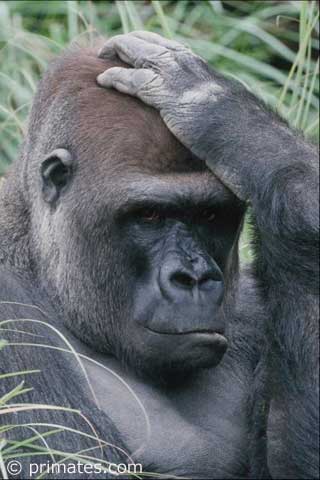

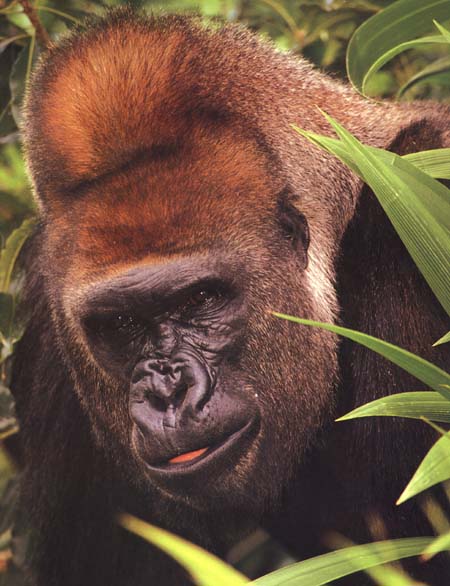

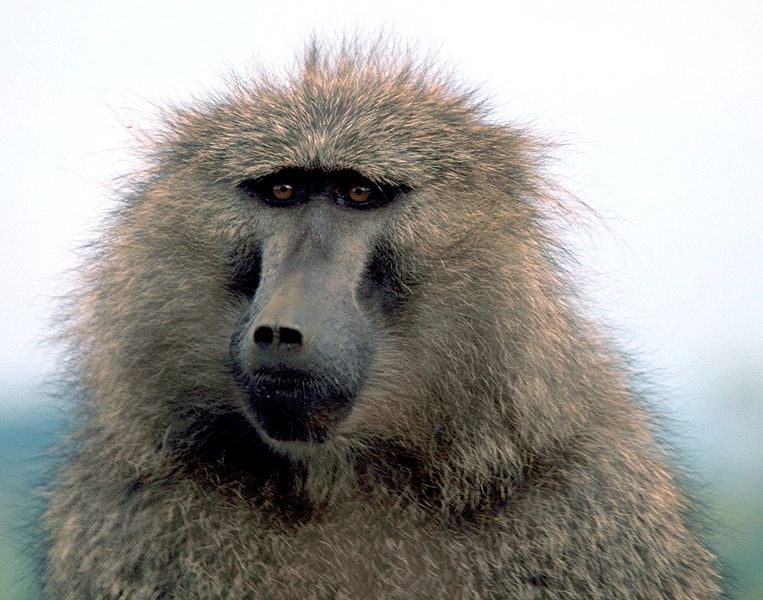

Les grands singes sont nos plus proches parents du règne animal. Et depuis quelques années, les chercheurs nous alertent : leur survie est menacée. D’autant plus aujourd’hui, sous la pression des Hommes, leur aire de répartition pourrait subir une perte de plus de 85 % d’ici 2050.

au sommaire

Voilà des années que les chercheurs nous en avertissent : les singes sont en danger d’extinction. La plupart des populations ont déjà commencé à décliner. Et les grands singes n'y échappent pas. Une nouvelle étude menée par la Wildlife Conservation Society (États-Unis) prédit aujourd'hui un déclin massif de l'aire de répartition des gorilles, chimpanzés et bonobos d'Afrique d'ici 2050. En cause : le réchauffement climatique, les changements d'utilisation des terresterres et la croissance de la population humaine.

L'étude repose sur une base de donnéesbase de données spécifique de l'International Union for Conservation of Nature (IUCNIUCN), la base Ape Populations, Environments and Surveys. Dites A.P.E.S., en clin d'œilœil à l'anglais signifiant singes. Elle contient des informations sur les populations de grands singes pour de nombreux sites et collectées depuis 20 ans.

Les chercheurs ont travaillé sur ce qu'ils appellent le meilleur et le pire scénario. Le meilleur impliquant une baisse lente des émissions de CO2 et la mise en place de mesures appropriées. Le pire correspondant au tristement fameux « business as usual ». Dans le premier cas, les scientifiques tablent sur une perte de 85 % de l'aire de répartition des grands singes, également répartie entre zones protégées ou non. Dans le second cas, la perte irait jusqu'à 94 %, dont 61 % dans des zones aujourd'hui non protégées.

Sauver les grands singes, une responsabilité mondiale

Les chercheurs rappellent que les grands singes pourraient adopter la stratégie des végétaux pour s'adapter au changement climatique : se déplacer en altitude. Ce sera seulement possible si les collines avoisinantes sont suffisamment hautes pour offrir un asile aux primatesprimates... et aux végétaux et autres petits animaux dont ils se nourrissent. Mais même dans les régions montagneuses, les grands singes seront-ils réellement à même de migrer en altitude ? La question est posée. D'autant que le temps qui leur reste pour cela est compté.

Pour mettre en place des stratégies de conservation efficaces, il faudra donc désormais prendre en compte à la fois les aires protégées existantes et celles que pourraient proposer les modèles des chercheurs. Les régions dans lesquelles les grands signes vivent aujourd'hui et celles dans lesquelles ils pourraient être amenés à vivre demain. Ces stratégies doivent ainsi intégrer la planification de l'utilisation des terres et les mesures d'atténuation et d'adaptation au réchauffement climatique.

Le saviez-vous ?

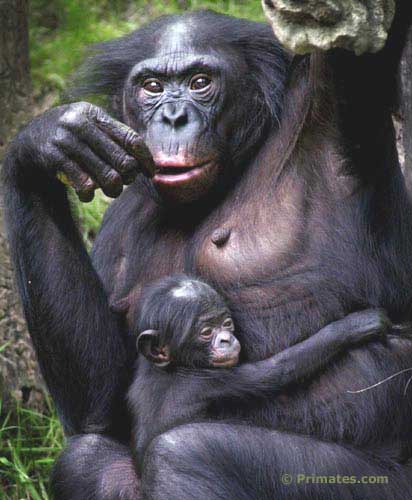

Quelques bonnes nouvelles sont tout de même à souligner du côté des grands singes. Chez les gorilles de Grauer, par exemple. En 2016, une estimation de leur population avait laissé craindre une baisse de leur effectif de 80 % depuis le milieu des années 1990. Même s’ils restent considérés comme en danger critique d’extinction, de nouvelles données font état de 6.800 individus encore vivants à l’état sauvage contre 3.800 en 2016.

« Il doit y avoir une responsabilité mondiale pour arrêter le déclin des grands singes. La consommation de ressources naturelles extraites des pays de l'aire de répartition des grands singes est un facteur majeur de leur déclin. Toutes les nations bénéficiant de ces ressources ont la responsabilité d'assurer un avenir meilleur aux grands singes, à leurs habitats et aux personnes qui y vivent en développant des économies plus durables », conclut Hjalmar Kuehl, auteur principal de l'étude, dans un communiqué de la Wildlife Conservation Society. En attendant, tous les grands signes d'Afrique sont classés en danger ou en danger critique sur la liste rouge de l’IUCN.

La planète des singes

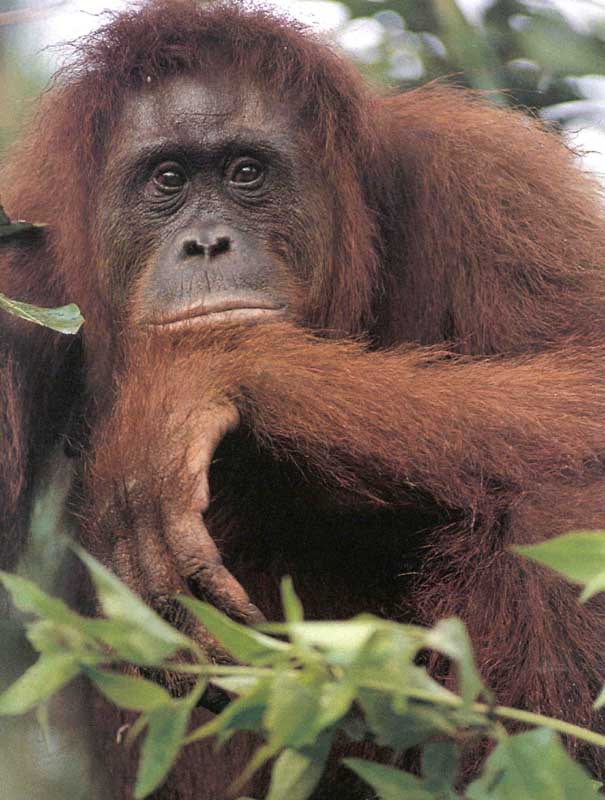

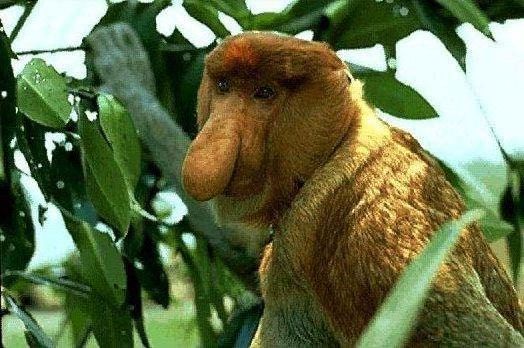

Pongo pygmaeusPongo pygmaeus - Orang-outan

Description

"L"homme de la forêt" comme le surnomme les Malaisiens, est en voie de disparition. Ce primateprimate des jungles pluviales de Bornéo et de Sumatra est victime de la destruction de son habitat naturel. Incendies volontaires, déforestationdéforestation pour alimenter le commerce des essences précieuses et l'agrandissement des espaces cultivables, abattages clandestins pour créer des plantations lucratives de palmiers à huile, et braconnage sont les raisons essentielles du déclin de l'animal. Parfois même il est abattu par les paysans à qui il vient chaparder des fruits ou des légumes. En effet, du fait que les hommes ne cessent de réduire son domaine vital, le singe est contraint à ses risques et périls, de venir chercher chez eux de quoi survivre.

Actualité

La contrebande d'animaux sauvages représente le 3ème trafic illicite le plus rentable après la droguedrogue et les armes. Dans ce domaine, la bêtise et la cupidité de l'homme semblent ne pas avoir de limites. En effet, certaines boutiques de luxe et maisons de jeux de Taiwan - plaque tournante du commerce illégal d'orangs-outans - affublent les singes de vêtements, leur apprennent à fumer et les exposent dans les vitrines pour attirer le gogo. D'autres servent d'animaux de compagnie, alimentent les zoos, les cirques ou les dresseurs spécialisés qui les utilisent sur les plateaux de télévision ou de cinéma. Dans un grand magasin de Séoul, en Corée du Sud, c'est un orang-outan déguisé en Père Noël qui remettait des cadeaux aux enfants.

A de rares exceptions près, le "dressage" se déroule de manière violente. Le propriétaire de l'animal emploie la force et les coups pour se faire obéir des jeunes primates. Mais en vieillissant, ces derniers deviennent irascibles et donc dangereux. Ils sont alors "réorientés" professionnellement vers les laboratoires pharmaceutiques qui, dans le meilleur des cas, testent sur eux des vaccinsvaccins. Ou alors ils finissent leur existence dans des animaleries ambulantes qui les exposent derrière les barreaux de cages sordides. Ceux que les associations de protection arrivent à récupérer, sont confiés à des orphelinats et à des centres de réintroduction, où des scientifiques et des bénévoles tentent de les réhabituer à la vie sauvage.

La ville de Pucket en Thaïlande, célèbre site balnéaire, a malgré elle acquit une notoriété dont elle se serait passée. Elle a été ravagée par le tsunamitsunami du 26 décembre 2004. Ce que l'on sait moins par contre, c'est que le parc animalier de l'agglomération a été l'objet d'une enquête policière pour avoir organisé à l'intention des touristes, des combats de boxe thaï d'orangs-outans ! Equipés de gants et de shorts en satin rouge, les malheureux singes étaient contraints de se battre. Les paris étaient bien évidemment à la hauteur de ces affligeants spectacles... Sur 110 pongidés juvéniles illégalement détenus par les responsables du parc, 41 sont décédés de mort suspecte. Ils ont immédiatement été incinérés afin d'empêcher les prélèvements ADNADN et les constats des sévices qu'ils avaient subis.

En Indonésie, le sanctuaire d'orangs-outans d'Aceh a été fermé à cause des troubles politiques qui règnent dans cette province également ravagée par le tsunami, et qui opposent l'armée régulière aux rebelles indépendantistes.

© James Jester, Domaine public

Votre notre dossier : http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/dossier518-1.php

Commentaires : Patrick Straub