Un gynandromorphe est une chimère entre un individu mâle et un individu femelle. Comme le cas de cette abeille dont le côté gauche est masculin et le côté droit féminin. Ce qui lui donne une drôle de tête et la déroute un peu pour butiner. La gynandromorphie n’est cependant pas réservée à l’abeille : on a vu par exemple de curieux cas d’oiseaux bicolores, de crevettes dissymétriques ou de papillons moitié noir-moitié jaune.

au sommaire

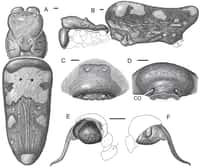

Certains animaux sont hermaphrodites, c'est-à-dire à la fois mâle et femelle, ou alternativement des deux sexes. C'est par exemple le cas de l'escargot, de la coquille Saint-Jacques, de la tortue d'eau douce ou du poisson-clown. Ces espèces sont capables de produire aussi bien des gamètesgamètes mâles que des gamètes femelles. Mais c'est un cas bien plus étrange que des chercheurs ont retrouvé au Panama : une abeille dissymétrique avec une tête moitié mâle-moitié femelle. Un très rare exemple de gynandromorphie, qui se produit lorsque les chromosomes sexuelschromosomes sexuels ne se séparent pas correctement à la division de l'embryonembryon, donnant ainsi naissance à une chimèrechimère mâle-femelle.

Poils féminins et antenne mâle raccourcie

Dans le cas de l'abeille Megalopta amoena, décrite dans le Journal of Hymenoptera Research, l'insecteinsecte est séparé de façon longitudinale : la moitié gauche est masculine tandis que la moitié droite présente des caractères féminins. L'antenne gauche est ainsi plus courte que la droite, et la mandibulemandibule côté mâle moins développée que celle du côté femelle. Le sternumsternum femelle est aussi recouvert de poils sur les trois quarts, tandis que le côté mâle en est presque dépourvu, les poils servant chez la femelle pour la collecte du pollenpollen. Les chercheurs ont aussi étudié le comportement de l’abeille en analysant son rythme circadienrythme circadien, et constaté une attitude ambivalente, avec une activité intense plutôt féminine consistant à rechercher du pollen, mais décalée dans le temps (beaucoup plus tôt dans la journée).

Gynandromorphie : oiseaux, crevettes, papillons et serpents

La gynandromorphie reste exceptionnelle dans le monde animal. On l'a observée chez des papillons, des abeilles, des mouches, des serpents, ou des crustacéscrustacés. Le cas sans doute le plus spectaculaire est celui d'un oiseauoiseau, découvert dans un jardin en Pennsylvanie (États-Unis), en 2019. Le cardinal rouge, un petit passereaupassereau de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale, était littéralement coupé en deux, avec d'un côté un plumage rouge vif caractéristique du mâle, de l'autre une couleurcouleur brun rougeâtre, typique de la femelle.

Le saviez-vous ?

La plupart des individus gynandromorphes sont infertiles. La gynandromorphie s’exprime sous trois formes principales : bilatérale (le spécimen est séparé selon un axe vertical), axial (le devant étant d’un sexe et l’arrière de l’autre sexe) ou « mosaïque », les caractéristiques mâles et femelles étant réparties à différents endroits du corps. Les individus gynandromorphes sont cependant la plupart du temps difficiles à déceler, car il faut pour cela que les différences morphologiques soient notables entre les deux sexes, c’est-à-dire qu’il existe un important dimorphisme sexuel. Cette anomalie génétique est donc peut-être plus répandue qu’on ne le pense.

Une mauvaise séparation des chromosomes sexuels chez l’embryon

L'hypothèse la plus communément admise de la gynandromorphie est celle d'une mauvaise séparationséparation des chromosomes sexuels aux premiers stades du développement de l'embryon. Dans le cas des oiseaux, par exemple, les femelles ont une seule copie de chaque chromosome sexuel (ZW), tandis que les mâles en ont deux mêmes (ZZ) - ce qui est l'inverse des mammifèresmammifères. Les noyaux des cellules sexuelles, y compris les spermatozoïdesspermatozoïdes et les ovulesovules, n'ont généralement qu'une seule copie de chaque chromosome - les mâles ne produisent que des spermatozoïdes porteurs de Z, et les femelles produisent des ovules porteurs de Z ou de W. Chez les oiseaux gynandromorphes, l'ovule porteporte deux noyaux, un Z et un W, qui est « doublement fécondé » par deux spermatozoïdes Z, ce qui donne un côté ZZ et un côté ZW. Mais selon la biologiste Janist Krumm, qui a étudié le cas d’une crevette, la gynandromorphie pourrait aussi provenir de mutations épigénétiques transformant certaines cellules mâles en cellules femelles au cours de la vie de l'animal. Le comportement est, lui, déterminé principalement par la forme du cerveaucerveau, selon les parties plutôt mâles et plutôt femelles, et aussi par les hormoneshormones produites par chaque moitié.

La reproduction des animaux en 14 drôles de pratiques

Les pratiques sexuelles et la reproduction des lapins sont entrées dans le langage courant. On dit, par exemple, « faire l'amour comme des lapins ». Cela n'a rien d'étonnant puisque les mâles sont littéralement obsédés et, selon l'expression consacrée, « sautent sur tout ce qui bouge ». N'en déplaise à notre moralité, la mère et les sœurs figurent parfois sur le tableau de chasse du lapin. En découlent, au bout d'un mois environ, des portées nombreuses, qui atteindront la maturité sexuelle en six mois environ. Une estimation théorique considère qu'un couple de lapins peut engendrer durant sa vie entière près de 2 000 descendants (même si tous ne survivent pas). Il faut bien jouer sur la quantité étant donné le nombre de prédateurs qui intègrent ces rongeursrongeurs aux grandes oreilles à leur menu. © Sexual Nature, London's Natural History Museum