au sommaire

La caulerpe, une jolie algue d'aquarium... Ses frondes vert fluo sont beaucoup plus serrées et longues en Méditerranée que sur cette photo, prise en Australie. © Richard Ling, Flickr, CC by-nc-sa 2.0

- À lire, notre dossier sur Caulerpa taxifolia, l'algue invasive

Une victoire sur la caulerpe ? Cela semble trop beau pour être vrai, tant, dans les années 1990 et 2000, on aurait pu croire à une attaque extraterrestre. Les médias renvoyaient l'image de scientifiques affolés (avec raison) face à la prolifération et aux dégâts du petit envahisseur vert. Arrachage, herbicides, vaporisationvaporisation ou mise à l'obscurité sous une bâche, aucun moyen de lutte ne semblait efficace. Le nom de Caulerpa taxifolia résonnait avec horreur aux oreilles de tout gestionnaire ou professionnel du littoral méditerranéen français, italien, espagnol et évidemment monégasque.

C'est qu'en 1984, la boîte de Pandore avait pris la forme d'un aquarium du musée océanographique de la principauté. Des analyses génétiquesgénétiques l'ont confirmé. Le petit mètre carré aux pieds de l'institution où elle poussait lors de sa première identification n'a pas suffi à l'innocente algue tropicale censée ne pouvoir survivre qu'en culture... Elle a eu la folie des grandeurs et en 1989, contrôlait un hectare.

Une prolifération inattendue et incontrôlable

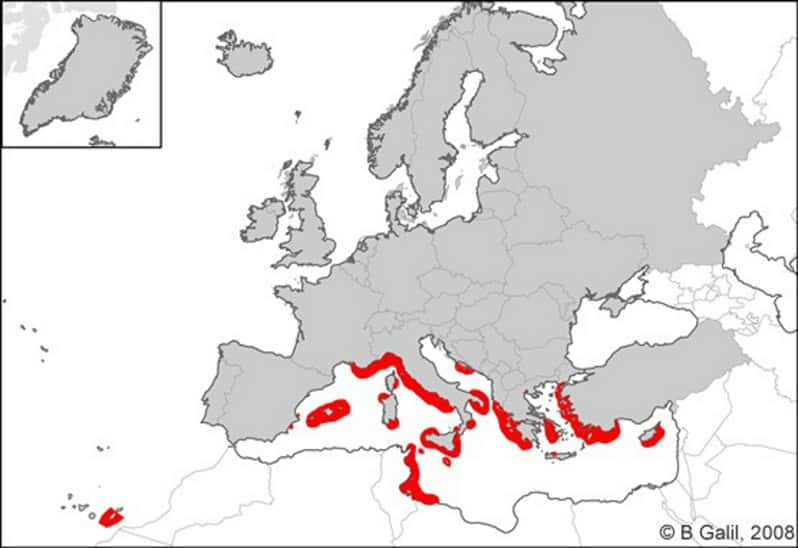

Comme pour les baobabs que le Petit Prince doit arracher lorsqu'ils sont petits, sous peine de voir son astéroïdeastéroïde envahi par les racines, il aurait alors été encore possible de stopper l'invasion. Mais, raconte Alexandre Meinesz, biologiste marin appelé à l'époque pour identifier le problème, la caulerpe s'est propagée à la vitessevitesse de l'éclair. Elle s'est rapidement étendue sur les 200 km de côtes de chaque côté de Monaco puis en vingt ans, sur près de 15.000 hectares. Le chercheur s'occupe depuis du suivi de l'invasion et a du mal à croire qu'elle n'aurait été qu'un feufeu de paille de vingt-sept ans.

Carte de la répartition de Caulerpa taxifolia en 2008. © B. Galil

C'est que le végétal, dont un simple fragment peut donner une nouvelle colonie même après plusieurs jours hors de l'eau, n'est pas seulement décoratif : en Méditerranée, il pousse en frondes trois fois plus longues et beaucoup plus serrées (jusqu'à 14.000 au m2 !) que dans son habitat tropical naturel. Une telle densité étouffe et cache la lumièrelumière aux posidonies. Ces herbes, formant des prairies à la base des écosystèmes méditerranéens sous-marins, ont payé le prix fort. La caulerpe est en plus toxique et n'est pas consommée par les herbivoresherbivores locaux. Rien n'a donc arrêté sa conquête.

Jusqu'en 2004, lorsque des observations commencent à montrer une inversion de tendance. Le départ se confirme d'année en année, suivi par le réseau de surveillance sur 152 zones où l'algue prospérait. La retraite est sonnée en France et à l'étranger : toutes les zones anciennement colonisées se résorbent, et la vie marine méditerranéenne jusque-là étouffée et empoisonnée, reprend ses droits. Aujourd'hui, 80 % des surfaces touchées semblent s'être libérées.

Le plus étrange est qu'aucune cause de ce changement n'a pour l'instant été clairement identifiée. Aucune donnée n'a soutenu l'hypothèse d'un changement de température des eaux, d'abord évoqué. L'épuisement des nutrimentsnutriments des zones colonisées n'est pas plus réaliste car d'autres territoires restent disponibles.

Les champs de caulerpe de Méditerranée sont tellement denses qu'ils étouffent les herbiers de posidonies. L'algue n'est pas utile aux autres espèces marines et les grandes étendues qu'elle recouvre deviennent des déserts marins. © Alexis Rosenfeld

Surtout, rester prudent

Pour les chercheurs, la raison la plus probable de cette retraite précipitée serait liée à la façon dont l'algue se multiplie : pas de reproduction sexuée en Méditerranée pour C. taxifolia, mais du bouturage. Tous les plants méditerranéens sont donc identiques génétiquement ! Pour les chercheurs, après un tel développement, il est normal de constater un affaiblissement génétique. C'est le cas pour les rosiers de culture dont les variétés doivent être régénérées régulièrement. Ce manque de diversité génétique rend également l'ensemble de cette population plus sensible aux maladies.

Mais si le « problème taxifolia » semble aujourd'hui se régler de lui-même, il est essentiel de rester prudent tant que la cause de ce départ est inconnue. Il faut continuer à appliquer les mesures limitant la dispersion de bouturesboutures, et poursuivre les recherches et la surveillance de l'espèceespèce.

« Rien ne dit qu'elle ne va pas revenir », conclut Alexandre Meinesz, qui rappelle enfin que deux autres caulerpes, C. racemosa et C. distichophylla, également introduites et envahissantes, sont toujours menaçantes. Deux espèces qui, cette fois, ne craignent pas l'eau froide et se reproduisent sans problème de manière sexuée...