au sommaire

Depuis l'aube de l'Humanité, l'Homme a toujours su tirer parti de la géothermiegéothermie, cette énergie dont geysersgeysers, sources chaudessources chaudes et éruptions volcaniqueséruptions volcaniques lui manifestaient l'existence. Cependant, la découverte d'énergies plus facilement mobilisables (charboncharbon, pétrole) n'a guère encouragé son développement. À présent, la géothermie fait son grand retour.

Aujourd'hui, la donne change en matière d'énergie. L'épuisement programmé des réserves d'énergies fossilesénergies fossiles, la nécessité de préserver l'environnement et le réchauffement climatique dû à l'effet de serreeffet de serre imposent de faire toute leur place aux énergies renouvelablesénergies renouvelables. La géothermie est de celles-ci.

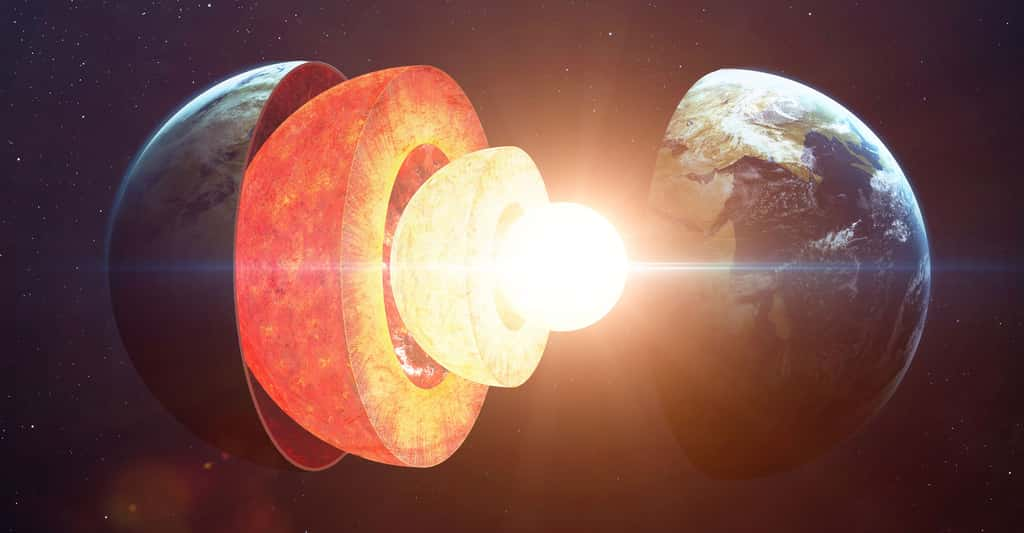

La chaleur de la terre provient de la désintégration d'éléments radioactifs présents dans les roches et du noyau terrestrenoyau terrestre qui génèrent un flux de chaleur vers la surface. Plus la profondeur est grande, plus la chaleur est élevée, augmentant en moyenne de 3 °C tous les 100 mètres. Mais ce gradient géothermique peut être beaucoup plus élevé dans certaines configurations géologiques particulières.

Géothermie basse énergie et géothermie haute énergie

Certaines formations géologiques du sous-sol recèlent naturellement des aquifèresaquifères dont les eaux (et/ou la vapeur selon les conditions de température et de pressionpression) sont le vecteur de l'énergie thermiqueénergie thermique. La géothermie très basse énergie exploite des réservoirs situés à moins de 100 mètres et dont les eaux ont une température inférieure à 30 °C. On l'utilise pour le chauffage et/ou la climatisationclimatisation, via une pompe à chaleurpompe à chaleur. La géothermie basse énergie s'appuie, elle, sur des aquifères à des températures comprises entre 30 et 100 °C. On l'exploite dans des réseaux de chaleur pour le chauffage urbain ou dans le cadre de procédés industriels, par exemple. La géothermie moyenne énergie et haute énergie (jusqu'à 250 °C) est utilisée pour produire de l'électricité, au moyen de turbines.

Un projet de révision de la directive européenne ENR de 2009 prévoit d'ailleurs qu'au moins 27 % de la production d'électricité de l'UE provienne d'énergies renouvelables d'ici 2030... Concernant plus spécifiquement la géothermie, les objectifs de la France sont de produire 850 ktep (kilotonne équivalent pétrole) en géothermie très basse énergie, 500 ktep en géothermie basse et moyenne énergie et 80 MW en géothermie haute énergie. Car la géothermie est la seule source d'énergie renouvelable qui s'adresse aux deux grandes filières énergétiques : production d'électricité et production de chaleur.

Elle est régulière, avec une disponibilité moyenne de 80 %, et non polluante. Et elle a atteint un niveau de maturité technique et commerciale qui lui permet de rivaliser sans complexe avec les autres énergies renouvelables.

Pourtant, les ressources sont considérables et, en certains points du monde (îles volcaniques notamment), facilement mobilisables. Quant aux coûts de production d'énergie (dans le cas de l'électricité, plus élevés qu'avec les énergies fossiles - sauf exception, cf. article Bouillante), un fort développement de la géothermie, gage d'acquis scientifiques et techniques, permettrait de les réduire, tout en limitant les risques encourus par les investisseurs.

Dans ce dossier, nous décrivons la géothermie ou chaleur de la terre, une énergie locale et respectueuse de l'environnement, elle n'émet aucun gaz à effet de serre. Ressource continue et renouvelable, la chaleur de la terre présente sur tous les continents est totalement gratuite.

À lire aussi sur Futura :

- En quoi l'exploitation des gaz de schiste est-elle une menace ?

- L'énergie nucléaire : est-elle fossile ou renouvelable ?

- L'hydrogène est-il une énergie propre ?

- Pompe à chaleur : ce qu’il faut savoir pour bien la choisir et l’installer

- De la pompe à chaleur au puits canadien

Histoire de la géothermie

Les premières traces d'utilisation de la géothermie par l'Homme remontent à près de 20.000 ans. Tout au long de l'histoire des civilisations, la pratique des bains thermaux s'est multipliée et, depuis un siècle, les exploitations industrielles se sont développées pour la production d'électricité et le chauffage urbain.

S'il faut trouver des origines lointaines à l'utilisation de la géothermie, pourquoi ne pas se demander, comme les historienshistoriens de la Préhistoire, quel rôle jouèrent les sources chaudes dans la résistancerésistance de l'Humanité aux dernières glaciationsglaciations ?

L'utilisation de la géothermie

Les plus anciens vestiges en rapport avec la chaleur de la Terre, retrouvés sur le site de Niisato au Japon, sont des objets en pierre volcanique taillés (outils ou armes) datant justement du troisième âge glaciaire, il y a 15 ou 20.000 ans.

Les régions volcaniques ont donc constitué, très tôt, des pôles d'attraction, du fait de l'existence de fumerollesfumerolles et de sources chaudes que l'on pouvait utiliser pour se chauffer, cuire des aliments ou tout simplement se baigner.

Les thermes, lieu de rencontre et d'échange

Avec l'apparition de la civilisation, la pratique des bains thermaux et l'utilisation des boues thermominérales se répandent, tant au Japon qu'en Amérique ou en Europe.

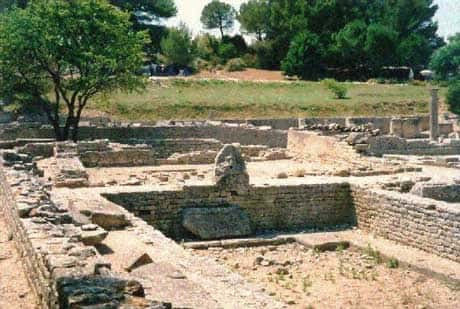

Les Étrusques, puis les Romains, font des bains publics un lieu de rencontre et d'échange d'idées, ce qu'ils resteront tout au long du premier millénaire de notre ère, où malgré décadence, invasions et rudesse féodale, les thermes sont encore fort prisés.

Les établissements thermaux se multiplieront ensuite dans toutes les régions du monde, et notamment dans les îles volcaniques du Japon, d'Islande et de Nouvelle-Zélande.

Un réseau de chaleur à Chaudes-Aigues dès le XIVe siècle

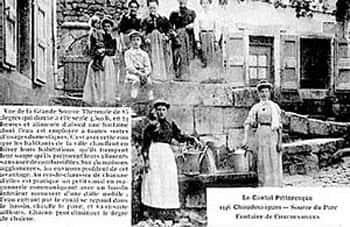

En France, aux confins méridionaux de l'Auvergne, la source du Par à Chaudes-Aigues (Cantal) s'enorgueillit d'être la plus chaude d'Europe, avec ses 82 °C.

Dès 1330, les archives font mention d'un réseau distribuant l'eau géothermale à quelques maisons, et pour l'entretien duquel le seigneur local prélevait une taxe. Elle servait même, déjà, à quelques usages « industriels » comme le lavage de la laine et des peaux.

Pourtant, à la même époque, en Italie, dans la région de Volterra en Toscane, les lagoni, petits bassins d'eau chaude saumâtresaumâtre d'où s'échappe la vapeur à plus de 100 °C, sont exploités pour l'extraction du soufresoufre, du vitriol et de l'alunalun.

Fonctionnement de la géothermie : comment ça marche ?

Comment exploiter l'énergie de la Terre ? Découvrez le principe de la géothermie et son fonctionnement.

Les principales étapes pour pouvoir utiliser l'énergie de la Terre, sous forme de chaleur ou d'électricité sont les suivantes :

Reconnaissance des ressources géothermales

En premier lieu, il faut vérifier l'existence et la localisation de l'énergie disponible dans le sous-sol, qu'elle soit contenue dans les terrains ou dans l'eau des aquifères, puis déterminer ses caractéristiques afin d'en estimer le potentiel énergétique.

Les techniques de reconnaissance des ressources géothermales sont différentes selon qu'elles se trouvent dans des bassins sédimentairesbassins sédimentaires, dans des régions volcaniques ou dans des zones structurales actives. Il est fait appel aux disciplines des géosciences comme la géologie, l'hydrogéologiehydrogéologie, la géochimie et la géophysique. On peut également réaliser des forages de reconnaissance spécifiques.

Des inventaires régionaux peuvent être réalisés, notamment en réinterprétant les données obtenues lors de campagnes d'exploration et de forages déjà réalisés pour des recherches géologiques, pétrolières ou d'eau.

Quelle ressource pour quel besoin énergétique ?

Ensuite et dans tous les cas, il faut vérifier la bonne adéquation de cette ressource avec les besoins énergétiques nécessaires soit pour la production d'électricité, soit pour le chauffage d'une maison individuelle, de logements collectifs, d'un hôpital, etc.

Prélèvement de l'énergie et distribution

Enfin, il faut sélectionner les méthodes adaptées pour prélever et transférer l'énergie du sous-sol vers la surface et sa mise en œuvre. La transformation de l'énergie brute s'effectue au moyen de systèmes industriels ou bien par simple échange de caloriescalories (production de chaleur directe) quand cela est possible. La distribution de l'énergie vers les utilisateurs finaux passe soit par le réseau électriqueréseau électrique dans le cas de production d'électricité, soit par les réseaux de chaleur dans le cas de production de chaleur centralisée pour des groupes d'immeubles. Pour des installations plus modestes (petits logements collectifs, bâtiments commerciaux, hôpitaux, maisons individuelles...), la distribution est limitée à sa plus simple expression.

Aujourd'hui, les contraintes techniques liées à la recherche et à l'exploitation de la chaleur de la terre sont bien maîtrisées.

Géothermie : reconnaître les gisements

En géothermie, l'évaluation des ressources passe par une phase de reconnaissance, qui vise à délimiter les zones de gisementsgisements apparaissant a priori les plus favorables.

Cette phase de reconnaissance préliminaire s'appuie, dans la mesure du possible, sur les données déjà disponibles notamment celles qui ont pu être obtenues lors de forages déjà réalisés dans le cadre de recherches géologiques, pétrolières ou d'eau.

Pour définir plus précisément les caractéristiques de la ressource, il est généralement fait appel aux disciplines suivantes : la géologie, l'hydrogéologie, la géochimie, la géophysique. On peut également réaliser des forages de reconnaissance spécifiques si une analyse économique le justifie.

L'analyse géochimique des gisements

La géologiegéologie permet dans la phase de reconnaissance de définir le contexte, la lithologielithologie, la succession et l'âge des couches et les structures tectoniques.

Les investigations hydrogéologiques permettent d'évaluer la ressource d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Elles permettent également de caractériser les écoulements du fluide au sein de sa matrice réservoir.

Les analyses géochimiques permettent de caractériser la composition chimique du fluide. L'analyse des éléments dissous permet également de fournir des indications sur le parcours du fluide, son âge, son origine et donc les conditions d'alimentation et de réalimentation des réservoirs.

Géophysique, sismique et gravimétrie

La géophysique consiste à enregistrer dans le sous-sol un certain nombre de données physiquesphysiques et à les interpréter en termes géologiques. Les principales techniques à la disposition du géophysicien sont la gravimétriegravimétrie et la sismique.

La sismique est fondée sur l'observation de la réflexion des ondes transmises au sous-sol. Elle permet de localiser les limites de structures géologiques ainsi que les accidentsaccidents, failles...

La gravimétrie permet d'identifier les anomaliesanomalies dans le sous-sol : présence de roches à haute densité ou à l'inverse la présence de roches à faible densité. Un forage d'exploration permettra bien évidemment d'obtenir des informations plus précises, mais son coût est l'obstacle essentiel. Il peut être réalisé en petit diamètre, mais généralement pour la basse énergie le forage est conçu pour pouvoir être utilisé s'il révèle des perspectives d'exploitation prometteuses. Les mesures de température, de débitdébit, de pression permettent de définir les caractéristiques essentielles d'exploitabilité du gisement. L'analyse des déblais de forage, différentes diagraphies et éventuellement des carottagescarottages permettent de compléter les données sur les couches traversées.

Capteurs géothermiques horizontaux, forage Rotary et géothermie des tunnels

Avec la géothermie, il s'agit de prélever (ou d'extraire) l'énergie accumulée dans la terre, qu'elle soit stockée dans l'eau des aquifères ou directement dans les terrains, pour l'amener à la surface.

Plusieurs procédés existent et ils ont tendance à se diversifier. Les techniques les plus simples sont basées sur des pratiques ancestrales : recueil de l'eau chaude de sources naturelles d'eau chaude, comme à Chaudes-Aigues, circulation naturelle d'airair dans une cave fraîche pour obtenir de l'air frais en été et tempéré en hiverhiver, dans le cas des puits provençaux.

Des méthodes plus évoluées comme les forages ont été mises au point pour la recherche pétrolière, adaptées pour la recherche d'eau et développées pour la géothermie.

Enfin des méthodes que nous qualifierons d'astucieuses ont été mises au point plus récemment ; elles consistent à enterrer des échangeurs là où il n'y a pas de fluide naturel pour transporter l'énergie.

Il faut noter qu'il est possible de coupler certaines de ces méthodes entre elles, ce qui permet d'optimiser les systèmes utilisant l'énergie du sous-sol.

Capteurs géothermiques horizontaux

Les capteurscapteurs enterrés horizontaux permettent d'exploiter la chaleur de la Terre du proche sous-sol.

Ils sont constitués de tubes installés en boucles et enterrés horizontalement à faible profondeur (de 0,60 m à 1,20 m) qui vont permettre le prélèvement de l'énergie contenue dans le sous-sol proche. Dans ces tubes, circule en circuit fermé selon la technologie employée, soit de l'eau additionnée d'antigel (tubes en polyéthylènepolyéthylène) soit le fluide frigorigènefluide frigorigène de la pompe à chaleur (tubes de cuivrecuivre gainés de polyéthylène pour la technologie dite de détente directe).

Le capteur enfoui dont la longueur peut dépasser plusieurs centaines de mètres, joue le rôle d'évaporateur du système thermodynamiquethermodynamique. Il occupe 1,5 à 2 fois la surface à chauffer.

Géothermie des tunnels et mines

Le principe de la géothermie des tunnels est simple. Les tunnels drainent de grandes quantités d'eau, qui sont le plus souvent évacuées vers l'extérieur des galeries par des canaux qui se déversent dans les cours d'eau.

La température des eaux recueillies peut atteindre 20 à 40 °C en fonction de la nature et de l'épaisseur des roches. Des débits importants peuvent être extraits, comme c'est le cas en Suisse. En effet dans ce pays riche en tunnels, une étude sur une quinzaine de ces ouvrages a permis d'observer des débits allant de 360 à 18.000 litres par minute pour des températures situées entre 12 et 24 °C. Une telle ressource, couplée à des pompes à chaleur permet d'envisager le chauffage à distance de bâtiments publics et privés.

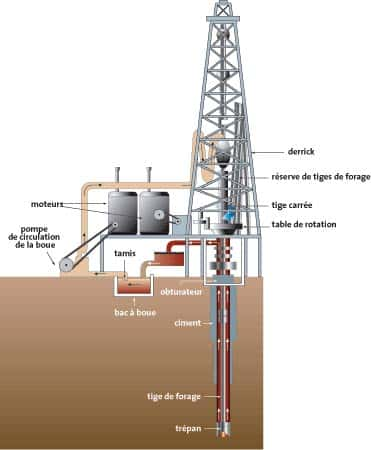

Technique du forage Rotary : en quoi consiste-t-elle ?

La technique du forage Rotary consiste à utiliser un outil qui détruit la roche sous l'effet du poids et de la rotation. Le poids est assuré par un ensemble de tiges lourdes et creuses, assemblées en un train qui achemine sous pression les boues de forage.

Celles-ci refroidissent l'outil et assurent le déblaiement du trou. Autour des parois du forage, des tubes sont descendus et du cimentciment est injecté afin de garantir la tenue des parois du puits, ainsi qu'une protection contre la corrosioncorrosion mais aussi la protection des nappes d'eau souterraines et leur isolation thermique.

Atouts de la géothermie

Quels sont les atouts de la géothermie ? Elle produit peu de rejets, est renouvelable et présente sur tous les continents.

En 1972, la Conférence des Nations unies sur l'environnement humainConférence des Nations unies sur l'environnement humain a marqué la première prise de conscience d'une dégradation continue de l'état de la planète (diminution des ressources, pollution des mers et des terres, effet de serre, pluies acides, etc.) par les dirigeants de toutes les nations du monde. Depuis, ils se réunissent tous les dix ans à l'occasion des Sommets de la TerreSommets de la Terre.

Pour infléchir la tendance avant qu'il ne soit trop tard, la plupart des pays - dont les États membres de l'Union européenne - travaillent à la traduction du concept de développement durabledéveloppement durable dans leurs politiques. Celui-ci se définit par la nécessité de satisfaire les besoins exprimés aujourd'hui sans compromettre les besoins des générations à venir. Comme les autres énergies renouvelables, la géothermie s'est alors retrouvée sur le devant de la scène, car elle est depuis toujours par excellence une option du développement durable.

La géothermie est écologique

Une exploitation géothermique produit peu - voire très peu - de rejets. La quantité moyenne de CO2 émise dans l'atmosphèreatmosphère par une centrale géo-thermo-électrique classique est inférieure à 90 kgkg/MWh alors qu'une centrale au gaz naturelgaz naturel en produit plus de 390 kg/MWh et une centrale au charbon, pas moins de 1.000 !

Ce niveau peut même être ramené à des valeurs nulles par la réinjection des fluides géothermaux dans les réservoirs dont ils sont issus - une technique largement répandue aujourd'hui. C'est donc une énergie propre qui ne participe pas à la dégradation du climat comme le font les énergies fossiles.

La géothermie est renouvelable

Contrairement aux réserves fossiles, la géothermie ne se vide pas de son réservoir au fur et à mesure que l'on s'en sert. Le vecteur, de l'eau piégée ou transitant dans le sous-sol, se renouvelle soit naturellement par le ruissellement des eaux de surface, soit par l'option technologique de l'injection artificielle. Quant à la chaleur, elle est contenue dans la roche qui représente 90 % ou plus du gisement.

La géothermie est partout

À la différence des énergies fossiles les plus utilisées aujourd'hui, ces réserves ne sont pas situées dans quelques sites particuliers, éventuellement désertiques ou au fond des mers. La chaleur du sous-sol est présente sur tous les continents, offerte à tous les Hommes.

Évidemment, selon la structure des formations géologiques ou la composition des roches, cette énergie sera plus ou moins facile à extraire, mais les technologies existent aujourd'hui pour permettre un développement planétaire de la géothermie.

Chaleur : température de la terre

Ce n'est pas sans raison que les traditions ont placé l'enfer et son feufeu purificateurpurificateur au centre de notre Planète. Sous nos pieds, la terre est chaude, et même de plus en plus chaude à mesure que l'on s'enfonce dans ses entrailles.

Le gradient géothermal : qu'est-ce que c'est ?

Expérimenté concrètement par des générations de mineurs de fond et aujourd'hui bien mesuré, l'accroissement de la température en fonction de la profondeur est appelé « gradient géothermal ». Il est en moyenne, sur la planète, de 3,3 °C par 100 mètres, le flux d'énergie thermique à l'origine de ce gradient étant de l'ordre de 60 mW/m2. Mais ces valeurs peuvent être nettement supérieures dans certaines zones instables du globe, et même varier de façon importante dans les zones continentales stables. Ainsi, le gradient géothermal est en moyenne de 4 °C tous les 100 m en France, et varie de 10 °C/100 m dans le nord de l'Alsace à seulement 2° C/100 m au pied des Pyrénées.

Le flux de chaleur

Une partie de la chaleur de la Terre est une relique de sa formation, il y a 4,55 milliards d'années. Pour donner naissance à la Terre, des poussières, des gaz, des roches flottant dans la banlieue du tout jeune soleilsoleil se sont assemblées par accrétionaccrétion. Au centre, dans le noyau, une énergie considérable s'est accumulée dans la massemasse. Elle correspond à l'énergie potentielleénergie potentielle issue de la condensationcondensation de la planète. Une vraie fournaise : la température du noyau frise les 4.200 °C. Le manteaumanteau de roche en fusionfusion qui l'entoure est lui aussi très chaud, sa température variant entre 1.000 et 3.000 degrés.

Mais toute cette chaleur remonte difficilement à la surface car les roches intermédiaires de l'écorce terrestre sont de très mauvais conducteurs.

L'essentiel de l'énergie arrive donc jusqu'à nous par conduction, c'est ce « flux de chaleur » qui explique le gradient géothermal.

La structure interne du globe

Les observations directes ne dépassant pas les dix premiers kilomètres de la croûte terrestre, nos connaissances reposent essentiellement sur l'étude de phénomènes de propagation des ondes sismiquesondes sismiques naturelles ou provoquées lors d'explorations géophysiques.

On a ainsi pu distinguer trois enveloppes principales dans la structure du globe. Au centre, sur un rayon de 3.470 km, un alliagealliage de ferfer et de nickelnickel, solidesolide au cœur et liquideliquide autour, forme le « noyau », qui représente seulement 16 % du volumevolume total mais 67 % de la masse terrestre. Il est entouré du « manteau » sur une épaisseur de 2.900 km. Riche en silicatesilicate de fer et magnésiummagnésium, le manteau représente plus de 80 % du volume du globe.

Enfin vient l'écorce ou « croûtecroûte », enveloppe moins dense dont l'épaisseur varie grandement, puisqu'elle atteint entre 30 et 70 km dans les zones continentales pour seulement 20 km sous les océans, et seulement quelques kilomètres au niveau des dorsales et des riftsrifts. L'écorce et la partie supérieure du manteau constituent la lithosphère. Cet ensemble rigide, divisé en plusieurs plaques, flotte sur une couche inférieure du manteau : l'asthénosphèreasthénosphère.

L'origine de la chaleur de la terre

Pourtant, la chaleur dégagée par notre globe n'a pas pour principal responsable le refroidissement de son noyau, mais la désintégration des éléments radioactifs présents dans ses roches : uraniumuranium, thoriumthorium, potassiumpotassium, etc. ; 90 % de l'énergie dissipée provient en effet de ce mécanisme. La chaleur émise par la fissionfission varie avec la composition chimique des roches - elle est environ trois fois plus élevée, par exemple, pour les granitesgranites que pour les basaltesbasaltes. Elle varie aussi selon l'âge des roches, raison pour laquelle les gradients géothermiques sont plus élevés dans les plateformes jeunes, comme en France et en Europe du Sud, que dans les socles anciens, comme en Scandinavie. Pourtant, même dans ces conditions, la géothermie y a connu ces dernières années un grand essor, notamment pour le chauffage.

De la chaleur aux frontières

Il y a en outre des lieux où le flux de chaleur est plus élevé du fait que le magma est parvenu à remonter vers la surface, en réchauffant au passage les roches qui l'entourent. Ce phénomène s'explique par le fait que la lithosphèrelithosphère (l'écorce et la couche supérieure du manteau) est fragile (cassante). Loin d'être une surface homogène, elle est constituée de douze plaques principales (et plusieurs autres petites) qui flottent sur une couche plus fluide, l'asthénosphère, dotée de mouvementsmouvements de convectionconvection lents et réguliers.

C'est essentiellement à la frontière de ces plaques - et plus généralement dans les zones fragiles de l'écorce - que le magma peut se glisser et remonter, donnant naissance aux intrusions plutoniquesplutoniques et aux volcansvolcans.

Installation géothermique : la production de chaleur directe

Le capteur extérieur est l'élément clé pour une bonne utilisation de l'énergie naturelle contenue dans le sol. Découvrez comment fonctionne une installation géothermique.

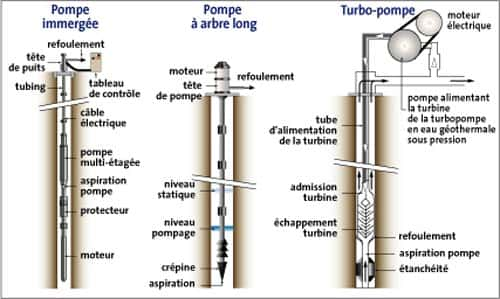

L'obtention d'un débit pour une installation géothermique efficace

Une installation géothermique opérationnelle nécessite un débit d'eau aussi régulier que suffisant. Si la pression dans le réservoir souterrain est supérieure à la pression atmosphériquepression atmosphérique, l'eau peut jaillir naturellement à la tête du puits de forage qui se suffit alors à lui-même, prenant le nom de puits artésienpuits artésien.

Mais si cette pression n'est pas assez importante ou si l'eau ne remonte pas du tout, il devient nécessaire d'avoir recours à un dispositif de pompage.

Quel que soit leur type, toutes les pompes mises en œuvre comportent une partie hydraulique immergée descendue en profondeur (- 100 mètres à - 400 mètres) et un moteur. Ce dernier peut être immergé sous le dispositif hydraulique (pompes immergées) ou placé en surface (pompes à arbrearbre long). Il peut enfin, dans certains cas, fonctionner grâce à une circulation d'eau géothermale surpressée en surface : c'est le principe de la turbopompeturbopompe. Bien que son rendement énergétique soit inférieur aux deux autres, une turbopompe a une duréedurée de vie supérieure aux pompes immergées.

Pour les sites où l'eau est renvoyée dans le réservoir (doubletdoublet), une pompe de réinjection installée en surface s'avère indispensable.

Les pompes immergées sont largement utilisées dans le Bassin parisien pour pomper la nappe du Dogger. Elles permettent d'obtenir des débits importants supérieurs à 300 m3/h. Les pompes à arbre long (140 mètres maximum) sont surtout employées en Islande. Les turbopompes sont réputées pour leur longue vie malgré leur faible rendement énergétique. Pour la réinjection, on utilise des pompes de surface de type classique. Ces dispositifs avec pompage sont surtout employés pour les exploitations de basse énergie.

Dans les exploitations de haute énergie, l'eau se vaporise dans le forage, et un mélange eau-vapeur jaillit en surface. Il arrive même - comme à Larderello en Italie ou aux Geysers en Californie - que le gisement produise naturellement de la vapeur sèche.

L'exploitant doit alors réguler la pression en tête de puits pour optimiser les conditions d'exploitation en fonction des caractéristiques du fluide ou de la centrale.

Les échangeurs de chaleur

La caractéristique essentielle de l'énergie géothermique est qu'elle doit être consommée sur place. Dans le cas d'une source géothermale à haute température, l'énergie du fluide peut être directement transformée en énergie électrique via une turbine et envoyée sur le réseau de distribution électrique.

Dans le cas de la basse énergie, un échangeur est généralement placé entre le circuit géothermal et le circuit de distribution de chaleur. Cet échangeur est indispensable dans le cas d'une eau corrosive. La chaleur géothermique peut ensuite être utilisée directement.

Si la température de la ressource n'est pas adaptée à l'usage prévu on peut avoir recours à un système de pompe à chaleur. La performance d'un échangeur placé dans une installation de géothermie est caractérisée par l'écart entre les températures à l'entrée de la boucle géothermale et à la sortie du circuit géothermique.

Cet écart appelé « pincement », doit être aussi faible que possible (de l'ordre de 2 °C). La maintenance de ce matériel doit être aisée en raison des risques d'encrassement. Les échangeurs peuvent être de types différents : échangeurs multitubulaires, échangeurs spirales, échangeurs à plaques.

Les meilleures performances sont obtenues avec des échangeurs à plaques. Ces matériels sont constitués de plaques embouties de faible épaisseur assemblées verticalement les unes à la suite des autres. Les espaces entre les plaques étant alternativement traversés par le circuit primaire (eau géothermale) et par le circuit secondaire. Ces échangeurs permettent une surface d'échange importante dans un espace réduit. Ils peuvent être agrandis en ajoutant le nombre de plaques nécessaires. Les matériaux utilisés dans les échangeurs doivent pouvoir résister à la corrosion inhérente à la majorité des fluides géothermaux. Ils peuvent être constitués en acieracier revêtu, en acier inoxydableacier inoxydable ou en titanetitane. Ce dernier matériaumatériau s'est révélé particulièrement adapté aux exigences d'exploitation du fluide du Dogger du Bassin parisien chargé notamment en sulfuressulfures.

L'avenir de la géothermie

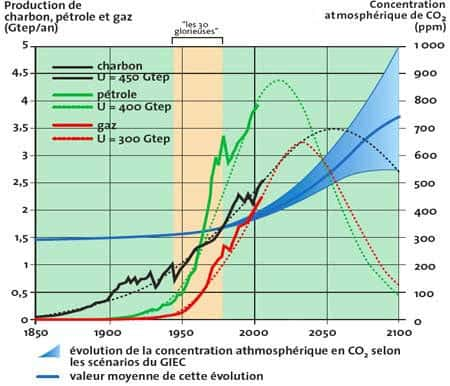

Nous ne sommes pas encore sortis de l'ère de l'énergie fossile. Si le charbon a perdu du terrain depuis les Trente Glorieuses, notamment en Europe, le pétrole et le gaz vivent encore leur âge d'or. Quel est l'avenir de la géothermie face aux énergies fossiles ?

Les cours du Brent restent avantageux malgré plusieurs chocs pétroliers et les hausses sporadiques qui accompagnent les crises du Moyen-Orient. Ils gardent donc la faveur des consommateurs, d'autant plus que les circuits de distribution se sont consolidés et étendus, notamment pour le gaz.

Les énergies renouvelables : un enjeu d'avenir

Faudra-t-il attendre la raréfaction des ressources pour réagir et se tourner vers les énergies renouvelables ? Ce ne serait pas faire preuve d'un esprit d'anticipation particulièrement novateur ! Car il ne s'agirait que d'anticiper de quelques années l'épuisement inéluctable des ressources. Même si celui-ci est sans cesse repoussé, du fait notamment d'innovations constantes, de découvertes régulières de nouvelles réserves et de l'arrivée sur le marché d'hydrocarbures non conventionnelshydrocarbures non conventionnels comme le gaz de schiste.

Depuis le début de l'ère industrielle, on assiste à une croissance régulière des consommations d'énergies fossiles - à l'origine même du « développement » exceptionnel qu'auront connu notre génération et celle de nos parents - au point de risquer l'épuisement de certaines d'entre elles (pétrole, gaz). Fin 2015, les réserves estimées de pétrole (de gaz) dans le monde correspondaient à quelque 51 ans (53 ans) de production mondiale, au rythme de la consommation du moment. La théorie dite du « pic pétrolierpic pétrolier » voulait ainsi qu'entre 2010 et 2040, on passe le pic au-delà duquel la production serait amenée à baisser inexorablement (courbes noire, verte et rouge). Mais là encore, les nouvelles productions sont venues remettre en cause cette théorie. Dans le même temps, le gaz carboniquegaz carbonique émis par la combustioncombustion de ces énergies fossiles entraîne une augmentation des teneurs en gaz à effet de serregaz à effet de serre dans l'atmosphère.

Selon les efforts qui seront faits par les producteurs et les consommateurs pour réduire le taux de croissance de ces émissionsémissions, on parviendra ou non à stabiliser ces émissions à l'horizon 2040 (courbe bleue). Ces efforts sont d'autant plus nécessaires que l'augmentation des teneurs en gaz à effet de serre induit une augmentation des températures moyennes de l'atmosphère, source de perturbations diverses et notamment d'événements météorologiques extrêmes.

de Mios le Teich (Gironde) à partir d'anciens forages pétroliers. © BRGM

La fin des énergies fossiles ?

Mais si la fin de l'ère des énergies fossiles ne s'impose pas du fait de la clairvoyance des Hommes quant à l'épuisement des ressources, elle s'impose désormais pour cause d'excès d'émissions atmosphériques. Les risques climatiques liés à l'augmentation de l'effet de serre sont tels que des mesures impératives de réduction de l'usage des énergies fossiles s'imposent. Dans les pays développés comme la France, il faudra diviser nos émissions par quatre en une cinquantaine d'années. Ce qui implique de diminuer l'usage des combustiblescombustibles fossiles - pétrole et gaz - en cherchant partout les secteurs où ils peuvent être remplacés.

La géothermie dans l'habitat

La première conversion, évidente, se situe dans les applicationsapplications de basse température, comme le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude sanitaire.

Dans ce domaine, les énergies renouvelables doivent désormais s'imposer pour la production de chaleur. La réglementation thermique dans la constructionconstruction neuve met désormais bien en valeur l'apport de ces énergies. Et la géothermie plus que tout autre, cette énergie dont la fonction fut dès l'origine d'apporter la chaleur de la terre aux humains.

Aujourd'hui bien maîtrisée, et porteuse de potentiels immenses, elle devrait être appelée à jouer un rôle important dans la conversion de notre civilisation au développement durable.

La géothermie en France : quel développement ?

L'AdemeAdeme a proposé pour la géothermie plusieurs scénarios de développement construits sur la base d'hypothèses crédibles et réalistes au regard de ce qui se passe à l'étranger par exemple, ou du potentiel existant en France raisonnablement accessible d'un point de vue technique et économique.

Il ressort de cet exercice prospectif d'évaluation que la géothermie pourrait contribuer, en 2020, pour près de 1,3 Mtep/an à la production nationale de chaleur. Cela conduirait à multiplier par six la production de 2006. Concernant la production nationale d'électricité, la géothermie pourrait contribuer à hauteur de 80 MW/an. L'objectif affiché est d'atteindre les 20 % d'électricité produite en géothermie dans l'ensemble des DROM-COM (France d'outre mer).

Trois axes sont privilégiés :

La géothermie individuelle avec les pompes à chaleur sur capteurs enterrés

Des mesures fiscales adaptées (crédit d'impôt), ainsi que des actions visant à structurer la profession autour d'une démarche qualité (charte qualité installateurs, certificationcertification des produits, critères minimums de performance à respecter) ont aidé à installer durablement le marché au début des années 2000. Celui de la maison individuelle s'est ainsi stabilisé en 2008 autour de 20.000 nouvelles unités installées par an. Il est ensuite reparti à la baisse.

La géothermie intermédiaire

La géothermie que l'on peut qualifier d'« intermédiaire » concerne des opérations de taille moyenne (opérations de pompes à chaleur sur eau de nappe ou avec champs de sondes géothermiques verticales pour le chauffage et la climatisation de bâtiments du moyen et grand tertiaires, ou opérations de géothermie de type Aquitain alimentant des mini-réseaux de chaleur ou des piscines, des serres...). Ce type de géothermie peut se pratiquer dans la plupart des régions françaises et peut davantage être développé. Les mesures proposées pour soutenir cette activité passent par une meilleure connaissance des ressources exploitables (réactualisation des inventaires de données sous-sol croisée avec des besoins énergétiques en surface, par exemple), l'information des maîtres d'ouvragemaîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvremaîtres d'œuvre concernés (mise à disposition d'outils cartographiques sur les ressources, aide au financement d'opérations exemplaires, formation...), un meilleur accès à des mesures d'incitation comme la garantie Aquapac. Elles ont permis au marché du tertiaire et du résidentiel collectif d'afficher une belle croissance depuis 2005.

La géothermie des gros réseaux de chaleur urbains tels qu'ils existent en région parisienne

Même si en France, la géothermique profonde n'est présente que dans trois régions (Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Ile-de-France), les atouts de cette filière sont nombreux et bien réels (niveau du savoir-faire acquis en France, bilan global du fonctionnement des opérations existantes, contribution environnementale, coût du MWh, etc.).

Des dispositifs tels que les certificats d'économie d'énergie, qui visent à rémunérer les économies d'énergies fossiles réalisées par la mise en place d'équipements énergétiquement performants ou exploitant des énergies renouvelables, la pression environnementale en site urbain, et la hausse inéluctable du coût des énergies fossiles devraient aider à remplir les objectifs de la loi sur la transition énergétiquetransition énergétique qui espèrent distribuer cinq fois plus d'énergie d'origine renouvelable (dont la géothermie) ou de récupération en France en 2030 par rapport aux niveaux de 2012.

Pour aller plus loin

- Le site Géothermie-Perspectives : géothermie pour produire du chaud, du frais, de l'électricité, chauffer sa maison et autres bâtiments.